Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

7.100 Menschen sind in Österreich an Corona gestorben. Tausende Familien haben Angehörige verloren, ohne sich wirklich verabschieden zu können. Doch das Sterben bleibt unsichtbar, die Toten anonym – öffentlich wird kaum die Corona-Toten getrauert. Das erschwert den Abschied und die Trauer. Kontrast hat mit Menschen gesprochen, die Covid-Kranke in den Tod begleiten – die Angst der Sterbenden und die Verzweiflung ihrer Familien auffangen. Ein Besuch im steirischen Hartberg.

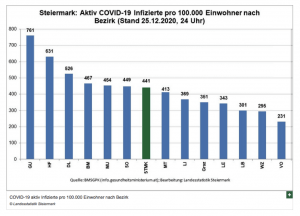

Franz Hollensteiner ist Seelsorger am Landeskrankenhaus Hartberg. Ende 2020 gab es in Hartberg, nach Graz-Umgebung, den höchsten Infizierten-Wert pro 100.000 Einwohnern. Um 14:00 Uhr beginnt seine Schicht. Wenn Ängste und Einsamkeit die Patienten zu erdrücken drohen, leistet er ihnen Gesellschaft. Zwischen fünf und zehn Besuche sind es am Tag. „Innerhalb einer Woche besuche ich fast jedes Zimmer“, sagt Hollensteiner. Abseits von Infusions-Wechseln, Spritzen, kurzen Checks und Visiten liegen die Patienten mit ihren Gedanken alleine in ihren Betten. Hollensteiner bringt Abwechslung und ein offenes Ohr. Er ist jemand, mit dem man auch mal reden und lachen kann – und dem man seine Sorgen anvertraut.

Ausgelastete Intensivstationen

Das LKH Hartberg verfügt über 153 Betten. Seit der Pandemie gibt es hier zwei Intensivstationen. Eine normale und eine eigene für Corona-Patienten. Zu Spitzenzeiten wurden 35 Patienten wegen einer Corona-Infektion im Hartberger Spital versorgt. Jedes 5. Bett also. Die Corona-Intensiv-Station ist mit ihren fünf Betten immer voll ausgelastet.

7.100 Menschen sind bisher an Corona gestorben. Die Toten sind hierzulande vor allem Zahlenwerte in Statistiken, Linien in Diagrammen. Doch für tausende Familien, die einen Menschen verloren haben, sind sie ein großer Verlust. Sie mussten sich verabschieden, Wohnungen oder Häuser räumen, trauern. Alles während einer Pandemie. Über die Toten und ihre letzten Wege hören wir wenig. Sie sind abgesondert. In der öffentlichen Wahrnehmung und davor – ganz real – in den Spitälern.

Corona-Tote: Kaum Zeit, sich zu verabschieden

Auch jene, die aufgrund anderer Krankheiten oder Verletzungen im Krankenhaus liegen, spüren die Wucht des Virus. „Derzeit darf es gar keine Besuche im Krankenhaus geben“, sagt Hollensteiner. Aus Sicherheitsgründen. Die einzige Ausnahme: Patienten, bei denen der Tod absehbar ist.

„Wenn ein Patient sehr schlecht beisammen ist und wenig Aussicht hat, zu überleben, dann darf ein Angehöriger für 15 bis 20 Minuten kommen und sich verabschieden.“

Für beide ist das schwierig – den Patienten und den Angehörigen. Man hat sich davor lange nicht gesehen, Ängste haben gezehrt und dann hat man nur wenige Minuten, um sich für immer zu verabschieden. „Das ist dann ein schwerer Start in den Trauerprozess. Diese Distanz, diese nicht vollzogenen Rituale, das nicht Umarmen können, das nicht Hände halten können. Es bleiben so viele Fragen offen. Das tut den Angehörigen weh“, weiß auch Renate Prasch. Seit 25 Jahren arbeitet die Leiterin des Hospiz-Teams Hartberg ehrenamtlich im Verein. Ihre Kollegin, Veronika Hummer, ist Expertin in Sachen Trauerarbeit und pflichtet ihr bei:

„Es bleibt so viel offen, das man nicht mehr aussprechen kann. Und wenn nur noch ein Angehöriger hindarf, wie macht man sich das aus? Wo ist die Grenze? Gerade, wenn eine Familie groß ist? Jeder hat ja eine eigene Geschichte mit dem betroffenen Patienten? Der Sohn kann nicht für die Tochter sprechen und so weiter. Das kann auch zu Verletzungen führen“, erzählt Hospiz- und Trauerbegleiterin Hummer.

Zu viele Corona-Tote: Todesrate in Österreich vor Jahresende am höchsten

In Österreich sterben täglich zwischen 40 und 80 Menschen an Corona. Vor den Weihnachtsfeiertagen waren es mitunter sogar 140 Corona Tote pro Tag. Im Vergleich mit Ländern wie Deutschland, Italien, der Schweiz schnitt Österreich besonders kurz vor Jahresende sehr schlecht ab und belegte sogar den traurigen höchsten Platz.

Die Behauptung von Bundeskanzler Kurz aus dem Frühjahr, Österreich wäre „besser durch die Krise gekommen als andere Länder“ – sie hat keine Gültigkeit.

In der Steiermark infizieren sich vor allem Pflegeheimbewohner – mit tödlichen Folgen

Zurück nach Hartberg. Die Gemeinde liegt im Herzen des steirischen Bezirks Hartberg-Fürstenfeld. Ende 2020 gab es dort, nach Graz-Umgebung, den höchste Infizierten-Wert pro 100.000 Einwohnern.

Besonders betroffen sind ältere Menschen in Pflegeheimen. Jeder zweite Pflegeheimbehwohner in Hartberg-Fürstenfeld hat sich mit Corona angesteckt. Auch von den Corona-Toten hat jeder Zweite zuvor in einem Pflegeheim gewohnt. Dieser Wert gilt auch für die gesamte Steiermark.

Corona-Zahlen in der Steiermark |

|

Insgesamt sind in der Steiermark fast 13.000 Menschen in Pflegeheimen untergebracht Davon wurden (Stand 21.12.2020) über 3.500 positiv auf das Corona-Virus getestet. Das entspricht 27 Prozent aller Bewohner und Bewohnerinnen. 500 davon sind verstorben. Sie machen die Hälfte aller Corona-Todesopfer in der Steiermark aus. |

„Pandemie hat uns fast überrumpelt“

Corona ist zum Alltag geworden, auch in den Spitälern. Die Ärztinnen und Pfleger haben sich an ihre Schutzanzüge gewöhnt. Man hat Routine. Das war nicht immer so. „Im Frühjahr, also im März letzten Jahres, war es sehr schwer“, erzählt Seelsorger Hollensteiner. „Corona hat das Krankenhaus, ich möchte fast sagen, überrumpelt. Ich konnte in dieser Zeit auch nicht zu den Patienten, sondern war zu Hause.“ Er selbst hat damals Angst verspürt, um sich und seine Familie. Damit war er nicht allein, auch das Pflegepersonal erzählt ihm später von ähnlichen Sorgen. Immer wieder musste jemand in Quarantäne, die Arbeitsbelastung war hoch – und dann hat man ja auch noch Kinder, die einen brauchen oder Eltern, die selbst Risikopatienten sind.

Was dem Personal geblieben ist, ist der psychische Druck durch die Zahl der Sterbefälle. „Vor allem in der ersten Welle war das belastend“. Die Pflegerinnen und Pfleger leiden mit, wenn ihre Patienten vereinsamen. Manchmal setzen sie sich ans Krankenbett und leisten Beistand, wenn sich bei jemand der Tod anschleicht.

„Mitanzusehen, dass niemand kommen kann… das ist ein immenser Druck“, sagt Hollensteiner.

Er selbst darf seit April 2020 wieder zu den Patienten, wenn sie das wünschen. Der Mund-Nasen-Schutz gehört dazu. Er schützt, bedeutet aber auch, dass ihn manche Patienten schlechter verstehen oder nicht gut sehen können. Wenn es einem Corona-Patienten sehr schlecht geht, darf Franz Hollensteiner auch ins Zimmer – allerdings muss er da den vollen Schutzanzug tragen. Bei diesen Gesprächen ist vom Gesicht fast nichts mehr zu sehen.

Wer einsam ist, hat weniger Lebensfreude

Fährt man mit dem Auto vom Landeskrankenhaus Richtung Gemeindezentrum, steht man binnen fünf Minuten vor der Pfarrkirche. An den Innenwänden der barocken Kirche, sind Bildschirme und Kameras angebracht. Von hier überträgt die Pfarre Gottesdienste per Livestream oder zeichnet sie auf Wunsch auf und verschickt sie als DVDs. Gerade bei Totenmessen nützen Verwandte im Ausland diese Möglichkeiten für ihre Trauerarbeit.

Man passt sich an, erklärt Pfarrer Josef Reisenhofer. Auch, was Trauer und Begräbnisse anbelangt. Auf Messen mit anschließenden Prozessionen verzichtet man, stattdessen trifft die Trauergemeinde direkt am Grab im Freien zusammen. Dort kann man Abstände wahren, Reden halten und Lieblingslieder der Verstorbenen abspielen. „Die Wahrung der Individualität ist wichtig“, sagt Reisenhofer.

Die Einsamkeit, unter der die Corona-Kranken – aber auch andere Verstorbene – gelitten haben, ist in seinen Gesprächen mit Angehörigen oft Thema. „Wenn man isoliert ist, mindert das die Lebensfreude.“

Kein offizielles Gedenken an Corona-Tote in Österreich

In Frankreich wurde am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, den an Corona Verstorbenen gedacht, auch in Spanien gab es im Sommer 2020 einen andächtigen Festakt. In den USA hat Joe Biden angekündigt, in Washington eine große Gedenkfeierlichkeit abzuhalten.

In Österreich gab es kein derartiges Gedenken oder eine andere Form gemeinsamer Trauer oder Abschieds. Abseits von Zahlen-Nennungen in Pressekonferenzen oder Interviews sind die Toten nicht präsent. Einzig die Caritas hat über ihre Initiative #füreinand vor dem Stephansdom in Wien im Dezember ein Kerzenmeer aufgestellt. Eine Kerze für jeden Toten.

Vielen könnte ein gemeinsames, öffentliches Trauern helfen. „Es gibt sicher Menschen, denen eine große Veranstaltung gut täte. Es gibt ja verschiedene Arten des Trauerns. Manche suchen die Ruhe, wollen im Verborgenen trauern, andere wollen ihre Trauer ausleben, hinausrufen, klagen. Da wären schöne, würdige Ansprachen vielleicht eine Hilfe und denen täte das gut“, glaubt Pfarrer Josef Reisenhofer.

Das sieht auch Trauerbegleiterin Veronika Hummer so: „Ein Austausch unter Trauernden würde vielen helfen. Damit man spürt: Man ist nicht alleine mit diesem Schicksal. Anderen passiert das auch! So muss jeder für sich allein trauern. Dabei verlieren viele von uns Menschen. Unsere Nachbarn, Menschen aus der Region, vielleicht einen Onkel in einem anderen Bundesland. Gemeinsam könnte man das anders wahrnehmen. Es wäre sozusagen geteiltes Leid.“

„Ich glaube, es ist wichtig, dass die Angehörigen sagen können, ganz explizit: Mein Vater, meine Mutter ist an dieser Krankheit verstorben. Es ist ein anderer Verlust. Bei Krebs geht meist ein langer Leidensweg voraus. Aber bei Corona? Das schlägt zu und dann sind Menschen binnen Tagen tot. Das ist ein Schlag, ein Schicksalsschlag“, erklärt Hummer.

„Man muss Leid und Schweigen aushalten können“

Franz Hollensteiner, Renate Prasch und Veronika Hummer konzentrieren sich unterdessen auf jene Menschen, die noch am Leben sind und Beistand brauchen. Es ist der persönliche Kontakt, der hilft. Die jüngeren Patienten helfen sich manchmal selbst, indem sie ein Tablet oder Smartphone nutzen und so mit ihrer Familie sprechen, erzählt Hollensteiner. Aber für die älteren ist das schwieriger. „Moderne Technik ist nicht immer leicht zugänglich. Und ehrlich gesagt, in der letzten Phase, der Sterbephase, hat man auch andere Dinge im Kopf, als sich zu überlegen, wie ein Tablet funktioniert, damit man jemanden anrufen kann“, findet Veronika Hummer.

Während sie und Renate Prasch Menschen zu Hause und in Pflegeheimen begleiten, nimmt Seelsorger Hollensteiner am Stuhl neben den Sterbenden im Krankenhaus Platz. Man spricht über letzte Wünsche, wie einen Spaziergang in der Natur oder eine Aussöhnung mit einem Freund oder einer Verwandten. Und sie sprechen über Angst.

Manchmal ist es im Zimmer auch ganz still. Franz Hollensteiner ist da, spendet Trost. Einfach nicht allein sein in den letzten Stunden, das ist vielen Patienten wichtig. Auch wenn es kein Gespräch gibt. „Seelsorger sein, heißt auch, dass man Schmerz und Leid aushalten und manchmal auch schweigen können muss.“

Eine Möglickeit, sich an die Verstorbenen zu erinnern, ist die Seite Corona-Gedenken.at. Jeder Mensch, den wir in Österreich verloren haben, bekommt dort eine digitale Kerze. Angehörige können eine Kerze personalisieren, Worte über ihre Verstorbenen hinterlassen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen.