Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

Die Frauenbewegung der 1970er Jahre löste in Österreich tiefgreifende Reformen aus, die das Zusammenleben von Männern und Frauen radikal veränderte. Wir beleuchten die Geschichte der Frauenrechte in Österreich und die wichtigsten frauenpolitischen Errungenschaften der letzten 50 Jahre – sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene. Von der Entkriminalisierung der Abtreibung über die großen Familienrechtsreformen und der Schaffung des Frauenministeriums bis hin zu Antidiskriminierungsgesetzen.

Abtreibung & Fristenregelung: Die ersten großen Erfolge der Frauenbewegung

Der Kampf der Frauen für gleiche Rechte, politische Mitbestimmung und wirtschaftliche Unabhängigkeit dauert seit Jahrhunderten an. In Österreich gilt Karoline von Perin als eine der Pionierinnen der „Ersten Frauenbewegung„. Sie gründete 1848 den „Wiener demokratischen Frauenverein“, der sich für die Gleichberechtigung der Frau einsetzte. Der Höhepunkt und größte Erfolg dieser ersten Bewegung war die Einführung des Frauenwahlrechts 1918.

Die sogenannte „Zweite Frauenbewegung“ entstand im Geist der Aufbruchstimmung der 68er-Bewegung. Frauen wollten das hierarchische Geschlechterverhältnis aufbrechen. Eines der wichtigsten Ziele war dabei die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Das beeinflusste die politischen Debatten. Parteien wie die SPÖ, bzw. die Frauen innerhalb der Sozialdemokratie, griffen Forderungen auf und beharrten darauf als die SPÖ ab 1970 die Regierung stellte. Während die großen Koalitionen in den Nachkriegsjahren keine Einigung über Gleichstellung erzielten, waren unter der Kanzlerschaft von Bruno Kreisky diese endlich möglich.

Das Ergebnis der langjährigen Debatte um sexuelle Freiheit war die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen: Die sogenannte Fristenregelung – die Straffreiheit von Abtreibung in den ersten drei Monaten – trat 1975 in Kraft. Sie war ein Kompromiss. Legal sind Abbrüche auch heute nicht, obwohl das schon die Frauenrechtlerinnen der ersten Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefordert hatten.

Die Gleichstellung in der Ehe, das Unterhaltsvorschuss-Gesetz & das erste Frauenministerium

Nach der rechtlichen Gleichstellung von unehelichen und ehelichen Kindern im Jahr 1970 wurde 1975 die große Familienrechtsreform verabschiedet. Der Mann war nun nicht mehr das offizielle Familienoberhaupt. Ehefrauen müssen seitdem nicht mehr die Zustimmung ihrer Männer einholen, um erwerbstätig zu sein und ihr eigenes Geld zu verdienen. Mit der Steuerrechtsreform 1973 ersetzte man die Haushaltssteuer durch die Individualbesteuerung. Seitdem ist in Österreich, anders als in Deutschland, eine ungleiche Aufgabenverteilung bei Haus- und Familienarbeit nicht mehr steuerlich begünstigt.

1976 wurde das Unterhaltsvorschuss-Gesetz eingeführt: Wenn Väter nicht zeitgerecht den Unterhalt zahlen, springt der Staat mit einem Vorschuss ein. Auch das Kinderbetreuungsgeld hat man erhöht. Die „väterliche Gewalt“ gegenüber Kindern wurde durch die elterliche Gewalt ersetzt und Mütter den Vätern damit gleichgestellt.

Seit 1978 kann eine Scheidung einvernehmlich sowie gegen den Einspruch eines Ehepartners erfolgen. Im Fall einer Scheidung gehört außerdem das in der Ehe erworbene Vermögen nicht mehr automatisch dem Mann allein, sondern kann zweigeteilt werden. Aus dem Gesetz gestrichen wurde die Vermögensverwaltung und die gerichtliche Vertretung der Ehefrau durch den Ehemann.

Eine große Ungerechtigkeit sollte noch lang bestehen bleiben: Erst 1989 wurde Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt.

Ebenfalls Resultat der Kreisky-Ära war die erstmalige Einrichtung des “Staatssekretariats für Allgemeine Frauenfragen” 1979. Damit hat man Gleichstellungspolitik institutionell aufgewertet und von Familienagenden entkoppelt. 1990 hat man daraus erstmals ein eigenes Frauenministerium im Bundeskanzleramt eingerichtet. Mit dem Regierungswechsel ÖVP-FPÖ wurde dieses im Jahr 2000 abgeschafft. Stattdessen hat man unter Sozial- und Frauenminister Herbert Haupt (FPÖ) eine „Männerabteilung“ eingeführt. Die Eingliederung von Frauenpolitik in andere Ressorts wie Soziales, Familie, Bildung, Gesundheit sollte fast zwei Jahrzehnte anhalten. Erst 2018 hat man die „Sektion Frauen und Gleichstellung“ wieder im Bundeskanzleramt angesiedelt. Heute umfasst das Ministerium die Themen Frauen, Familie, Integration und Medien.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit & Gewaltschutz: Gesetze für Arbeits- und Familienleben

In den ausgehenden 1970er Jahren nahm man auch die Arbeitsrealität von Frauen ins Visier. Rückenwind bekamen Kämpfer:innen für Lohngleichheit in Österreich von europäischer Seite, wo entsprechende Richtlinien verabschiedet wurden – obwohl Österreich erst 1995 der EU beitrat.

Lohngleichheit ist seit den Gründungsverträgen als „Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ im europäischen Verfassungsrecht verankert, wenngleich nur aus wettbewerbspolitischen Gründen. Denn: Frankreich hat bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) als einziger Staat den Grundsatz des gleichen Entgelts gesetzlich gewährleistet und einen Wettbewerbsnachteil erwartet. Der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit wurde durch die europäische Entgelt-Richtlinie 1975 festgeschrieben.

Die EU einigte sich auch auf ein europäisches Diskriminierungsverbot beim Zugang zu Berufen, zur Berufsbildung und Karriereaufstiegen. Österreich folgte im Jahr 1979 mit einem Verbot der Einkommensdiskriminierung von Frauen. Dieses Diskriminierungsverbot hat man in den Folgejahren erweitert. Mittlerweile umfasst es auch Bewerbungen, die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sowie Berufsberatungen, Ausbildungen und Umschulungen.

In einer Sache war Österreich aber europäische Vorreiterin: Mit dem europaweit ersten Gewaltschutzgesetz 1997 war Gewalt im familiären Bereich nicht mehr das alleinige private Problem der Frau. Stattdessen gibt es seit diesem Gesetz ein Betretungsverbot für Gewalttäter sowie Gewaltschutzeinrichtungen. Auch dieses Gesetz wurde seither erweitert, beispielsweise im Bereich Gewaltprävention.

Ein international verbindliches Instrument folgte erst im Jahr 2011 mit dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (kurz „Istanbul-Konvention“). Dieses Übereinkommen hat auch Österreich unterzeichnet.

Gender Mainstreaming bis Quoten: Gesetze und Verträge, die Gleichstellung fördern

Neben Gesetzen, die darauf abzielen, die Schlechterstellung von Frauen zu beseitigen, gibt es auch jene, die die Gleichstellung fördern wollen. Sie sind notwendig, weil auch vermeintlich geschlechtsneutrale Gesetze vorhandene Stereotype verfestigen können. Als Beispiel: Auch wenn in Gesetzen rund um das Kinderbetreuungsgeld von “Eltern” die Rede ist, sind es vor allem Frauen, die in Karenz gehen und dieses Geld beziehen. Oder bei Gesetzen rund um Arbeitszeit: Auch wenn neutral von Arbeitnehmer:innen die Rede ist, so sind es doch vor allem Frauen, die in Teilzeitverträgen arbeiten. Möchte man an diesen ungleichen Verhältnissen etwas ändern, braucht man Gesetze, die positiv eingreifen, also auf sogenannte “positive Diskriminierung” abzielen. Im Folgenden führen wir einige besonders wichtige Impulse dieser Art auf europäischer und internationaler Ebene an.

Internationale Strategien

Faktische Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist Gebot und international gewährleistetes Recht. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die UN-Frauenrechtskonvention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, kurz CEDAW), die zu den meist unterzeichneten völkerrechtlichen Vertragswerken zählt. Durch viele einzelstaatliche Vorbehalte wird ihre Rechtswirkung allerdings abgeschwächt. Sie wurde 1982 von Österreich ratifiziert und ihre ersten vier Artikel stehen hierzulande sogar im Verfassungsrang. CEDAW verpflichtet zu einer aktiven Gleichbehandlungspolitik. Sie sieht vor, dass alle diskriminierenden Rechtsvorschriften aufzuheben sind und Maßnahmen gegen real existierende Vorschriften, Bräuche und Praktiken zu setzen sind, die der Gleichheit der Geschlechter im Weg stehen.

Europäische Strategien

Unter dem Titel Gender Mainstreaming verfolgt die Europäische Union seit der Amsterdamer Revision der Verträge im Jahr 1999 das Ziel, Gleichstellung als Querschnittsmaterie in allen Politikfeldern und auf allen Ebenen voranzutreiben. Als Rechtsgrundlage sieht Artikel 8 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU vor:

„Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern.“

Österreich Strategien

In Österreich wird die Umsetzung von Gender Mainstreaming immer wieder kritisiert, zumal sie Anfang der 2000er als Argument verwendet wurde, um das Frauenministerium aufzulösen und finanzielle Mittel zu kürzen. Hauptkritikpunkt ist eine fehlende bundesweite Gesamtstrategie mit klaren Zielvorgaben für Gleichstellung. Beim Mainstreaming-Ansatz besteht die Gefahr, dass sich bei einer kollektiven Verantwortung letztlich niemand verantwortlich fühlt. Die Effektivität von Gender Mainstreaming wie auch dem 2009 verfassungsrechtlich verankerten Gender Budgeting, also einer geschlechtergerechten Gestaltung des Budgets, ist damit fraglich.

1998 hat auch Österreich eine Staatszielbestimmung für die aktive Gleichstellung von Frauen und Männern in die Bundesverfassung aufgenommen. Damit hat man klargestellt, dass „Maßnahmen zur Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten“ zwischen Frauen und Männern zulässig sind. Darunter fallen Programme zur Frauenförderung und Quotenregelungen, aber auch Gender Budgeting. Damit wurde eine Forderung des ersten Frauenvolksbegehrens verwirklicht.

Regelungen für soziale Gleichstellung entwickelten sich in Österreich erst im Laufe der 2000er Jahre. 2004 holte Österreich nach versäumter Frist die Umsetzung diverser EU-Richtlinien nach. Es wurden zudem eine Gleichbehandlungsanwaltschaft und Gleichbehandlungskommission nach EU-Standards eingerichtet. Folgende Richtlinien gingen im neuen Gleichbehandlungsgesetz auf:

- die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei selbstständiger und unselbstständiger Berufsausübung und Beschäftigung,

- die für den Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, einschließlich sozialer Schutz, Bildung und Wohnraum (nur) hinsichtlich der Merkmale Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit

- die Gleichbehandlungsgebote für die Arbeitswelt aufgrund der Merkmale Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexuelle Orientierung

Die Quotenregelung und mehr Frauen in Führungspositionen

Ein Prototyp für gleichstellungsfördernde Maßnahmen sind Quotenregelungen. Sie sollen ein Recht auf gleiche Teilhabe sicherstellen und strukturelle Benachteiligung ausgleichen. Gesetzliche Quotenregenlungen für die öffentliche Verwaltung wurden in Österreich seit den 1980er Jahren zum Standard. So besteht für den Bundesdienst eine Frauenquote von 50 Prozent als Zielvorgabe, der Frauenanteil unter Beschäftigten des Bundes beträgt aktuell etwas über 44 Prozent. Für die Privatwirtschaft gibt es bisher keine generelle Regelung. Nur im österreichischen Unternehmensrecht ist seit 2018 durch das Gleichstellungsgesetz eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte in börsennotierten Unternehmen sowie in Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten vorgesehen. Sie sieht einen Mindestanteil von 30 Prozent für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht vor.

Im Jahr 2012 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie vor, um die Unterrepräsentierung von Frauen in Aufsichtsräten auszugleichen. Das Europäische Parlament hat sich 2013 dafür ausgesprochen. Nach einer darauffolgenden, beinahe zehnjährigen Blockade durch den Rat – also die Vertreter:innen der Mitgliedstaaten – sieht seit 2022 die „Women on Board“-Richtlinie eine EU-weite Geschlechterquote vor.

Die Ziele: Bis Mitte 2026 sollen mindestens 40 Prozent der Aufsichtsräte – bzw. 33 Prozent bei Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam – weiblich sein.

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass die Unternehmen diese Ziele tatsächlich erfüllen. Diese Regelung trifft vor allem Kapitalgesellschaften, also diejenigen Unternehmen, bei denen Geschlechterungleichheit auf CEO-Ebene besonders ausgeprägt ist.

Denn: 92 Prozent aller CEOs börsennotierter Unternehmen sind derzeit Männer.

Noch Handlungsbedarf: Aktuelle Defizite bei Gewaltschutz und der Einkommensschere in Österreich

Die Defizite österreichischer Gleichstellungspolitik werden im jüngsten zivilgesellschaftlichen Schattenbericht zur CEDAW-Umsetzung analysiert. Bei zwei Bereichen schneidet das Land besonders schlecht ab: beim Gewaltschutz sowie der Einkommensschere.

Große Lücken beim Gewaltschutz: Zu wenig Frauenhausplätze

Wenngleich Österreich im europäischen Vergleich sehr gute rechtliche Rahmenbedingungen für Gewaltschutz geschaffen hat, so zeigen allein die 21 Femizide dieses Jahr (Stand 24.9.24), dass diese nicht genug greifen. Dabei suchten beispielsweise 2023 über 1000 Frauen und Kinder Schutz in den autonomen Frauenhäusern. 2022 waren es über 3.500 Personen. Insgesamt wurden die Ressourcen für Gewaltschutz in den letzten Jahren von rund 10 auf 25 Millionen Euro erhöht.

Der österreichische Frauenring, die autonomen Frauenhäuser und die „Allianz Gewaltfrei Leben“ fordern ein Vielfaches. Konkret 228 Millionen Euro.

Zu wenig Austausch zwischen Polizei, Opferschutzeinrichtungen und Interventionsstellen

Neben den notwendigen Ressourcen sehen Gewaltschutzexpert:innen eine enge Koordinierung zwischen Behörden und den Opferschutzeinrichtungen als notwendig an. Die politische Reaktion auf Femizide in den letzten Jahren beinhaltete oftmals jedoch eine Erhöhung der Strafen für Sexual- und Gewaltdelikte, die in ihrer Wirkung zur Bekämpfung von Gewalt in Frage gestellt werden. 2016 wurde unter der SPÖ-ÖVP-Regierung etwa die Strafdrohung für Körperverletzung verdoppelt. Das Gewaltschutzpaket unter Türkis-Blau 2019 beinhaltete die Erhöhung der Mindeststrafe für Vergewaltigung von einem auf zwei Jahre während gleichzeitig die sogenannten „Marac-Konferenzen“ abgeschafft wurden. Bei diesen Konferenzen tauschten sich Polizei, Opferschutzeinrichtungen und die Interventionsstelle über Hochrisikofälle aus. Das Expert:innenkommittee zur Istanbul-Konvention bezeichnete diese Konferenzen als good-practice Beispiel für Gewaltprävention. Diese Konferenzen wurden zwar 2020 durch ein ähnliches Modell ersetzt. Doch die neuen „Fallkonferenzen“ können nur mehr von den Behörden einberufen werden und beschränken die teilnehmenden Akteur:innen stärker.

Mit der Ankündigung von Frauenministerin Raab im Juli 2024, ein Dachgremium für Gewaltschutz-Organisationen zur Zusammenarbeit einzurichten, wird einer langjährigen Forderung von Gewaltschutzexpert:innen nachgekommen.

Einen Nationalen Aktionsplan Gewaltschutz (NAP) hat es zuletzt vor 10 Jahren auf Initiative der ehemaligen Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) im Jahr 2014 gegeben.

Ein positiver Meilenstein hingegen ist das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) 2024, mit dem die Beweislast zugunsten von Opfern häuslicher Gewalt erleichtert wird.

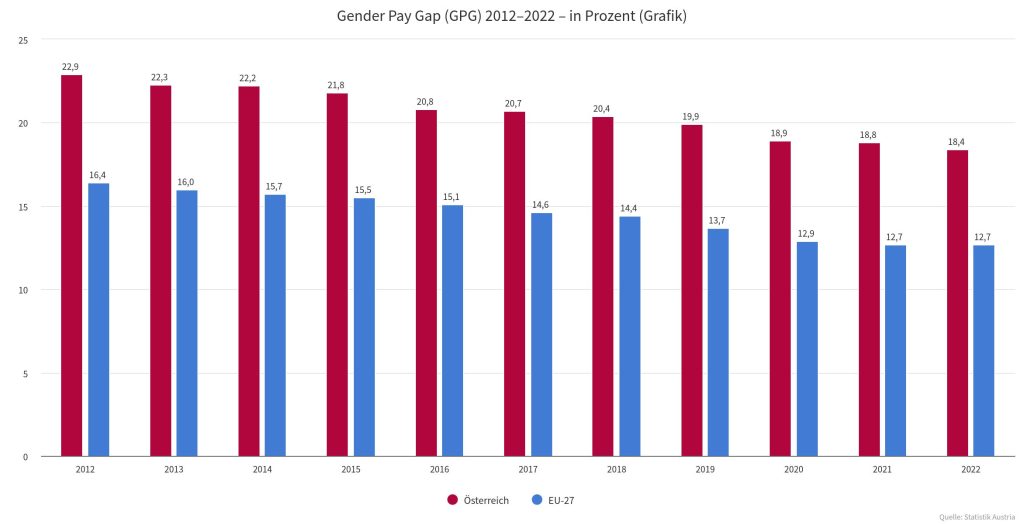

Gender-Pay-Gap: Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer für dieselbe Arbeit

Der Gender-Pay-Gap ist hierzulande mit 18,4 Prozent der zweithöchste in der EU. Ein Grund dafür ist die weitgehende Wirkungslosigkeit der individuellen Durchsetzung von Ansprüchen. Trotz eindeutiger Rechtslage. Die Einkommensberichte, die 2011 in das österreichische Gleichbehandlungsrecht aufgenommen wurden, können zwar Lohndaten liefern, die klar auf Diskriminierung schließen lassen. Arbeitgeber:innen müssen aber selbst dann, wenn Lohnunterschiede in den Berichten sachlich nicht erklärbar sind, keine Maßnahmen setzen, um diese abzubauen.

Die ehemalige Richterin am deutschen Bundesarbeitsgericht Regine Winter bezeichnet Lohngleichheit als ein „Prinzip ohne Praxis“, wobei hier die 2023 beschlossene EU-Richtlinie zur Lohntransparenz Abhilfe schaffen könnte. Sie schafft Ansprüche auf Lohntransparenz und verpflichtet zur Meldung von Lohndaten an eine unabhängige Stelle. Es wird jedoch auf die konkrete Umsetzung der Richtlinie ankommen, um die Wirksamkeit sicherzustellen.

Feministische Volksbegehren und Kampagnen

Formale Gleichberechtigung ist weitgehend eine rechtliche Vorgabe. Wie wirksam diese Gesetze sind, hängt jedoch auch mit gesellschaftspolitischen Veränderungen zusammen.

Das erste Frauenvolksbegehren 1997 war ein Aufbegehren gegen den Abbau wichtiger institutioneller und politischer Gleichstellungsmaßnahmen wie der Kürzung des Pflege- und Karenzgeldes und ein Ruf für das Ende der sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligung von Frauen.

Auch die Forderungen des Frauen*Volksbegehrens 2.0 nach einer Geschlechterquote für Privatwirtschaft, Interessenvertretungen und alle politischen Ebenen, einer generellen Arbeitszeitverkürzung, Gehaltstransparenz und einem strukturellen Abbau von Entgeltdiskriminierung, Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbruch „auf Krankenschein“, einer wirksamen Gewaltprävention und einem nachhaltig finanzierten Gewaltschutz sowie der ausdrücklichen gesetzlichen Verankerung von frauen- und geschlechtsspezifischen Fluchtgründen bleiben aktuell.

Sie sollen dazu beitragen, dass die Rechte von Frauen und Minderheiten ernst genommen und unterschiedliche Erfahrungen und Lebensrealitäten als gleichwertig anerkannt werden – mit dem radikalen Ziel einer „menschlichen Zukunft ohne Rollenzwänge und Gewaltverhältnisse“, wie es einst Johanna Dohnal formulierte.