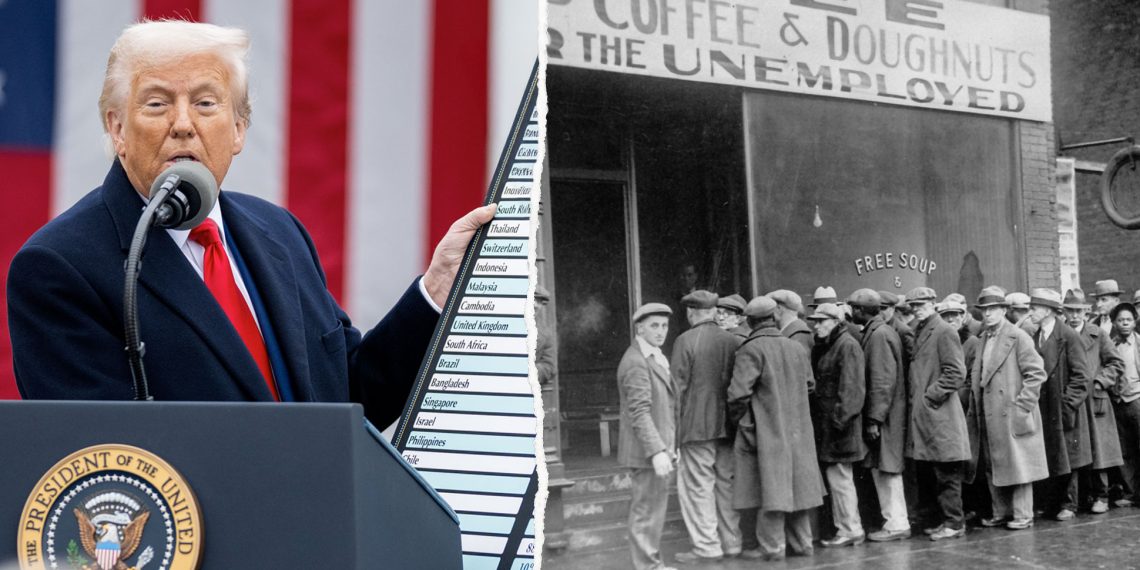

Lange hat es Donald Trump angekündigt, dann eingeführt und jetzt wieder teilweise ausgesetzt: Die USA will Zölle von seinen internationalen Handelspartnern einheben – in Österreich sind es 20 Prozent. Eine solche Zollpolitik gibt es nicht zum ersten Mal. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die schwerwiegenden Folgen: eine Weltwirtschaftskrise von katastrophalem Ausmaß. Zwar waren die damals eingeführten Zölle von 59 Prozent nicht die alleinige Ursache, dennoch trugen sie einen wesentlichen Teil dazu bei. Droht nun, fast hundert Jahre später, ein ähnliches Szenario?

Der Plan hinter Trumps Zollpolitik

US-Präsident Donald Trump hat Zölle über fast alle wichtigen Handelspartner verhängt – und kurz darauf wieder eine „Zollpause“ ausgerufen. Damit beendet er den freien Welthandel. Trump’s Ziel: Mithilfe von Zöllen das Handelsdefizit der USA reduzieren und die heimische Industrie stärken.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn ein Land mehr Waren und Dienstleistungen importiert als es exportiert – das ist bei den USA der Fall. Die Idee hinter Trumps Zollpolitik: Auf den Grundtarif von zehn Prozent wird je nach Land ein zusätzlicher Zoll erhoben.

Trump sieht den Vorteil seiner Zollpolitik vor allem darin, dass der Staat zusätzliche Einnahmen lukriert. Dabei können die Zölle die heimische Industrie vor Konkurrenz aus dem Ausland schützen, weil ausländische Waren durch Zölle teurer werden. Allerdings gibt es von dieser Politik auch massive Nachteile. Denn dadurch steigen die Preise für Produkte, sowohl in den USA als auch weltweit. Das merkt dann besonders die Bevölkerung beim Kauf von den betroffenen Waren.

Zollgebühren steigen: 70 Prozent der EU-Exporte betroffen

Die teils kräftig angehobenen Zollsätze treffen eine ganze Reihe von engen Handelspartnern der USA. Die genaue Höhe variiert je nach Land. Neben 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Autos müssen die 27 EU-Staaten mit Zöllen von 20 Prozent auf fast alle anderen Waren rechnen. 70 Prozent der EU-Exporte sind nach der „Zollpause“ von den Zöllen betroffen. Zölle auf Kupfer, Pharmaprodukte, Halbleiter und Holz stehen voraussichtlich noch bevor.

Kurswechsel: Trump beschließt „Zollpause“

Kurz nachdem Trump die hohen Zölle beschlossen hat, ist er allerdings wieder zurückgerudert. Denn er hat die erhobenen Zölle für 90 Tage ausgesetzt. Während dieser Pause bleiben jedoch die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium weiter bestehen.

Trump hielt gegenüber einem bestimmten Land weiterhin an seinem harten Kurs fest: Während er für andere Länder eine Zollpause einlegte, erhöhte er die Zölle auf Importe aus China zunächst von 104 auf 125 Prozent. Als Begründung nannte er den „mangelnden Respekt“ der asiatischen Großmacht. Inzwischen wurden die Zölle ein weiteres Mal angehoben – auf nun 145 Prozent für chinesische Produkte, die in die USA eingeführt werden.

Folgen von Trumps Zollpolitik: Börsencrash und Gegenzölle

Die Folgen von Trumps Zollpolitik machten sich schnell bemerkbar: Sie löste ein weltweites Börsenbeben aus. Die Kurse an den Börsen fallen derzeit so stark wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Und auch die internationalen Reaktionen haben nicht lange auf sich warten lassen.

Seit Anfang April eskaliert der Zollstreit zwischen den beiden Supermächten China und USA. Denn China reagierte mit Gegenzöllen: Auf US-Importe werden nun Zölle in der Höhe von 125 Prozent erhoben. Man werde „entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen, um die eigenen Rechte und Interessen zu schützen“, sagte das chinesische Handelsministerium.

So reagiert die EU auf Trumps Zollpolitik

Die Europäische Union kündigte eine Erhebung von Vergeltungszöllen auf einige US-Waren an – vorläufig verzichtet die EU allerdings auf die geplanten Gegenmaßnahmen. Laut Kommission will die EU die kommenden 90 Tage für Verhandlungen nutzen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte in einer Aussendung mit, die EU wolle den Verhandlungen eine Chance geben. „Sollten die Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen greifen“, sagt die Kommissionschefin.

US-Bundesstaat stellt sich gegen Trumps Zollpolitik

Auch innerhalb der USA mangelt es nicht an Kritik und Gegenreaktionen. So geht etwa der US-Bundesstaat Kalifornien gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Importe vor Gericht vor. Kalifornien zählt für sich genommen zu den größten Volkswirtschaften der Welt – besonders die Landwirtschaft und die technologiegetriebene Exportwirtschaft leiden unter den Sonderzöllen. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom betonte, Kalifornien sei der größte Industriestaat der USA. „Entsprechend stark trifft uns die Zollpolitik“, betonte er.

Newsom und der Generalstaatsanwalt werfen dem US-Präsidenten vor, mit der Einführung der Zölle seine verfassungsmäßigen Kompetenzen zu überschreiten. Ihrer Ansicht nach liegt das Recht zur Erhöhung von Zöllen laut US-Verfassung ausschließlich beim Kongress. Eine entsprechende Klage wurde bereits eingereicht.

„Fakt ist: Trump hat nicht die alleinige Macht, die wirtschaftliche Ordnung des Landes im Alleingang über den Haufen zu werfen“, sagt Generalstaatsanwalt Rob Bonta bei einer Pressekonferenz. Und: „So funktioniert unsere Demokratie nicht.“

Erinnert Trumps Zollpolitik an die Weltwirtschaftskrise 1929?

Inflation, schwankende Märkte, globale Unsicherheit – aktuelle Entwicklungen wecken Erinnerungen an die 1930er Jahre. Am 24. Oktober 1929, dem „schwarzen Donnerstag“, begann ein beispielloser Börsencrash. Die Folge: eine schwere Wirtschaftskrise in den USA. Die sogenannte „Große Depression“ legte die gesamte Weltwirtschaft während der 1930er Jahre lahm. Doch wo gibt es 96 Jahre später Parallelen und wo Unterschiede?

Was genau damals geschehen ist, könnte uns ein Stück weit zeigen, was der Weltwirtschaft heute bevorstehen könnte. Im Jahr 1929 erschütterte ein Börsen-Crash die New Yorker Wall Street. Die jahrelange internationale Boom-Phase endete abrupt – das war allerdings erst der Anfang. Als Reaktion auf die anschließende Wirtschaftskrise setzten die USA auf drastische Zollerhöhungen. Ziel war es, die heimische Wirtschaft zu stützen und die Nachfrage nach inländischen Waren zu stärken – ähnlich wie heute.

Wenn ein Land allerdings gegen andere Länder Zölle anhebt, bleibt es nicht dabei. Staaten wie Großbritannien, Kanada, Frankreich und Deutschland konterten mit ähnlichen Maßnahmen. Die Folge: Der Welthandel schrumpfte um 66 Prozent, die Industrieproduktion sank in den USA fast um die Hälfte und in Ländern wie beispielsweise Deutschland stieg die Arbeitslosigkeit auf geschätzt 30 Prozent. Wie heute kontrollierten die Republikaner auch damals gleichzeitig den Senat, das Repräsentantenhaus und das Weiße Haus.

Experten warnen: Situation ähnlich wie in den 1930er-Jahren

Der langjährige Generaldirektor der Welthandelsorganisation, Roberto Azevdo, warnt im Gespräch mit der englischen BBC vor einem ähnlichen Szenario wie damals.

„Erinnern Sie sich, was in den 1930er-Jahren passierte, als die USA die Zölle mit dem Smoot-Hawley-Zollgesetz angehoben hatten und sich dann die anderen Länder mit Gegenzöllen rächten? Es kam zu einer weltweiten Zoll-Eskalation. Und wir verloren zwei Drittel des weltweiten Handels in nur fünf Jahren.“

Auch Carsten Brzeski, Chefvolkswirt Europa der niederländischen ING Bank sieht Ähnlichkeiten zu den 1930er-Jahren. Gegenüber der ARD-Finanzredaktion betont er, dass die 30er-Jahre nicht nur von wirtschaftlich schweren Zeiten geprägt waren, sondern auch von Zöllen bzw. vom Schutz der inländischen Produktion. „Und auch damals haben die Amerikaner die Zölle eingeführt. Sie führten dazu, dass die anderen Länder reagiert haben – mit Gegenmaßnahmen.“

„Ganze Nationen haben darunter gelitten. Und letztendlich wissen wir, wie die 30er-Jahre geendet sind.“

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, ist bei Vergleichen zu den 1930er Jahren vorsichtiger. Gegenüber der Tagesschau erwähnt er, dass der Umfang der Zölle zwar an damals erinnern, die wirtschaftliche Situation sei heute aber eine ganz andere.

„Die Zölle haben ja die Depression der 30er-Jahre nicht ausgelöst, sondern allenfalls verschärft. Das eigentliche Problem war eine riesige geplatzte Spekulationsblase an der Wall Street.“

Ein weiterer Unterschied zu damals: In den 1930er Jahren herrschte in den USA eine Massenarbeitslosigkeit und das soziale Elend war größer. Derzeit herrsche in den USA nahezu Vollbeschäftigung, so Commerzbank-Ökonom Krämer. Dennoch warnt er, die Zölle würden auch der US-Wirtschaft selbst schaden.

Was bedeuten Trumps Zölle für die österreichische Wirtschaft?

Österreich hat enge Handelsbeziehungen zu den USA. Auf der Liste der wichtigsten Exportländer Österreichs befindet sich die USA im Jahr 2023 hinter Deutschland auf Platz zwei – Tendenz steigend. Konkret wuchsen die Exporte in die USA 2023 gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro. Laut Wirtschaftskammer (WKÖ) sind die dominierenden Kategorien „Maschinen und mechanische Apparate“ (plus 14,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro), „Pharmazeutische Erzeugnisse“ (plus 142,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro) und „Fahrzeuge“ (plus 36,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro). Zu den bedeutendsten österreichischen Exportunternehmen zählen BMW Steyr, Glock, GM Powertrain, Magna und Voestalpine.

Im Jahr 2023 stiegen nicht nur die Exporte, sondern auch die Importe aus den USA – sie lagen mit fast 8 Milliarden Euro um 9,1 Prozent höher als im Vorjahr. Wirft man einen Blick auf Österreichs Import-Rangliste, landen die USA auf dem sechsten Platz.

Die Auswirkungen der US-Zölle auf Österreich sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Während die USA für Wien der zweitwichtigste Exportmarkt ist, stehen sie in Niederösterreich an vierter Stelle.

Das größte Problem sei die Unsicherheit, wie der Wirtschaftsdelegierte Peter Hasslacher von Advantage Austria gegenüber dem ORF betont: „Die USA sind bisher immer ein Markt gewesen, auf dem es Rechtssicherheit gab, und wo Planbarkeit vorhanden war. Das ist jetzt infrage gestellt.“

Wie stark eine Firma durch die Zölle benachteiligt wird, hängt vom jeweiligen Produkt und der Marktsituation ab. Das erklärt der Leiter der Außenwirtschaftsabteilung in der Wirtschaftskammer gegenüber dem ORF. Für Branchen, in denen es eine große Auswahl gibt, bedeute eine 20-prozentige Zollerhöhung, dass das Produkt in den USA nicht mehr verkauft werden kann. Wenn es sich allerdings um ein Produkt handelt, bei dem es zu wenig oder keine Alternativen gibt, dann würden die amerikanischen Verbraucher:innen auch dazu bereit sein, den Aufschlag zu zahlen.