Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

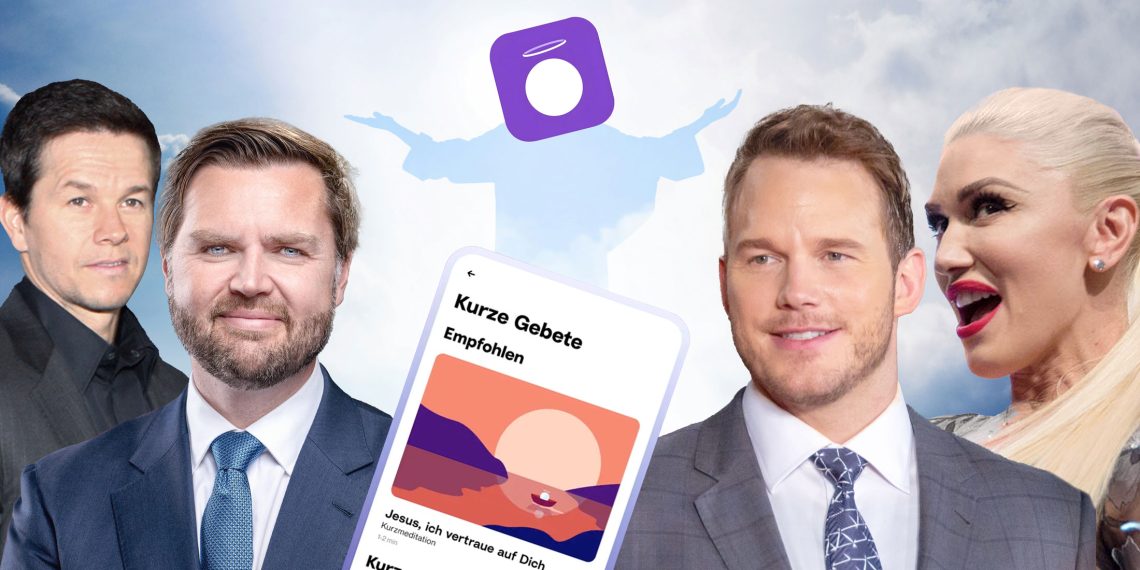

Immer mehr Menschen kehren der katholischen Kirche den Rücken – und landen stattdessen bei Apps wie Hallow, die Spiritualität und Gebet per Abo versprechen. Doch hinter dem schlichten Design steckt mehr als nur eine digitale Rosenkranz-App: Es geht um Inhalte aus dem ultrakonservativen Opus Dei, um Investitionen von Trump-Vertrauten wie J.D. Vance und Peter Thiel in Millionenhöhe. Es geht um Promi-Marketing mit Stars wie Mark Wahlberg, Gwen Stefani oder dem Urenkel des letzten österreichischen Kaisers Ferdinand Habsburg – und um massive Datenschutzprobleme.

Die Kirche verliert, die App gewinnt Anhänger:innen

Die katholische Kirche verliert ihre Anhänger:innen. In Österreich ist die Zahl der Katholik:innen zwischen 1991 und 2023 um rund 1,8 Millionen gesunken – das entspricht etwa 28 Prozent der Mitglieder. Noch dramatischer sind die Zahlen bei den Gottesdienstbesuchen: 1991 gingen in der Fastenzeit noch 1,3 Millionen Katholik:innen in die Messe, 2023 waren es nur noch 322.000 – ein Rückgang von 75 Prozent.

Die Folge: Immer weniger Menschen suchen die Kirche im traditionellen Sinn auf. Und genau hier setzen neue digitale Angebote an. Mit Apps wie Hallow sollen Menschen erreicht werden, die keinen Fuß mehr in die Kirche setzen – dafür aber täglich am Smartphone hängen. Gründer und CEO Alex Jones verspricht Gebet und Glaubenserfahrung per Smartphone, mitten im Alltag, rund um die Uhr verfügbar. Doch die Hallow-App hat auch eine andere Seite: Beten auf kostenpflichtiger Abo-Basis, Inhalte aus ultrakonservativer Organisationen, kritisches Promi-Marketing, potenzieller Einfluss in den US-Wahlkampf und Datenschutzprobleme. Wir haben uns die App heruntergeladen, um uns selbst ein Bild zu machen und haben mit der Sozialethikerin Linda Kreuzer über die App gesprochen. Sie forscht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien.

@kontrast.at Immer mehr Menschen kehren der katholischen #Kirche den Rücken – und landen stattdessen bei Apps wie #Hallow, die #Spiritualität und Gebet per Abo versprechen. Dahinter stecken Inhalte aus dem ultrakonservativen Opus Dei, Investitionen von #Trump-Vertrauten wie J.D. Vance und #PeterThiel ♬ Originalton – Kontrast

Katholische Gebets-App Hallow: Von Einschlafmusik bis konservative Beziehungstipps

Die Hallow-App ist laut eigener Aussage die Gebets-App Nr. 1 weltweit. 700 Millionen Mal haben sich Menschen bereits ein Gebet angehört, 2024 erreichte sie sogar den ersten Platz im Apples App Store. Wir wollten sie uns genauer ansehen und haben sie heruntergeladen. Die App bietet tägliche Gebete, Rosenkränze, Bibeltexte, Meditationen oder auch Schlafmusik. Dazu gibt es „Challenges“, also spielerisch gestaltete Aufgabenreihen – etwa in der Fastenzeit. Zuerst fragt dich die App nach Zielen, die du erreichen willst. Diese sind religiöser Natur, wie “Näher zu Gott kommen”, “Mit meinem Glauben wieder in Verbindung kommen”, aber auch alltagsnäher, wie „Besser schlafen“, „Stress abbauen“ oder „Geduld und Demut“.

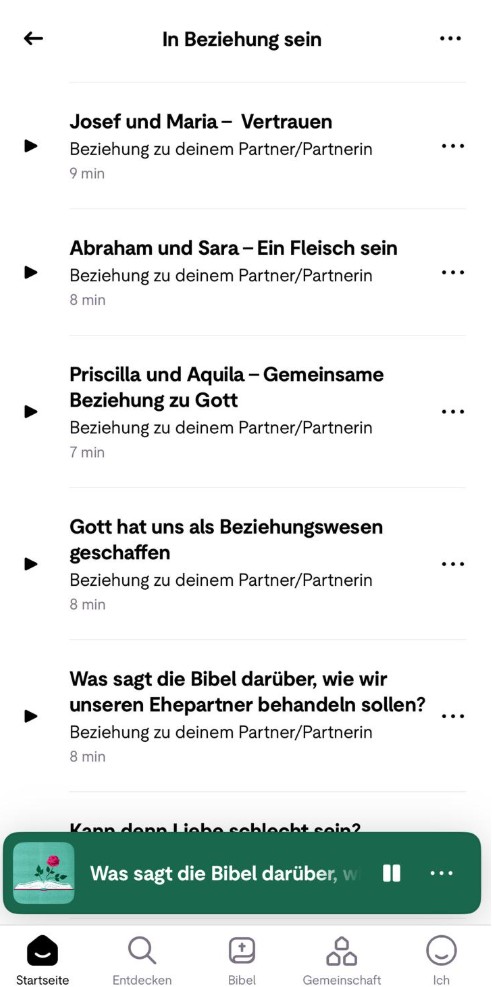

Nach dem Festlegen von Zielen erwartet dich eine Audiobibliothek aus verschiedenen Themengebieten des Lebens. Die meisten Beiträge sind zwischen 5 und 15 Minuten lang. Von klassisch christlichen Themen wie “Hoffnung” oder “Dankbarkeit” über Hörbücher zu Jesus von Nazareth bis hin zu der Kategorie “In Beziehung sein”, in der es darum geht, wie eine Ehe nach Paulus gestaltet werden sollte. Die App vermittelt dabei wenig überraschend ein konservatives Bild der Ehe – ausschließlich zwischen Mann und Frau. Auffällig sind jedoch die Sprecher:innen der Audiobeiträge: Influencer:innen, berühmte Schauspieler:innen und Musiker:innen sowie umstrittene US-Bischöfe.

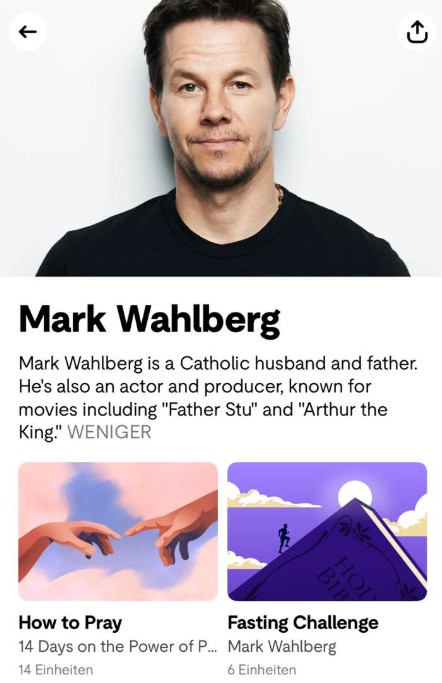

Die Stars Gwen Stefani, Mark Wahlberg und Chris Pratt: Die Hollywood-Gesichter der Hallow-App

Prominente sind ein zentrales Werbemittel der Gebets-App. Sie sprechen die Texte und Gebete ein und machen Werbung auf Social Media für die App. Schauspieler Mark Wahlberg (Boogie Nights, The Departed und Ted) gibt sich als katholischer Ehemann und Vater und spricht übers Fasten und wie man beten soll. Die US-Sängerin Gwen Stefani rief vor Ostern zu einer Gebets-Challenge mit Hallow auf. Und auch der Schauspieler Chris Pratt (Marvel Cinematic Universe, Jurassic World) macht öffentlich Werbung auf Social Media für die Hallow-App.

Die Sozialethikerin Linda Kreuzer sagt dazu gegenüber Kontrast, dass Apps wie Hallow durch die Präsenz von Promis einen Fokus auf Selbstoptimierung legen und soziale Fragen vernachlässigen:

“Stars werden als Transportfiguren, als Vorbilder genutzt. Das unterstreicht den individuellen Fokus von solchen Apps. Es geht um eine Art Selbstoptimierung, die die Nutzer:innen aber davon abhält, sozialpolitisch zu denken. Soziale Aspekte, wie Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, werden in diesen Anwendungen nur sehr unzureichend vermittelt bzw. angesprochen.”

Habsburg-Urenkel & Stift Heiligenkreuz: Auch Österreich ist Teil der Hallow-Welt

Das über 900-jährige Stift Heiligenkreuz im Wienerwald bringt seine tägliche „Mönchsminute“ in die App ein. Dort sprechen die Zisterziensermönche aus Niederösterreich werktags das Evangelium und geben kurze Auslegungen.

Die App setzt aber auch auf bekannte österreichische Gesichter: Der Rennfahrer Ferdinand Habsburg (Alpine), Urenkel des letzten österreichischen Kaisers, lädt ein, „gemeinsam mit ihm zu fasten“. Das Fasten-Programm, das man mit dem Rennfahrer gemeinsam erleben soll, stammt aus den Schriften des Opus Dei-Gründers Escriva. Die Institution Opus Dei von der römisch‑katholischen Kirche steht seit Jahrzehnten in der Kritik: Ehemalige Mitglieder berichten von Ausbeutung, Kontrolle und religiösem Missbrauch. In Argentinien klagen 43 Frauen wegen Menschenrechtsverletzungen, eine spanische Doku-Serie berichtet über Manipulation und Isolation. Zudem wird die Nähe zu autoritären Regimen wie Franco in Spanien (Diktator von 1939–1975) oder Pinochet in Chile (Militärdiktator 1973–1990) kritisiert. Hallow distanziert sich mit solchen Challenges nicht davon.

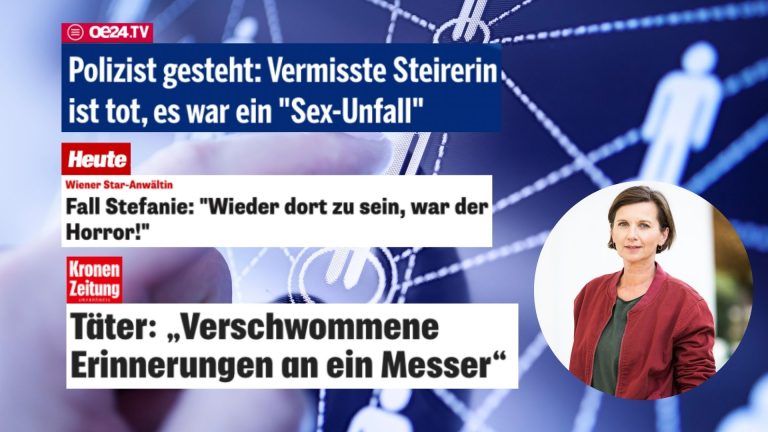

Profit durch Promis – trotz Verbindung zu Ultrarechten und Männern mit Vergewaltigungsvorwürfen

Unter den „Vorbetern“ finden sich auch Persönlichkeiten, die in der Kritik stehen. So zum Beispiel der katholische Bischof Robert Barron. Er hat in seiner Medienarbeit bereits mit ultrarechten Stimmen wie Ben Shapiro kooperiert, der offen gegen die Ehe für alle auftritt. Auch der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand hatte die Gebets-App offen beworben. Anfang 2025 wurde er von der Londoner Polizei wegen zweifacher Vergewaltigung, zweifacher sexueller Nötigung und einer weiteren Anklage wegen unsittlicher Belästigung angeklagt. Die Vorwürfe, die zum Teil bereits seit 2023 bekannt sind, betreffen vier Frauen und reichen zurück bis in die Jahre 1999 bis 2005. Infolge dieser Anklagen kündigte die beliebte Gebets-App zwar an, die Zusammenarbeit mit Brand zu beenden. Dennoch zeigt eine jahrelange Zusammenarbeit, dass die Plattform bis zuletzt von seinem prominenten Image profitierte und die Vorwürfe lange Zeit kein Hindernis für gemeinsame Projekte darstellten.

Darüber hinaus machen auch einige rechte oder konservative Influencer:innen Werbung für die Hallow-App, die gegen Abtreibungsrechte, gegen Verhütung bzw. für Keuschheit oder gegen die LGBTI-Community auftreten. Linda Kreuzer warnt davor, dass Religion und Glaube von rechten Influencer:innen entfremdet werden, um bestimmte politische Sichtweisen zu verfolgen:

„Rechte Influencer:innen prägen Sprache und Wahrnehmung, indem sie Bibelzitate als unangreifbare Argumentation je nach Belieben verwenden oder längst überkommene Geschlechternormen manipulativ einsetzen. So werden Diskurse verschoben und konservative Narrative als vermeintlich religiös legitimiert.”

Sensible religiöse Daten für Werbung verkauft

Auch beim Thema Datenschutz geriet Hallow in die Kritik. 2022 untersuchte die Mozilla Foundation die App und stellte schwerwiegende Mängel fest. So wurden sensible Daten – darunter persönliche Angaben, aber auch Nutzungszeiten und sogar Gebetsminuten – für interessen- und verhaltensbasierte Werbung genutzt. Auch BuzzFeed berichtete, dass Daten an Geschäftspartner weitergegeben werden konnten und Behörden oder privaten Dritten auf Anfrage zur Verfügung standen.

Die Betreiber versprachen Besserung und änderten die Richtlinien. Heute betont Hallow, Tagebucheinträge würden nur für die Nutzer:innen selbst zugänglich sein und eine Weitergabe sensibler religiöser Daten sei nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich. Trotzdem bleibt der Eindruck: Wer betet, produziert auch Daten – und diese sind für ein Unternehmen bares Geld wert.

Trump-Vertraute JD Vance und Peter Thiel investieren 40 Millionen US-Dollar

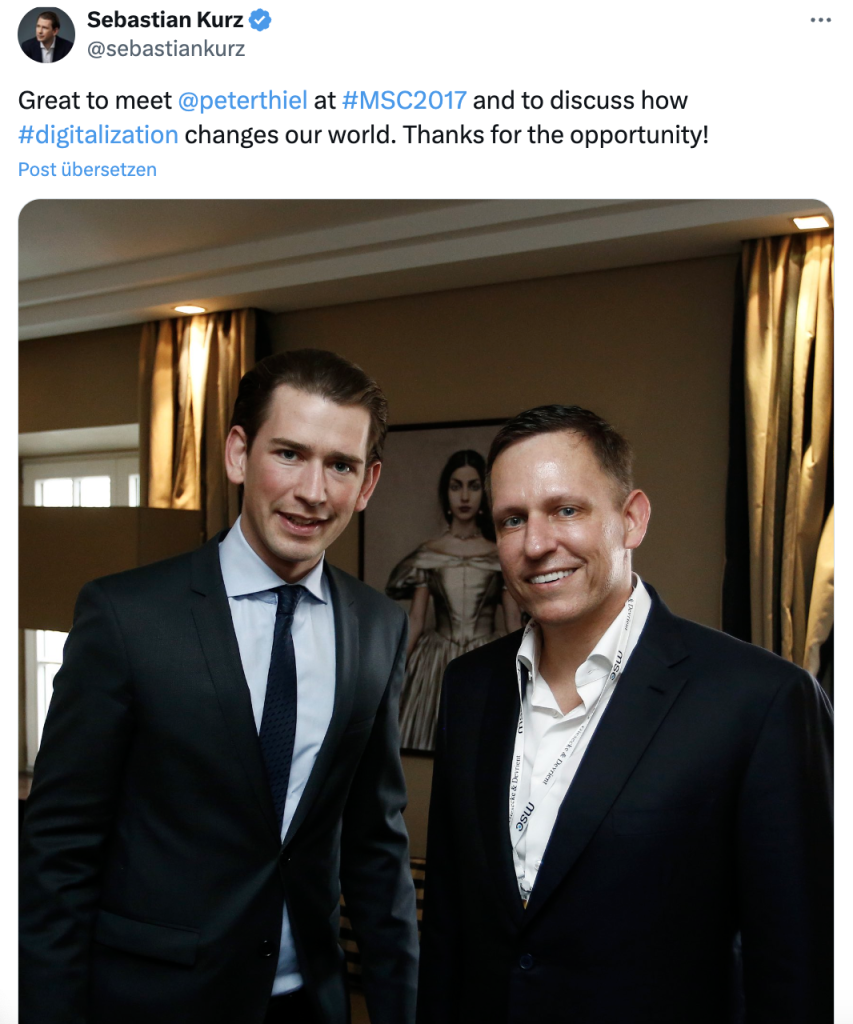

Hallow ist längst mehr als eine App – sie ist eine Investition mit Einfluss in die Politik. Der Weg führt dabei auch ins Weiße Haus: 40 Millionen Dollar investierten der rechtslibertäre Tech-Milliardär und Kurz-Freund Peter Thiel sowieTrumps Vizepräsident J.D. Vance über den von Vance im Jahr 2019 gegründeten Risikofonds Narya Capital in das Unternehmen.

Der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson (bis 2023) und heutige Podcaster und MAGA-Anhänger interviewte den Hallow-Gründer Alex Jones und sprach gar davon, Hallow könne die Welt stärker verändern als jeder Politiker.

Auch im US-Medienumfeld taucht die App immer wieder auf: Fox News strahlte sogenannte „sponsored prayers“ aus – bezahlte Werbemomente, in denen Gebete aus der App vorgelesen wurden. Peter Thiel, der milliardenschwere Tech-Investor und Mitgründer von PayPal, spielte schon in der Vergangenheit eine wichtige Rolle an der Schnittstelle von Daten und Politik. Laut einem Bericht des US-Mediums Vox schloss Thiels Firma Palantir bereits 2016 Verträge im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar mit der Trump-Regierung ab – es ging um die Sammlung und Analyse großer Datenmengen. Beobachter:innen sehen darin ein Warnsignal: Wenn Thiel nun auch in religiöse Apps wie Hallow investiert, könnte deren enorme Datensammlung in Wahlkämpfen politisch nutzbar gemacht werden.

2024 gab es sogar eine eigene Gebets-Challange zur US-Wahl unter dem Titel „Eine Nation unter Gott“. Die konservativen Inhalte auf der Hallow-App, die Marketing-Strategie und die politischen Investoren lassen die App in einem klar wahlkampfnahem Kontext erscheinen.

Wie verdient die App Geld? – Kommerzialisierung des Glaubens

Nach 7 Tagen endet unser Probeabo der Hallow-App. Um alle Features der App benutzen zu können, müssten wir nun 69,99 Euro im Jahr zahlen. Hallow setzt auf ein Geschäftsmodell, das man sonst von Netflix oder Spotify kennt: ein Abo. Die Frage, die im Raum steht: Wird Glaube zu einem Produkt und Spiritualität zu einer Ware? Die „Gamifizierung“ verstärkt diesen Effekt: Wer betet, sammelt “Streaks”, also Bonuspunkte, die in der App “Glückssträhnen” heißen. Diese sollen die Gläubigen in der App halten – auch über die Probezeit hinaus. Und das mit Erfolg: 2023 erzielte die App einen Umsatz in Höhe von über 33 Millionen US-Dollar.

Geld spielt in Religion und vor allem in den Kirchen schon immer eine große Rolle. Problematisch wird es laut der Sozialethikerin Linda Kreuzer, wenn Religion wie ein Geschäft betrieben wird, wenn Kund:innen für spirituelle Angebote zahlen und ihre Bedürfnisse wie auf einem Markt bedient werden. Der Glaube werde dadurch auf eine Ware reduziert. Wir haben sie gefragt, welche Gefahr dahintersteckt.

„Der Gedanke, sich Heil erkaufen zu können, ist eine alte Verlockung, aber letztlich immer ein Betrug. Solche Apps können zwar eine Grundbildung in religiöser Praxis vermitteln, führen aber zu einem stark verengten Religionsbegriff, wenn sie nicht in die Realität überführt werden“, sagt Kreuzer.

Leise Drahtzieher: Wie rechte Tech-Milliardäre für Trump Politik machen