Ob beim täglichen Arbeitsweg, beim Warten vor der Toilette oder beim Spaziergang durch den Park: Wir merken täglich, für welche Menschen und für welche Bedürfnisse man den öffentlichen Raum plant. Während sich die Stadtplanung jahrzehntelang nach männlichen Lebensrealitäten ausgerichtet hat, wurden die Bedürfnisse von Frauen oft übersehen. Wien versucht seit 1990er Jahren, es besser zu machen. Die Stadt gilt als Vorreiterin in Sachen geschlechtergerechte Stadtplanung.

Als im Jahr 2011 im schwedischen Karlskoga die gesamte Stadtpolitik, ausgelöst von einer Bürgerinnen-Initiative, durch die „Genderbrille“ neu betrachtet wurde, scherzte ein Behördenmitarbeiter: „Wenigstens das Thema Schneeräumen tasten diese Genderleute nicht an“. Zu seinem Leidwesen fragte man wegen seiner Aussage erst recht: Hat denn Schneeräumen eine Geschlechter-Dimension? Die Antwort: Ja, tatsächlich.

In Karlskoga werden, wie in den meisten Gemeinden, zuerst die Hauptverkehrsadern vom Schnee befreit. Von diesem Fakt sind Männer und Frauen unterschiedlich betroffen. Denn Männer haben ein anderes Mobilitätsverhalten als Frauen. Während Frauen meist weitaus häufiger zu Fuß gehen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, fahren Männer eher mit dem Auto. Ihnen nützt also das Schneeräumen.

Caroline Criado-Perez: Unsichtbare Frauen |

|

Die britische Journalistin und Autorin Caroline Criado-Perez zeigt in ihrem Buch „Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert“, wie tief männlich geprägte Strukturen unseren Alltag bestimmen. Sie macht sichtbar, dass fehlende oder verzerrte Daten über Frauen nicht bloß ein Forschungsproblem sind, sondern die Grundlage für ein System bilden, das Frauen systematisch benachteiligt – von der Medizin über die Arbeitswelt bis zur Stadtplanung. |

Zu diesen Ergebnissen kommt auch eine Umfrage der EU aus dem Jahr 2019: Während 20 Prozent der Frauen im Alltag vor allem öffentliche Verkehrsmittel nutzen, sind es bei Männern nur 14 Prozent. Weitere 20 Prozent der Frauen gingen zu Fuß, bei den Männern waren es nur 13 Prozent. Und auch bei der Benutzung des Autos zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Während Autos bei 61 Prozent der befragten Männer die wichtigsten Fortbewegungsmittel im Alltag waren, waren es bei den Frauen nur 48 Prozent.

Care-Arbeit prägt das Bewegungsmuster von Frauen

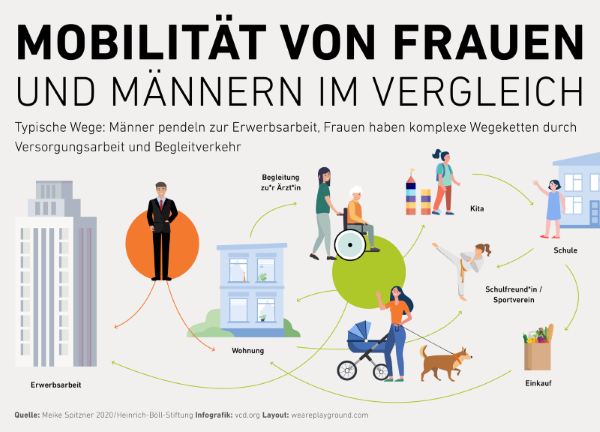

Die Unterschiede enden allerdings nicht bei den Verkehrsmitteln, sondern betreffen auch die Frage, warum man sich fortbewegt. Denn während Männer meist einfache Wege zurücklegen, wie etwa in der Früh in die Stadt fahren und am Abend wieder nach Hause, sieht das bei Frauen ganz anders aus. Ihre Wege sind deutlich komplizierter und von vielen Zwischenstopps geprägt.

Ein typisches Fortbewegungsmuster sieht bei Frauen oft so aus: Sie bringen die Kinder in die Schule, gehen dann zur Arbeit, begleiten später ein Familienmitglied zum Arzt und erledigen am Heimweg den Einkauf. Diese Aneinanderreihung mehrerer miteinander verbundener Wege lässt sich bei Frauen weltweit beobachten.

Eine Stadt, gebaut von Männer, für Männer

Oft kennen Männer die Lebensrealitäten und Perspektiven von Frauen nicht, was dazu führt, dass (männliche) Stadtplaner die Bedürfnisse von Frauen „vergessen“. Auch Lina Mosshammer, Mobilitätsexpertin und Mitgründerin der Initiative Women in Mobility, betont gegenüber dem Standard, dass Frauen in der Mobilitätsbranche noch immer unterrepräsentiert sind. Das führt dazu, dass ihre Bedürfnisse und Sichtweisen in der Planung nicht berücksichtigt werden. Das Beispiel rund um das Mobilitätsverhalten ist nur eines von vielen Problemen, die die Geschlechterungleichheit zeigen. Denn es beginnt bereits bei banal erscheinenden Situationen wie dem Toilettengang.

Die Warteschlange vor dem Frauenklo – kein Zufall

Während Männer sich im öffentlichen Raum prinzipiell nur den nächsten Baum suchen müssen, sind Frauen darauf angewiesen, sich die nächstgelegene öffentliche Toilette zu suchen. Doch da wartet das nächste Problem. Egal, ob in einem Park, am Flughafen, bei Ausflug-Hotspots: die Schlange am Frauenklo ist immer länger als die bei den Männern. Während Männer problemlos aufs Klo gehen können, müssen sich Frauen in eine lange Warteschlange einreihen. Zufall ist das keiner.

Wirft man einen Blick auf die Größe der Klos, zeigt sich: In der Regel haben sie die gleiche Größe – da beginnt bereits der Fehler.

„Wenn man sich faktisch vor Ort die Toilettensituation ansieht, dann gibt es einfach auf den Männertoiletten mehr Klos“, stellt Lilith Kuhn vom „klo:lektiv“ gegenüber der WZ fest. „Und dann wundert man sich, dass bei den Frauen die Schlange so viel länger ist“, ergänzt sie weiter, „und fragt uns ernsthaft, was wir so lange auf dem Klo machen”.

Auf derselben Fläche bringt man nämlich mehr Stehpissoirs als Sitzklos unter. Die gleiche Fläche ist auf einmal doch nicht mehr so gleich. Doch eigentlich müsste es genau umgekehrt sein: Frauen müssten viel mehr Toiletten zur Verfügung stehen als Männer. Doch sogar, wenn Männer- und Frauentoiletten die gleiche Anzahl an Kabinen hätten, wäre das Problem nicht gelöst.

Frauen brauchen für die Toilettenbenutzung 2-3 Mal so lange wie Männer. Der Grund: Meist ist es die Mutter, die ihren kleinen Sohn mit auf die Damentoilette nimmt. Auch wenn sie ihre Periode hat, braucht sie dort naturgemäß länger.

Solche Ungleichheiten sind kein Einzelfall, sondern Muster, die sich durch viele alltägliche Situationen ziehen. Expertinnen fordern daher, die Stadtplanung so zu denken, dass sie die Vielfalt der Lebensrealitäten widerspiegelt – und allen Menschen zugutekommt.

Wien als Vorreiter geschlechtergerechter Stadtplanung

Diesen Ansatz nennt man geschlechtergerechte Stadtplanung – auch „Gender Planning“ genannt. Darunter versteht man eine Stadtplanung, die die Bedürfnisse von Menschen unabhängig vom Geschlecht einbezieht.

Vom Wohnbau über die Gestaltung öffentlicher Parks bis zu den Straßennamen – die Stadtplanung orientierte sich jahrzehntelang in erster Linie an den Bedürfnissen von Männern. Wien macht es seit den 1990ern anders und gilt seither als Vorbild im Hinblick auf die geschlechtergerechte Stadtplanung.

„Müssen wir die Gehsteige rosarot streichen?“

Heute ist geschlechtergerechte Stadtplanung in der Wiener Stadtplanung fest verankert. Doch das war nicht immer so. „Müssen wir die Gehsteige rosarot streichen?“ – Reaktionen wie diese bekam Eva Kail vor 30 Jahren häufig zu hören. Sowohl sie selbst als auch ihr Arbeitsfeld – die feministische Stadtplanung – waren in der Wiener Baudirektion noch neu.

Heftig waren die Reaktionen etwa im Vorfeld der von Kail initiierten Ausstellung „Wem gehört der öffentliche Raum – Frauenalltag in der Stadt“ im Jahr 1991. Ein Kollege meinte damals: „Wenn diese Ausstellung kommt, fordere ich die Ausstellung der Hund oder der Kanarienvogel in der Großstadt.“

Obwohl das Konzept anfangs auf Skepsis gestoßen ist, konnte sich geschlechtergerechte Stadtplanung in den folgenden Jahren etablieren. 1992 wurde das Frauenbüro der Stadt Wien gegründet, das Kail als Leiterin übernahm.

Wie sieht eine Stadt für alle aus?

Eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, die Seestadt in Aspern, machts vor: Ob Barbara-Prammer-Allee, Simone-de-Beauvoir-Platz oder Hannah-Arendt-Park – alle Straßen, Plätze und Parks tragen den Namen bekannter Frauen. Und das nicht ohne Grund: „Das ist ein Signal, um zu zeigen, dass es viele Frauen gibt, die Großartiges geleistet haben“, betont Ute Schaller von der städtischen Projektleitung Seestadt gegenüber dem ORF.

Nach wie vor sind ein Großteil der Verkehrsflächen in Wien nach Männern benannt. Von über 6.700 Straßennamen erinnern mehr als 4.000 an Männer, knapp 500 an Frauen. Der Rest bezieht sich nicht auf Personen. Geschlechtergerechte Stadtplanung zielt jedoch auf weit mehr als bloße Symbolik ab.

Eine Stadt, die für alle Geschlechter funktioniert, muss vieles berücksichtigen: die Gestaltung von Parks, die Breite der Gehsteige, gute Beleuchtung oder sicheren Wohnraum. „Stadtplanung ist nie geschlechtsneutral“, sagt die Wiener Stadtplanerin Eva Kail gegenüber dem ORF. Denn persönliche Erfahrungen prägen – oft unbewusst – auch die Planung selbst.

„Stadtplaner waren lange autofahrende Männer der Mittelschicht, und so schauen unsere Städte auch aus“, sagt Eva Kail gegenüber dem Magazin myguilia.

Es geht bei der geschlechtergerechten Stadtplanung nicht darum, „das Rad neu zu erfinden, sondern darum, es im Sinne einer fair geteilten Stadt neu zu wuchten“, sagt die Expertin, die als Pionierin in Sachen geschlechtergerechte Stadtplanung gilt, im Gespräch mit dem ORF. Doch wie sieht eine Stadt für alle in der Praxis aus?

Gehwege sollen möglichst breit sein, für mehr Komfort und höhere Verkehrssicherheit, Wege von A nach B möglichst kurz, um Zeit zu sparen. Supermärkte, Arztpraxen, Parks und Bildungseinrichtungen sollen nah am Wohnort liegen – ein Konzept, das insbesondere Frauen zugutekommt, da sie im Alltag meist mehr Wege zurücklegen als Männer.

Geräumiges Stiegenhaus, Autofrei, Kinderwagenabstellplätze: Vorzeigeprojekt in Wien-Floridsdorf

Laut Kail ist die Frauen-Werk-Stadt ein Musterbeispiel für feministische Stadtplanung. Es ist eine in den 1990er-Jahren gebaute Wohnhausanlage mit 360 Wohnungen in Wien-Floridsdorf. Man hat bei diesem Projekt darauf geachtet, dass die Wohnungsgrundrisse flexibel nutzbar sind – da jedes Zimmer gleich groß ist. Zudem ist die gesamte Anlage autofrei. In jedem Stockwerk gibt es Kinderwagenabstellplätze sowie ein geräumiges Stiegenhaus, das den Kontakt mit Nachbarn ermöglichen soll. Der Waschraum befindet sich nicht wie lange Zeit üblich im finsteren Keller, sondern auf dem Dach. Zur Beobachtung der Kinder im Hof sind Küchenerker vorgesehen, die aus der Wohnküche einen Überblick bieten.

Besonderen Wert wurde auf eine umliegende Infrastruktur gelegt: Im Haus selbst befinden sich ein Kindergarten, eine Apotheke und eine Praxis für Allgemeinmedizin. Gleich nebenan gibt es einen Supermarkt sowie eine Straßenbahnstation. Heute orientieren sich viele geförderte Wohnbauprojekte in Wien an der Frauen-Werk-Stadt.

So etwa auch der neue Wiener Stadtteil Seestadt Aspern, der bis 2028 fertiggestellt werden und Platz für rund 20.000 Menschen bieten soll. Einkaufsmöglichkeiten liegen in kurzer Gehdistanz, die Wohnhäuser bieten großzügige Gemeinschafts- und Abstellräume, und breite, abgeflachte Gehsteige erleichtern die Fortbewegung – nur einige Beispiele, wie dort eine Stadt für alle geschaffen wird.

Mädchen wollen genauso Parks erobern

Auch Parks zeigen, wie unterschiedlich Männer und Frauen den öffentlichen Raum nutzen, sagt Eva Kail. Untersuchungen aus den 1990er-Jahren ergaben, dass sich viele Mädchen ab einem gewissen Alter aus Parks zurückzogen, weil sie dort keine ansprechenden Angebote gefunden haben.

1999 starteten daraufhin erste Umgestaltungen im Bruno-Kreisky-Park und im Einsiedlerpark: offener gestaltete Ballkäfige, neue Sportflächen, Hängematten sowie generell viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Für ein besseres Sicherheitsgefühl hat man hohe Büsche zurückgeschnitten, teils entfernt und Wege besser beleuchtet. Nach ähnlichen Prinzipien ging man bei zahlreichen Folgeprojekten vor.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

frauen würden auch keine verkehr anziehende autobahn und umweltkritischen tunnel bauen.

noch wäre eine späte einsicht zur lobau möglich…

ja genau am bsp Wien kann man sehen wenn Frauen da mit Planen sima und co haben wien zu einen 3 Weltland gemacht

Eineinhalb Zeilen und bei fast jedem dritten Wort einen schweren Fehler: Sie sind ganz sicher hoch qualifiziert, um zu beurteilen, was „sima und co“ leisten.