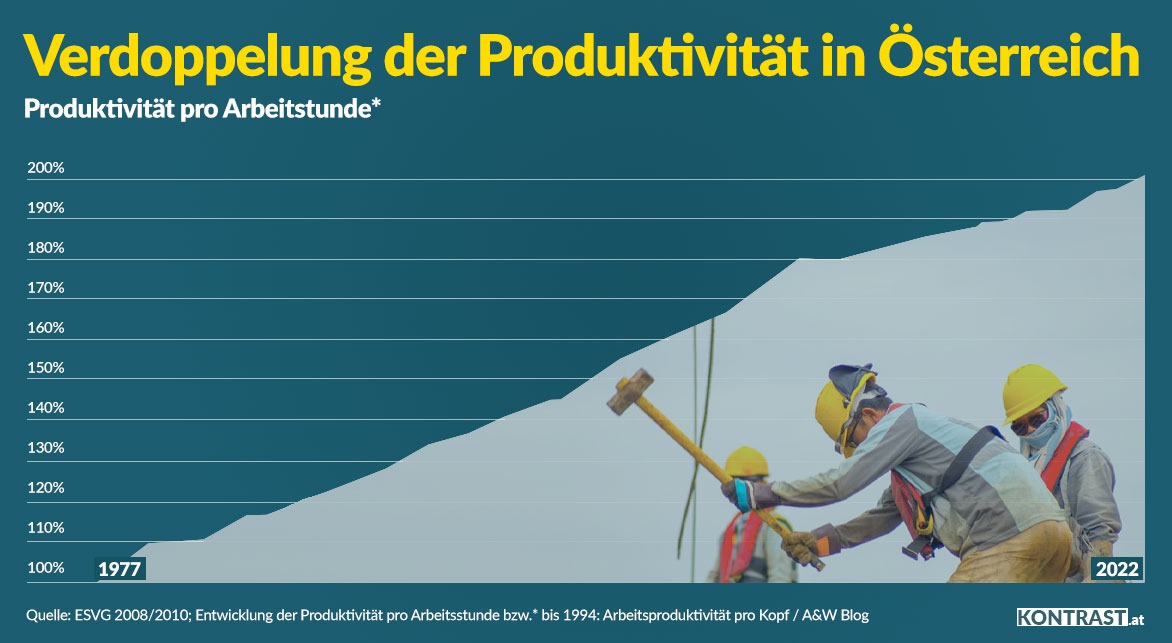

Die Produktivität in Österreich ist so hoch wie nie. In einer Stunde Arbeit werden heute mehr Reparaturen durchgeführt, mehr Menschen gepflegt und mehr Daten verarbeitet als jemals zuvor. Ein fernes Management stückelt die Arbeit, taktet sie auf die Minute genau und macht Vorschriften, mit denen viele Beschäftigte wenig anfangen können. Was macht das mit den Menschen und ihrer Lebensqualität? Leidet die Qualität der Arbeit darunter und gibt es einen Ausweg? Kontrast hat Antworten auf diese Fragen!

Irgendetwas läuft schief in Österreichs Arbeitswelt. Laut einer 2023 durchgeführten Umfrage unter Betriebsräten ist der Arbeitsdruck in den letzten zwei Jahren „geradezu explodiert“. Um damit klarzukommen halten sich drei Viertel aller Arbeitnehmer:nnen immer wieder auch mit Schmerzmitteln arbeitsfit. Der enorme Druck schlägt sich auch auf die Gesundheit: Im Jahr 2022 ist die Zahl der durchschnittlichen Krankenstandstage um mehr als ein Fünftel gestiegen.

Die Kehrseite der hohen Produktivität in Österreich

Der Trend hin zu immer mehr Arbeit in immer weniger Zeit begann nicht erst in den letzten zwei Jahren. Schon lange ist der berufliche Alltag in vielen Branchen bis auf die Minute getaktet. 15 Minuten hat eine mobile Pflegerin, um sich um einen Diabetes-Patienten zu kümmern. 30 Minuten darf ein Monteur brauchen, um einen Aufzug zu warten und eine Essenslieferantin, die 10 Minuten zu spät kommt, bekommt schlechte Bewertungen.

Wir suchen nach der Antwort, warum die Arbeitswelt so stressig sein muss und ob das einmal anders war. Wir haben Menschen getroffen, die ihren Beruf lieben und dennoch an den Anforderungen leiden – in der Pflege, dem Finanzwesen, dem Marketing und der Aufzugs-Montage. Alle sind sich einig: Der Zeitdruck führt dazu, dass sie ihren Beruf nicht mehr so machen können, wie sie das gerne würden.

Heute macht ein Monteur nicht mehr 8 Wartungen täglich, sondern 16

Foto: (c) thyssenkrupp Steel Europe

Die Suche beginnt im Cafe Groissböck in Wien Favoriten. Der Aufzugstechniker Ossi Rosenitz sitzt an einem Ecktisch und trinkt einen Verlängerten. In der Konditorei scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Krapfen und Mehlspeisen stapeln sich in einem Flair wie vor 30 Jahren – verspiegelt, vergoldet und freundlich. Alles erinnert an eine Zeit, aus der Rosenitz zu berichten weiß. Was sich seitdem geändert hat? “Der Kunde war König, jetzt ist er eher Mittel zum Zweck – und der Zweck ist der maximale Profit”, erzählt Rosenitz. Ossi, wie er sich selbst nennt, ist nicht auf den Mund gefallen. Er ist “goschert”, wie man in Wien sagt und legt sich auch gern mit dem Management an, wenn es nötig ist.

Diese Vorliebe hat er zu seinem Beruf gemacht: Er ist mittlerweile Betriebsrat bei ThyssenKrupp Elevators. Auf die Frage, was sich die Arbeiter:innen wünschen, bekommt man eine knappe Antwort: “Wertschätzung.” Das klingt kitschig, aber Rosenitz sagt es ehrlich. Er und seine Kolleg:innen sind Profis, sie können schon an den Geräuschen eines Lifts erkennen, wo der Fehler liegen könnte. Doch das Management scheint von der Arbeit „am Feld“, wie Rosenitz die Instandhaltung der Aufzüge nennt, wenig zu verstehen. Sie sehen Zahlen und ohne Ende Optimierungsbedarf.

.

“Das Management hat einfach die Zeit verkürzt, die eine Aufzugswartung dauern darf. Heute macht ein Monteur in 8 Stunden nicht mehr 8 Wartungen, sondern 16. Das geht sich kaum aus. Die haben ja keine Ahnung”, sagt Rosenitz.

Die Taktung, die Verdichtung der Arbeit, dass keine Zeit mehr für einen Scherz mit den Kund:innen ist, das macht Rosenitz und seinen Kolleg:innen zu schaffen – und schadet auch der Beziehung zu den Kund:innen, die immer unpersönlicher wird.

Doch es ist nicht nur die Pflege von Aufzügen, bei der gespart und beschleunigt wird. Der Zeitdruck trifft auch die Pflege von Menschen. In manchen Bundesländern sind Tätigkeiten in der mobilen Pflege bis auf die Minute genau festgelegt. 15 Minuten stehen für den Besuch bei Patient:innen mit Diabetes zur Verfügung, die eine Spritze brauchen. Einmal in der Woche darf ein Patient ein Vollbad nehmen. 11 Minuten hat die Pflegerin dafür – 11 Minuten, um einen alten Menschen in die Wanne zu heben, seine Haare zu waschen, ihn wieder rauszuheben und abzutrocknen. Zeit, um das warme Wasser zu genießen, bleibt da keine mehr.

“Ich denke da an meinen Vater. Der hatte 100 Kilo und hat sehr gerne gebadet. Das wäre sich mit ihm nie ausgegangen”, erzählt Eva Scherz, die Chefverhandlerin der Gewerkschaft für die Kollektivverträge der Pflege- und Sozialberufe.

Pflegen im Akkord: 11 Minuten für ein Vollbad

Eine Pflegeassistentin in der mobilen Pflege hat ein Einstiegsgehalt von 2.100 Euro brutto. Die meisten arbeiten aber nur 25 Stunden und kommen nicht einmal auf 1.300 Euro netto im Monat. Den Beruf macht man nicht des Geldes wegen. Pfleger oder Pflegerin wird, wer gerne für Menschen da ist, wer ihnen helfen will, wenn sie nicht mehr alleine für sich sorgen können.

“Die Pfleger:innen leiden enorm unter dem Zeitdruck, sie wollen mehr auf die Menschen eingehen, als sie dürfen. Die machen den Beruf ja, weil ihnen der Kontakt zum Menschen wichtig ist”, erzählt Scherz.

Natürlich merken die Pfleger:innen, wie schlecht die knappe Zeit für ihre Klienten ist. Für viele ältere Menschen sind sie der einzige Kontakt zur Außenwelt. Sie gut zu pflegen und zu betreuen, heißt mehr als Menschen möglichst effizient zu waschen und Essen bereit zu stellen. Ein Viertel der Pfleger:innen leidet laut einer Sora-Studie von 2020 sehr unter dem Zeitdruck in der Pflege. Auch eine Umfrage von 2023 zeigt, dass immer mehr Aufgaben in der gleichen Zeit erfüllt werden müssen. Früher habe es oft keine zeitlichen Vorgaben gegeben, erzählt Scherz. “Eine Pflegerin war so lange bei ihren Patient:innen, wie sie von ihnen gebraucht wurde.”

Da hatte man auch manchmal Zeit, gemeinsam alte Fotos anzuschauen oder Karten zu spielen. “Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen”, sagt Scherz.

Alles wird auf Effizienz getrimmt

“Bezifferte Welt” nennt das der Soziologe Colin Crouch, wenn die Arbeit so überwacht wird, dass jede Leistung messbar und vergleichbar sein muss. Zeit- und Mengenvorgaben bei Kund:innenkontakten, Vertragsabschlüssen oder Aufzugswartungen. Grundsätzlich ist nichts schlecht daran, die Leistung zu messen, aber die Frage ist: Wer legt die Leistungsparameter fest? Letztlich sind es weder die Beschäftigten, noch die Kund:innen, sondern die Aktionär:innen und das Management. Es geht ausschließlich um Profite, Dividenden und Aktienkurse – nicht um die Qualität der Leistung oder die Beziehung zwischen Arbeiter:innen, Angestellten und Kund:innen.

Eine Auswertung der Statistik-Austria-Erhebung zu Arbeitsorganisation für das Jahr 2019 zeigt, dass 40,5 Prozent der Beschäftigten regelmäßig unter Zeitdruck stehen – jeder zehnte (12,6 Prozent) sogar „immer“. Laut einer Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt es 2023 bei jeder zweiten Beschäftigten „oft oder sehr oft“ Zeitdruck in der Arbeit. Dass die Tendenz steigt, zeigen auch Studien der Arbeiterkammer Oberösterreich: Waren 2013 14,5 % der Beschäftigten stark bzw. eher stark durch Zeitdruck belastet, war es 2022 bereits ein Drittel der Arbeitnehmer:innen. Auch die Belastung durch ständigen Arbeitsdruck hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt. Der Philosoph Robert Pfaller sieht eine Arbeitswelt kritisch, die maximal auf Effizienz getrimmt ist:

“Nicht weil die Leute faul sind oder nicht arbeiten wollen. Nein, sie leiden, weil sie bei all der Hetzerei ihre Arbeit nicht mehr so machen können, wie sie gemacht gehört,” sagt er im Interview.

Permanent wird optimiert und umstrukturiert

“Unilever ist ein guter Arbeitgeber, aber bei uns wird permanent versucht zu optimieren und umzustrukturieren, auch wenn die Umsätze stimmen”, sagt Roswitha Wiesinger vom Konsumgüterkonzern Unilever. “Wenn man gut geliefert hat und die Zahlen gut sind, heißt das nicht, dass es gut genug war. So entsteht eine Stimmung der ständigen Bedrohung, vor der Übernahme an der Börse, vor Stellenabbau und so weiter”.

Trotz guter Ergebnisse schrumpft in Wiesingers Betrieb das Personal jährlich. Die Arbeit bleibt aber gleich. Weltweit hat Unilever in den letzten 10 Jahren seine Mitarbeiter:innen um rund 46.000 Personen reduziert. Die Umsätze sind um 9,8 Milliarden Euro gestiegen. Die österreichische Niederlassung ist nur ein kleines Rädchen im Gesamtkonzern, der alleine letztes Jahr 51,9 Milliarden Umsatz machte. Von der Zentrale werden Vorgaben gemacht, damit die Wachstumsziele erreicht werden. Die Vorgaben setzen Menschen, die die meisten Mitarbeiter:innen nie zu sehen bekommen – trotzdem bestimmen sie über 8 Stunden ihres Tages bis ins kleinste Detail.

Fragt man Roswitha Wiesinger danach, was sie von Arbeitszeitverkürzung hält, ist sie grundsätzlich dafür, erklärt aber gleich:

“Es wäre alleine schon eine massive Arbeitszeitverkürzung, wenn es bei uns keine Überstunden mehr geben würde.”

Gegen zu viel Arbeit helfen auch keine „Resilienztrainings“

Bei Unilever werden immer wieder “Resilienztrainings” für Mitarbeiter:innen angeboten, die unter dem steigenden Arbeitsdruck und der permanenten Umstrukturierung leiden. Ein Coaching, um besser mit den Effizienzanforderungen umgehen zu lernen. “Das wird gut angenommen und kann aus meiner Sicht auch helfen, die nötige Distanz zu wahren”, sagt Wiesinger. “Aber gegen zu viel Arbeit hilft das nicht”.

Die Kontrast-Anfrage zu den Resilienztrainings wollte Unilever nicht beantworten: “Leider müssen wir Ihnen eine Beantwortung Ihrer Fragen aus Kapazitätsgründen absagen” – die Personalknappheit scheint auch die Presseabteilung von Unilever zu treffen.

Immer mehr wollen über ihre Arbeitszeit selbst bestimmen

Foto: (c) Erste Bank / Christian Wind

Wer viel mehr Arbeit in weniger Zeit unterbringen muss, will zumindest selbst entscheiden, wann genau er diese Arbeit erledigt. Das hat die Betriebsrätin der Erste Bank, Ilse Fetik beobachtet.

Der massive Druck und das hohe Arbeitspensum machen die Arbeit sehr fremdbestimmt. Um das auszugleichen, flüchten viele in die individuelle Arbeitszeitverkürzung – etwa ins Sabbatical, in die Pflegekarenz oder in die Teilzeit. Die Erste Bank bietet ihren Mitarbeiter:innen viele flexible Arbeitszeitmodelle, die auch gerne in Anspruch genommen werden, erzählt Fetik. Darunter auch ein Rechtsanspruch auf die 4-Tage Woche. Über 30 Prozent der Erste Bank-MitarbeiterInnen sind in Teilzeit, Tendenz steigend. Allerdings sind all diese Modelle mit Gehaltseinbußen verbunden. Manche können ihre Gehälter während des Jahres reduzieren und sich damit selbst längere Pausen ermöglichen. Fetik wünscht sich “natürlich” eine generelle Arbeitszeitverkürzung anstelle von individuellen Lösungen. Aber solange das nicht kommt, muss sie als Betriebsrätin durch flexible Modelle mehr Auszeiten ermöglichen.

"Immer weniger Leute haben immer mehr Arbeit" - Ilse Fetik

Diese Auszeiten sind dringend nötig, denn obwohl die Anzahl der Kund:innen bei der Ersten Bank ebenso gestiegen ist wie der Umsatz, sind die Mitarbeiter:innen immer weniger geworden.”Das ist ganz einfach: Immer weniger Leute haben immer mehr Arbeit”, sagt Fetik. Das bestätigt auch ein Blick in die Bilanzen des Konzerns: 2013 baute das Management 3.711 Stellen ab, zwischen 2018 und 2023 nochmal 1.674. Der Gewinn ist in dieser Zeit von 61 Millionen Euro 2013 auf fast drei Milliarden Euro 2023 gestiegen. Das ist das 49-fache. Gerade in den letzten Jahren sind die Gewinne in der Bankenbranche explodiert.

Ossi Rosenitz, Eva Scherz, Roswitha Wiesinger und Ilse Fetik teilen sehr ähnliche Erlebnisse. Sie arbeiten in beispielhaften Betrieben für ihre Branche. Im Vergleich zu anderen Firmen sind die Arbeitsverhältnisse bei ihnen gar nicht schlecht. Doch wie in allen anderen Firmen drückt das Management auf das Arbeitstempo.

Nicht die Qualität für Kund:innen und Beschäftigte sind entscheidend dafür, wie die Arbeitszeit eingesetzt wird, sondern Zielvorgaben bei Personalkosten und Umsatz. Bei Konzernen stehen hohe Dividenden und Aktienkurse im Vordergrund, in Sozialeinrichtungen die Kosten.

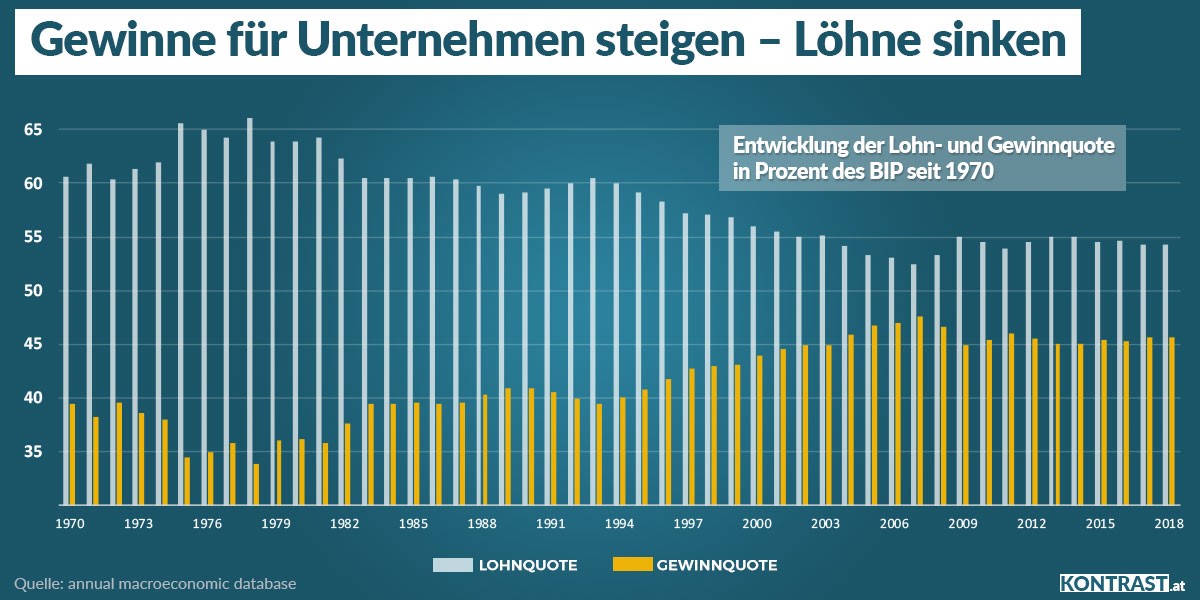

Die Kostenreduktionen im Sozialbereich resultieren aber auch daraus, dass die Einnahmen aus Unternehmens- und Vermögenssteuern in den letzten 30 Jahren deutlich gesunken sind. Lag der Satz für die Steuer auf Unternehmensgewinne Ende der 80er Jahre in Österreich noch bei 55 Prozent, hat man ihn mittlerweile auf 23 Prozent zusammengestaucht. Für den langjährigen Unternehmensberater und Gründer von Respekt.net, Martin Winkler, richtet diese Übermacht der Konzern-Interessen großen Schaden an: Seit Mitte der 1970er-Jahre steigen zwar die Gewinne der Unternehmen, aber der Anteil der Löhne am Volkseinkommen wird immer kleiner – auch weil immer weniger Menschen immer mehr Arbeit erledigen müssen. Dazu sinken die Unternehmenssteuern, was weniger Geld für den Sozialstaat bedeutet. „Das Stück vom Kuchen, das den Beschäftigten bleibt, wird also immer kleiner“, sagt Winkler.

Menschliche Grenzen stehen dem Optimierungsdruck im Weg

Das ThyssenKrupp Werk in Gratkorn in der Steiermark schloss 2008. Dort wurden die Aufzüge gebaut, die Rosenitz und seine Kolleg:innen montierten. Der Grund für die Schließung: Früher wurde die Aufzugswartung, Montage und Herstellung in Österreich gemeinsam bilanziert. Es war insgesamt ein profitables Geschäft. Doch die Zentrale setzte sich höhere Ziele, trennte die Produktion von der Montage und Wartung. Am Papier war das Werk plötzlich nicht mehr gewinnbringend, 450 Mitarbeiter:innen verloren ihren Arbeitsplatz. ThyssenKrupp Elevators kümmerte sich in Österreich fortan nur noch um die Montage und Instandhaltung – auch hier wurden die Gewinnziele erhöht und auch das Arbeitstempo von Rosenitz und seinen Kolleg:innen. Solche Entscheidungen werden heute kaum noch hinterfragt.

ThyssenKrupp ist die Nummer 4 am Weltmarkt bei Aufzügen – der globale Umsatz lag 2023 bei 59,6 Milliarden Euro. Doch es reicht nicht gewinnbringend zu arbeiten – man muss gewinnbringender arbeiten als anderswo. Alles muss schneller und effizienter passieren, persönliche Beziehungen und menschliche Grenzen stehen dabei im Weg. Der ständige Optimierungsdruck hat sich mittlerweile auch abseits der börsennotierten Konzerne durchgesetzt. Selbst der österreichische Sozialstaat blieb nicht verschont. Während die einen das Geld aus Gewinnen und Dividenden horten, bleiben einer Pflegerin mit 1.300 Euro netto im Monat nur 11 Minuten Zeit, um einen Patient:innen zu baden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 3. August 2021 veröffentlicht und am 4. April 2024 aktualisiert.