Viele der Seeufer in Österreich sind für die Allgemeinheit unzugänglich, denn: Es sind Privatgrundstücke der Reichen und Superreichen. Am Wörthersee gehören 82 Prozent des Ufers Privaten, am Ossiacher See und am Attersee 76 Prozent. Sich an heißen Sommertagen abzukühlen, ist vielerorts schwer möglich. Doch es geht auch anders: Die Stadt Wien machte 25.000 m² Grünfläche an der Alten Donau zum Erholungsgebiet. Auch Kärnten verankerte den Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, See und Flüssen in der Landesverfassung und eröffnete kürzlich ein paar neue Seezugänge.

@kontrast.atAn heißen Sommertagen ist für viele Menschen ein Platz zum Baden und Abkühlen besonders wichtig. Obwohl Österreich mit 25.000 stehenden Gewässern tatsächlich ein Land der Seen ist, ist die Mehrheit der Seeufer hierzulande in Privatbesitz. Am Wörthersee sind es beispielsweise nur 9 Prozent, die öffentlich zugänglich sind. Das muss aber nicht sein: In Wien ist fast das gesamte Donauufer samt Donauinsel für alle da. Auch in Schweden und Kroatien sind privatisierte Strandabschnitte unüblich oder gleich ganz verboten. Mehr dazu kannst du hier lesen: https://kontrast.at/freier-seezugang-oesterreich/ #schwimmen #sommer #sonne #wörthersee #donau #donauinsel #österreich #see #seezugang #attersee♬ original sound – Kontrast

70 Seen in Österreich sind wichtige Erholungsgebiete

Immer mehr Menschen machen Urlaub daheim, weil sie sich eine Reise nicht mehr leisten können. Gleichzeitig steigen die Sommertemperaturen von Jahr zu Jahr. Umso wichtiger ist, dass alle Menschen Zugang zu Abkühlung und Erholung an Österreichs Seen haben. Gut, dass Österreich das Land der Seen ist – 25.000 stehende Gewässer gibt es hierzulande. 70 davon sind Seen. Das Problem ist nur: Sie sind nicht alle frei zugänglich. Das österreichische Wasserrechtsgesetz regelt zwar die Benutzung öffentlicher Gewässer – und erlaubt eine unbeschränkte Nutzungsfreiheit – jedoch regelt es nicht den Zugang zu diesen Gewässern. Freie Seezugänge werden immer seltener. Die Seeufer Österreichs sind häufig mit Villen, Hotels und Zweitwohnsitzen zugebaut und erlauben nur den Besitzer:innen und zahlenden Gästen den Zutritt zum Wasser.

82 Prozent des Wörthersee-Ufers sind in Privatbesitz

Ein Extrem-Beispiel für das Verscherbeln von Seeufern ist der Kärntner Wörthersee. Obwohl vor Kurzem ein neuer, rund 550 Quadratmeter großer Seezugang am Wörthersee vom Land Kärnten und den Österreichischen Bundesforsten eröffnet wurde, bleibt die Zahl an öffentlich zugänglichen Ufern sehr gering: Nur etwa 9 % sind für die Allgemeinheit zugänglich, 82 % der Seeufer sind in Privatbesitz. Der Rest ist wegen der Geografie des Sees nicht zugängig. Die Situation am Wörthersee hat die slowenische Mitte-Links-Opposition 2021 dazu verwendet, um in einem Referendum vor dem Verkauf slowenischer Seeufer und Küsten an private Investoren zu warnen. Mit Erfolg: 86% der Slowenen:innen stimmten gegen die Novelle des Wassergesetzes, die eine Ufer-Privatisierung bedeuten würde. Das Gesetz kam nicht.

„Zu viele Milliardäre bei uns! Manche drohen schon, wenn man dem Grundstück mit dem Boot auch nur zu nahe kommt“, sagt ein Klagenfurter zu den privaten Seeufern.

Doch der Wörthersee ist kein Einzelfall. Ähnlich gestaltet sich das Bild am Attersee in Oberösterreich und am Ossiacher See in Kärnten. Dort sind jeweils 76 Prozent des Seeufers in Privatbesitz. Am Attersee sind 13 Prozent öffentlich zugänglich, am Ossiacher See sogar nur 7 Prozent.

Öffentlich zugänglich heißt aber noch nicht gratis zugänglich. Ein großer Teil der öffentlichen Seeufer wird von Strandbädern eingenommen, die fast immer Eintritt für die sommerliche Abkühlung verlangen.

Öffentliche Seen – aber privatisierte Ufer

Die meisten großen Seen in Österreich sind über die Bundesforste, Gemeinden und Länder in öffentlicher Hand. Allein den Bundesforsten gehören 11 jener 26 Seen, die größer als 100 Hektar sind, darunter der Attersee, der Traunsee und der Wörthersee.

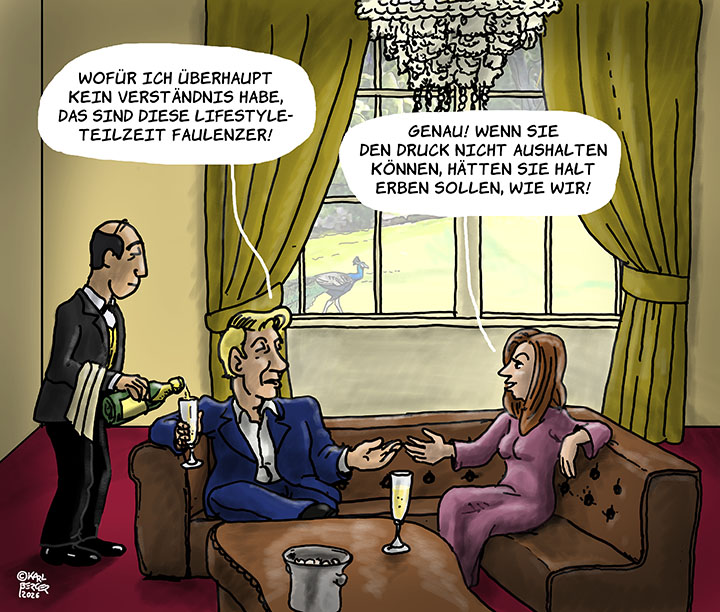

In Privatbesitz sind hingegen größtenteils der Neusiedlersee im Burgendland (Familie Esterházy), der Faaker See in Kärnten (Familien Bucher und Catasta), der Keutschacher See in Kärnten (Gundula Meßner) sowie der Irrsee in Oberösterreich (Streubesitz verschiedener Miteigentümer über den Sportanglerbund Vöcklabruck). Auch der Mondsee in Oberösterreich ist in Familienbesitz. 2024 übergab die Eigentümerin Nicoletta Waechter den See an ihre Tochter Anna Mathyl. Diese kündigte 2025 an, alle bestehenden Miet- und Pachtverträge am Mondsee kündigen zu wollen. In einem Rundschreiben erklärt sie: „Private oder kommerzielle Nutzungen des Mondsees, für die keine ausdrückliche gesetzliche oder schriftliche Erlaubnis von mir als See-Eigentümerin vorliegt, sind untersagt.“ Betroffen sind vor allem Pächter von Bojen, Stegen und Hütten, weil diese am Grund befestigt sind, der – anders als das Gewässer und anliegende Seegrundstücke – Mathyl gehört.

10 Prozent vom Wolfgangsee in Salzburg gehören der Großgrundbesitzer Erhard Scheidt, der auch den Schwarzensee sein Eigen nennt. Dass es sich bei den meist ererbten See-Juwelen um große Vermögenssummen handelt, zeigt das kolportierte Inserat zum Verkauf vom Keutschacher See 2019. 30 Millionen soll der Kaufpreis sein, eine öffentliche Beteiligung wurde nicht ausgeschlossen.

Doch selbst wenn die Seen im öffentlichen Besitz sind, heißt das nicht gleich Zugänglichkeit. Ein kompliziertes Netzwerk aus Pacht- und Nutzungsverträgen erschwert den Zugang. Die Ufergrundstücke sind dabei oft in Privatbesitz oder aber privat gepachtet.

Die Zunahme an Zugangsbeschränkungen an Seezugängen hänge auch damit zusammen, dass die Bundesforste zunehmend unter einem Vermarktungs- und Kommerzialisierungsdruck stehen, meint die Soziologin und Raumplanerin Gerlind Weber im Gespräch mit Kontrast:

„Die Österreichischen Bundesforste sind heute eine Aktiengesellschaft. Das merkt man auch. Sie sind seit langem damit beschäftigt, ihren Grund und Boden stark zu kommerzialisieren. Ich selbst komme vom Mondsee. Der Mondsee ist in Privatbesitz, aber viele Anrainergrundstücke gehören den Bundesforsten. Wir haben als Kinder dort noch wild gebadet. Dort schwimmen zu gehen war unser größtes Glück. Da konnte man sich einfach frei niederlassen. Diese Grundstücke wurden dann teilweise parzelliert und verpachtet. Jetzt steht überall das Schild Privat!, Privat!, Privat! Nur ein kleiner Abschnitt ist noch für die Allgemeinheit zugänglich. Da staut sich natürlich alles, während die abgezäunten Pachtgrundstücke über weite Strecken ungenützt sind.“

Nur 8 Prozent des Mondsees sind öffentlich zugänglich – im Gegensatz zu 54 Prozent privater Zugang und 38 Prozent natürlicher Barrieren.

Sogar am Vorzeige-Beispiel Bodensee kämpft man um freien Seezugang

Österreichs Seen müssen aber nicht denen vorbehalten sein, die sich das Haus am See oder den Urlaub im See-Hotel leisten können. Ein Positiv-Beispiel ist der Bodensee. Neben einem strengen Naturschutzgesetz, das Verbauung oft verhindert, steht im Vorarlberger Straßengesetz geschrieben:

„Ein 10 m breiter Streifen am Ufer des Bodensees, ausgenommen Bauwerke, darf von Fußgängern auch ohne Einverständnis des Grundeigentümers jederzeit betreten werden. Im Bereich dieses Streifens ist es untersagt, den freien Zugang zum Bodensee durch Errichtung von Zäunen oder sonstigen Maßnahmen zu versperren oder zu behindern“.

Theoretisch darf sich also jeder und jede frei dort bewegen. Doch eine Studie des Instituts für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung zeigt, dass in der Praxis der Zugang u.a. aufgrund von Yachthäfen, Freibädern und privater Nutzungen für die Allgemeinheit eingeschränkt ist.

Der Bodensee ist nur dann wirklich attraktiv, wenn er den Bürger:innen und Einwohner:innen dieses Lebensraumes auch zur Verfügung steht und nicht nur wenigen, definierten und bevorzugten Gruppen oder Einzelnen wie besonderen Interessengruppen, sozialen Eliten oder Vermögenden, erklären die Autoren in der Studie.

Es geht auch anders: Wien machte 63 Kilometer Donau-Ufer zugänglich

Die Stadt Wien probiert einen anderen Weg und will der Bevölkerung Abkühlung ermöglichen. An der Donau sind insgesamt 63 Kilometer Uferfläche gratis zugänglich. Private Wasserzugänge gibt es in Wien praktisch nicht.

Während andere Bundesländer Ufer- und Seezugänge sperren und privatisieren, geht die Stadt den umgekehrten Weg und vergrößert sogar die freien Zugänge. Bereits 2015 wurde der „Arbeiter:innenstrand“ an der Oberen Alten Donau eröffnet und 2016 die Strombucht am Dampfschiffhaufen. Seit 2021 gibt es darüber hinaus zwei neue Liegewiesen direkt am linken Ufer der Oberen Alten Donau. Die 5.000 m2 große Grünfläche wurde geebnet, mit Obstbäumen bepflanzt und ist für alle Wiener:innen kostenlos nutzbar. In den nächsten Jahren kommen dort 20.000 m2 weitere Flächen hinzu. Das gesamte Gebiet war bis 2020 verpachtet, dann hat die Stadt die Verträge nicht verlängert – da öffentliches Interesse an den Flächen besteht.

„Uns ist der kostenlose Wasserzugang für alle ein zentrales Anliegen, anders als in vielen Bundesländern privatisieren wir keine Uferzonen, sondern öffnen sie und bieten damit kostenloses Urlaubsfeeling in der Millionenstadt“, so die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Kärnten schreibt freien Seezugang in die Landesverfassung

Um gegen die zunehmende Bebauung und Privatisierung von Seeufern vorzugehen, hat das Land Kärnten den Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, See und Flüssen in der Kärntner Landesverfassung verankert:

„Der Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen Naturschönheiten ist – unter Achtung des Eigentumsrechts – zu sichern“, ist seit 2022 dort zu lesen.

Um den Zugang zu Badeseen nach und nach sicherzustellen, wurde außerdem das Gesetz der Kärntner Beteiligungsverwaltung geändert: Diese hat Seegrundstücke „nach Tunlichkeit so zu nutzen, dass der Zugang der Allgemeinheit zum See gesichert wird.“ Darüber hinaus werden die Einnahmen aus der Motorbootabgabe künftig zweckgewidmet für den Ankauf und die Attraktivierung von Seegrund verwendet. Im Jahr 2021 lagen die Einnahmen der Motorbootabgabe bei 2,3 Millionen Euro – mittlerweile bei 8,2 Millionen Euro. Davon wurden bis jetzt 320.000 Euro für die Erweiterung öffentlicher Seezugänge finanziert.

Abgesehen vom Wörthersee entstehen an anderen Kärntner Seen einige neue Seezugänge. Der Millstättersee ist ein gutes Beispiel dafür: Am Klauberpark oder am Südufer gibt es zahlreiche Badeplätze, wo man sich im Sommer abkühlen kann. Erst kürzlich wurde außerdem am Hörzendorfer See in Kärnten ein neuer Seezugang eröffnet. Insgesamt gibt es bundesweit 30 öffentliche Seezugänge.

Es geht nicht nur um Freizeitvergnügen, sondern auch um Gesundheit

In skandinavischen Ländern oder der Schweiz gibt es ein „Jedermannsrecht“, das es Menschen, unabhängig von Besitzverhältnissen, erlaubt, Grund und Boden der Natur zur Erholung zu nutzen. In Österreich sind es meist Grundeigentümer:innen, die bestimmen, wer welche Fläche betreten und nutzen darf. Das schränkt die Bewegungsfreiheit stark ein – finden auch die Jurist:innen und Autor:innen der Studie „Recht auf Natur„, die im Auftrag der Arbeiterkammern, der Naturfreunde und des Alpenvereins durchgeführt wurde. Die Autor:innen haben die verschiedenen Rechtsebenen in Österreich untersucht und kommen mitunter zu dem Schluss, dass „die österreichische Rechtslage im Verfassungsrecht (…) äußerst restriktiv ist, wenn es um die Möglichkeit der Naturnutzung für Erholungs- und Freizeitaktivitäten geht.“

Dabei geht es gar nicht nur um Freizeitvergnügen. Ein freier Zugang zur Natur – ob Wälder, Wiesen oder Seen – ist auch eine Frage der Bevölkerungsgesundheit und damit auch eine volkswirtschaftliche.

Regierung will freien Seezugang ausbauen

Das Beispiel Wien zeigt, dass ein freier Seezugang kein Ding der Unmöglichkeit ist. Die Politik muss dafür aber die Bedürfnisse der Bevölkerung über die der Reichen und Superreichen stellen. Unsere Seen sind Teil der österreichischen Naturlandschaft – genauso wie unsere Berge und Flüsse. Keiner hat ein Vorrecht darauf, weil keiner sie selbst gebaut hat.

Ein Schritt zur Öffnung der Seeufer wäre, das Recht auf freien Seezugang in die Verfassung zu schreiben. Aufbauend darauf, können dann für die verschiedenen Seen in Österreich jeweils passende Lösungen gefunden werden, um der Bevölkerung den Zugang zum Wasser zu garantieren. Man könnte Uferstreifen frei halten oder Gemeinden, Länder und Bund könnten See-Grundstücke zurückkaufen und den Zugang öffnen. Darüber hinaus sollen Länder und Gemeinden ein Vorkaufsrecht bekommen, wenn es um Ufergrundstücke geht. Sind sie bereits im öffentlichen Eigentum, sollen sie nicht mehr verkauft werden dürfen und nur verpachtet werden, wenn der freie Zugang garantiert ist. Selbiges soll auch für die Bundesforste gelten.

Im jetzigen Regierungsprogramm ist vorgesehen, den Seezugang öffentlich zugänglicher zu machen, sodass die österreichischen Seen einer breiten Bevölkerungsschicht als Erholungsgebiet nutzen – und nicht nur einigen wenigen Wohlhabenden.

Dieser Artikel erschien am 14. Juli 2021, wurde am 23. Juli 2025 aktualisiert und aufgrund der Aktualität neu veröffentlicht.

Was Wien macht ist zwar nett, gleichzeitig verbauen wir uns damit eine potentielle Chance.

–

Es würde sicher gut tun einen Strandbad für den Tourismus an der neuen Donau (Donauinsel) zu errichten, und damit die Touristen in Wien anzusprechen. Schließlich wollen diese auch eine gewissen Luxus, ebenso wie Bademeister, Möglichkeiten zum Duschen, etc…

–

Das betrifft dann auch Wiener*innen die einem geschlossenen Strandbad den Vorzug geben, samt Möglichkeiten des Duschen, etc… Wildbaden im ungeschützten Bereich ohne jegliche Infrastruktur ist für sehr viele ein NoGo…

–

Dahingehend ist die Politik auch Konfus, die keine Problem hatte eine riesige Hundeauslaufzone an der Donauinsel zu erreichten, die ebenso ein Sperrgebiet ist, wer geht schon in einer Hundezone baden?

–

Ich hoffe das es da bald zu einem Umdenken kommt in Wien, die Neue Donau steht nichts nach gegen die Badeseen in Kärnten und Oberösterreich, nur das das Potential das die Donauinsel hat, ungenutzt bleibt.

–

Da hat allerdings auch die Hotelier selbst erhebliche Mitverantwortung, die jammern zwar landauf, landab um die Öffnungszeiten, beim Thema Donauinsel verhalten sie sich wie die 3 Affen….

–

Die Infrastruktur betreffend, die Donauinsel ist 21,1 Kilometer lang, fast durchgehend asphaltierte Wege, da so etwas wie eine Liliputbahn zu realisieren sicher kein Aufwand, mit entsprechendem Mehrwert. (In Vorarlberg macht man extra Urlaub für die Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung wobei auch in Vorarlberg die Politik diese Bahn immer mehr zertrümmert, statt das Potential zu erhalten und Auszubauen..)

Wasserflächen und Naturschutzgebite gehören der Allgemeinheit. Private Seezugänge sind entweder vom Erbadel oder vom Tafelsilberverkauf korupter Regierugen zustande gkommen . Das gehört bereinigt . Zugang für die Allgemeinheit auf allen Seen .. Entsprechende Enteignungen sind zu vollziehen .

Hallo ich bin Pius der Hund

Das Anliegen des freien Seezuganges ist sehr verständlich und berechtigt. Doch es rüttelt am Grundrecht auf freies Eigentum. Fast alle Seeufer gehören Privatleuten, die sie wirtschaftlich oder persönlich nutzen wollen. Die Änderung, dass Seeufer öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, wäre wünschenswert, doch ein schwerer Eingriff in die Gesetzeslage.

Als ungelöstes Problem bliebe dann noch jenes der Verschmutzung: Die Nutzer freier Zugänge lassen bekanntich viel Dreck liegen und scheren sich nicht darum. Wer soll diesen wegräumen?

Es würde schon genügen unklare Verhältnisse aufzuklären.

„Der seinerzeitige Oberförster hat mit meinem Urgroßvater eine mündliche Vereinbarung getroffen…….z.B.“.

Weiters, wo hinterlassen die „Privaten Besitzer“ ihre regelmäßigen „Bedürfnisse“? Im See!!

An den wenigen frei zugänglichen Stellen am Attersee sind Mistkübel und WC Anlagen vorhanden.

Man schaue einmal über die hohen Sichtschutzzäune der Privaten !

Am Wörtersee müssen eben Infrastrukturprojekte für die Tourismus Betriebe ohne Seezugang geschaffen werden, d,h. öffentliche Badestrände im Allgemeininteresse an vielen Stellen. Die Verfahren zu den Ablösen werden Jahre dauern, daher sollte man rasch damit beginnen.