Den größten Beitrag zu organisierter Kriminalität und Korruption im Jahr 2016 hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro geleistet, wenn es nach dem „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) geht. Maduro sei noch korrupter als Baschar al-Assad und die Terror-Miliz ISIS. Im gleichen Jahr bekam der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis verliehen. Hat sich Venezuela in den letzten Jahren tatsächlich in das lateinamerikanische Nordkorea verwandelt, dessen positiver Gegenpol Kolumbien ist?

Dass Maduro zum größten Förderer von Korruption und organisierter Kriminalität ernannt wird, während Santos den Friedensnobelpreis erhält, illustriert die internationale Wahrnehmung der beiden Länder gut. Während Venezuela als menschenverachtende Diktatur charakterisiert wird, die durch Bösartigkeit und Skurrilität auffällt, gebe es in Kolumbien eine für lateinamerikanische Verhältnisse funktionierende Demokratie, die sich auf einem positiven Weg befindet. So die Darstellung. Doch diese Betrachtung wird der Realität nicht wirklich gerecht.

Wirtschaftskrise und Versorgungsengpässe

Venezuela befindet sich spätestens seit dem Verfall der internationalen Ölpreise in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Gründe dafür werden oft und selbst in seriösen Medien auf eine vermeintliche Kopie des kubanischen Staatssozialismus-Modells zurückgeführt. Hier trügt jedoch der Eindruck. Trotz der sozialistischen Rhetorik der venezolanischen Führung, kam Venezuelas Wirtschaft nie in die Näher einer Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild – das wurde auch nie angedacht.

Die wirtschaftlichen Probleme des südamerikanischen Landes sind historisch gewachsen und somit auch tiefgreifender. Venezuela ist einer der ältesten Petro-Staaten der Erde. Seit dem frühen 20. Jahrhundert prägt die Erdölindustrie das südamerikanische Land. Während Venezuela ohne die Einnahmen aus der Ölindustrie im 19. Jahrhundert zu den ärmsten Staaten der Region gehörte, konnten innerhalb weniger Jahre mit Ölexporten die „Große Depression“ der 1930er Jahre bewältigt und bis 1936 alle Auslandsschulden vollständig zurückgezahlt werden. In den späten 1950er Jahren etablierte sich in Venezuela ein demokratisches System, welches primär durch die Ölrendite stabilisiert wurde. In Zeiten von hohen Ölpreisen ist das ohne große Probleme möglich, doch durch Schwankungen am internationalen Markt, wird dieses Staatsmodell spürbar prekär.

Während andere Petro-Staaten für Zeiten mit niedrigen Ölpreisen Vorsorgen und Rücklagen bildeten, wurden in Venezuela solche Stabilitätsmechanismen nie konsequent verfolgt. Dieses Versäumnis wird u.a. darauf zurückgeführt, dass Venezuela im Gegensatz zu den meisten anderen Petro-Staaten eine Demokratie ist und somit direkter Ausgabendruck entsteht. Bei Wahlen wird von allen politischen Akteuren regelmäßig eine breite Verteilung der Ölrenditen versprochen, die das Budget langfristig beeinträchtigt.

Ausnahme Norwegen

Eine Ausnahme bei den Petro-Staaten bildet hier Norwegen. Norwegen baute in den letzten Jahrzehnten den größten Staatsfonds auf, der aus den Erlösen des Erdölgeschäfts gespeist wurde. Im Unterschied zu Venezuela begann Norwegen aber auch erst in den 1970er Jahren mit dem Ausbau der Ölindustrie. Zu diesem Zeitpunkt war Norwegen schon eine gefestigte Demokratie mit diversifizierter Wirtschaft und etabliertem Steuersystem.

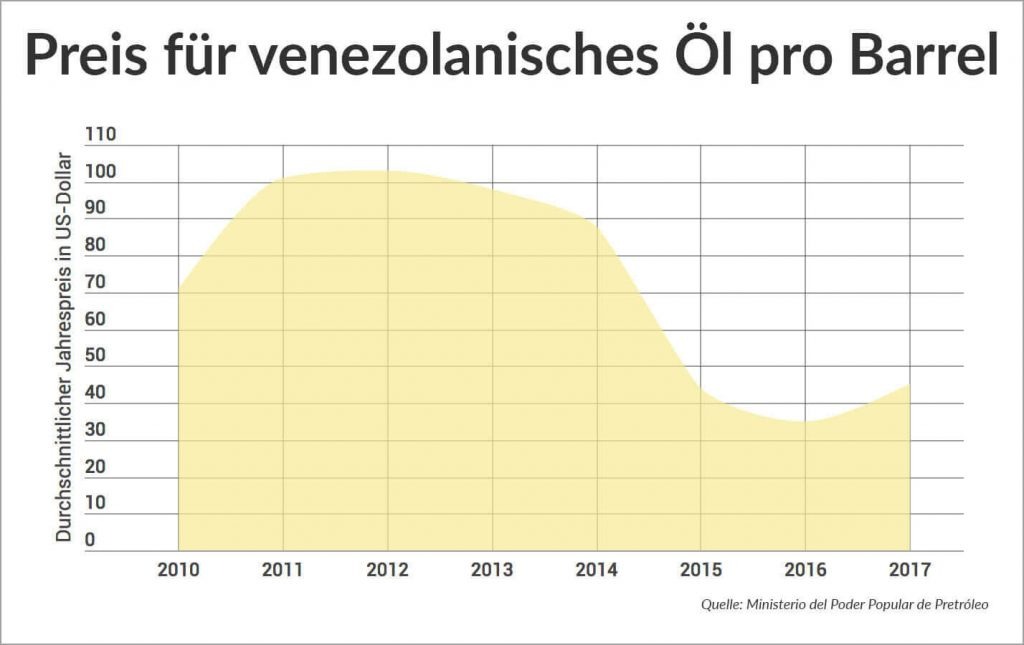

Venezuela befindet sich tatsächlich in einer wirtschaftlichen Sackgasse. Lebensmittel und sämtliche Konsumgüter werden importiert. Eine Eigenversorgung ist seit Jahrzehnten nicht in Reichweite. Das Land lebt von der Ölindustrie. Mit dieser erwirtschaftet Venezuela 95% der Devisen. 2014 sank der Ölpreis auf ein Niveau, welches die Aufrechterhaltung des venezolanischen Systems fast unmöglich machte. 2015 fiel der Preis teilweise unter 30 Dollar und sank somit auf die Eigenkosten, die in Venezuela für ein Barrel Öl anfallen. Laut Schätzungen braucht Venezuela jedoch für ein ausgeglichenes Budget einen Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel. Der Präsident des staatlichen Ölkonzerns PDVSA gab gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg bekannt, dass es einen Preis von 50 Dollar pro Barrel braucht, um eine Pleite des Unternehmens zu verhindern.

Verschärfend kommt hinzu, dass die Regierung auf erfolglose Lösungsansätze setzt, die schon bei den Vorgängerregierungen gescheitert sind. So bietet ein kompliziertes System von multiplen Wechselkursen Möglichkeiten für Korruption und erschwert – vor allem bei fehlenden Öleinnahmen – die Vergabe von Devisen. Ein weiterer Faktor, der für Versorgungsengpässe sorgt, ist die Höchstpreisfestschreibung bei Grundnahrungsmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Diese Preise werden nur selten angepasst und in Kombination mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es für Unternehmer zu wenig Anreize, die Nachfrage komplett zu decken.

Die venezolanische Regierung ist sich dieses Dilemmas bewusst. Ökonomen, die der venezolanischen Führung nahe stehen, wie Mark Weisbrot, arbeiteten Vorschläge aus, welche aus der Krise führen könnten. Durch den Klientelismus geförderte Machtstrukturen sorgen aber dafür, dass selbst die zartesten Reformen im Sand verlaufen.

Diktatur, Hungersnot und andere Mythen

Trotz der negativen wirtschaftlichen Entwicklung, ist der kolportierte totale Kollaps des Staats nicht gegeben, wie der Lateinamerika-Experte Gabriel Hetland in der US-amerikanischen Wochenzeitschrift „The Nation“ erklärt. Während die Wirtschaftskrise zu Versorgungsschwierigkeiten führt, gibt es dennoch keine Massenhungersnot. Auch der langjährige Venezuela Korrespondent von BBC, Daniel Pardo, klärt in seinem Beitrag über venezolanische Mythen auf. Neben der fälschlich angenommenen Hungersnot, geht der Journalist auch auf den Vorwurf ein, dass es sich bei Venezuela um eine Quasi-Diktatur handle. Er kommt zu dem Schluss, dass das Land zwar über keine voll entwickelten demokratischen Strukturen verfügt, andererseits aber auch keine Diktatur ist.

Er verweist auch darauf, dass es in Venezuela keine vollkommen kontrollierte Presselandschaft gibt. Auch wenn die staatlich gelenkten Medien einen sehr propagandistischen Ton anschlagen, ist deren Marktmacht begrenzt. Die meisten Fernsehsender sowie Zeitungen sind in privater Hand und deren Ausrichtungen sehr unterschiedlich.

In Venezuela gibt es aktive oppositionelle Parteien, die sich bei diversen Wahlen als Gewinner durchsetzen konnten. So stellt die Opposition in mehreren Bundesstaaten die Gouverneure. Auch viele Städte und Dörfer werden von oppositionellen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen regiert. Bei den Parlamentswahlen 2015 konnten oppositionelle Parteien erstmals seit mehr als 10 Jahren wieder eine Mehrheit erreichen. Die geschwächten Regierungsparteien versuchen aber mit juristischen Tricks und dem Ausnutzen von Lücken in der Gesetzgebung, den eigenen Machtbereich vor der Opposition zu „schützen“. Während dies in westeuropäischen Demokratien unüblich ist, kann man diese Vorgangsweise auch in anderen lateinamerikanischen Staaten beobachten.

Obwohl die Zustimmung zu der Regierung seit der Wirtschaftskrise verstärkt abnimmt, konnten oppositionelle Parteien nur wenig davon profitieren. Trotz eines gemeinsamen Antretens bei Wahlen, handelt es sich um ein ideologisch heterogenes Bündnis von christdemokratischen, liberalen, rechtspopulistischen, linksradikalen und sozialdemokratischen Gruppierungen. Eine im Jänner veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Hinterlaces“ ergab, dass sich 51% der Venezolaner weder vom Regierungslager noch von der Opposition vertreten fühlen.

Kolumbien als positiver Gegenpol

Im Vergleich zu Venezuela wirkt Kolumbien in der Berichterstattung – trotz des bewaffneten Konflikts – wie sein positiver Gegenpol. Kolumbien hat jedoch ebenfalls tiefgreifende Probleme, die nur schwer lösbar sind.

Der kolumbianische Staatspräsident Juan Manuel Santo stammt aus einer der vermögendsten und einflussreichsten Familien des Landes. Sein Vater war jahrelang Herausgeber der größten kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo. Juan Manuel Santos, der Wirtschaftswissenschaften und Journalismus an internationalen Eliteunis studierte, übernahm ebenfalls eine leitende Funktion der Zeitung.

2006 wurde Santos unter dem umstrittenen Präsidenten Álvaro Uribe zum Verteidigungsminister ernannt. Im Kabinett gehörte er zu den Hardlinern beim Kampf gegen die Guerilla. Unter seiner Amtszeit flog einer der größten Skandale der jüngeren kolumbianischen Geschichte auf.

Tausende ermordete Zivilisten unter Verteidigungsminister Santos

Im sogenannten „Falsos Positivos“-Skandal wurden laut Human Rights Watch im Zeitraum von 2002 bis 2008 über 3.000 Zivilisten von Soldaten ermordet. Den Opfern, die meistens aus armen Verhältnissen stammten, wurden nach den Hinrichtungen Militäruniformen angezogen und sie wurden als gefallene Guerilla-Kämpfer ausgegeben. Die Vorgesetzten bestimmten eine Quote, welche die Anzahl der „Subversiven“, die monatlich getötet werden sollten, vorgab. Die militärische Führung belohnte die Ermordungen mit Sonderurlaub und Geldprämien.

Die Aufklärung der Massaker erfolgte schleppend. Santos, der 2010 zum Präsidenten gewählt wurde, versuchte mit einer Verfassungsänderung Menschenrechtsverletzungen der Militärgerichtsbarkeit zu unterstellen. Auch bisher wurden die meisten „Falsos Positivos“-Fälle von der Militärjustiz untersucht. Sie führten überwiegend zu Anklagen und Verurteilungen von einfachen Soldaten. Höhere Ränge gingen zumeist straffrei aus.

Paramilitarismus und Kampf gegen die Opposition

Während dieser Skandal auch international für Aufsehen sorgte, werden der Paramilitarismus und die Verstrickung der politischen Führung medial vernachlässigt. Seit den 1980er-Jahren bildeten sich in Kolumbien paramilitärische Gruppierungen, die nicht nur von Erpressung und Drogenhandel leben, sondern auch in vielen Fällen als militärischer Arm der in Kolumbien agierenden Unternehmen dienen.

Im Rahmen von Gerichtsprozessen konnte die Generalsstaatsanwaltschaft dem Paramilitarismus bis Ende 2010 insgesamt 1.614 Massaker, 173.618 Morde, 3.557 Rekrutierungen von Minderjährigen, 34.740 Fälle von Verschwindenlassen, 77.180 Fälle von erzwungenen Vertreibungen und 3.611 Entführungen nachgewiesen werden. Menschrechtsorganisationen und der Staatsanwalt gehen jedoch von mehr als 300.000 Ermordeten aus.

Tödlicher Terror gegen Gewerkschaften und Linke

Der Paramilitarismus richtet sich auch gegen jedwede Opposition zur herrschenden Klasse. So wurden laut einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zwischen 1984 und 2011 rund 2.800 Gewerkschafter ermordet. Die 1985 aus Friedensverhandlung mit der Guerilla FARC hervorgegangene demokratische Partei „Unión Patriótica“ wurde von Paramilitärs quasi ausgelöscht. Innerhalb weniger Jahre wurden zwei Präsidentschaftskandidaten, mehrere gewählte Abgeordnete und Bürgermeister sowie 3.500 Mitglieder der Partei ermordet.

Politische Morde gehören auch noch heute zum Alltag der Opposition. Während man sich international über Rückgang an Entführungen freut, wurden laut kolumbianischen Menschenrechtsorganisationen 2016 knapp 100 Aktivisten sozialer Bewegungen ermordet.

Friedensnobelpreis

1948 wurde in Kolumbien der populäre linke Präsidentschaftskandidat Jorge Eliécer Gaitán ermordet. Die Ermordung löste Unruhen in der Hauptstadt Bogotá aus, die sich auch im ländlichen Bereich ausbreiteten. Der als „La Violencia“ in die Geschichte eingegangene Konflikt, kostete bis 1958 zwischen 180.000 und 300.000 Kolumbianern das Leben. Während der Unruhen entstanden kommunistischen Selbstverteidigungsgruppen aus denen sich Guerilla-Gruppierungen, wie FARC oder ELN, bildeten.

In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Friedensverhandlungen mit der Guerilla, die trotz kleiner Teilerfolge im Großen und Ganzen scheiterten.

Verbindungen zwischen Staat, Medellín-Kartell und Pablo Escobar

2002 wurde Álvaro Uribe zum Präsidenten gewählt, der den Konflikt mit der Guerilla militärisch lösen wollte. Uribe, der laut Berichten von der US-Drogenbehörde in der Vergangenheit mit dem Medellín-Kartell und Pablo Escobar zusammengearbeitet haben soll, konnte die FARC und ELN schwächen, der endgültige Sieg blieb jedoch aus. 2010 konnte Uribe bei den Wahlen nicht mehr antreten und schickte deshalb seinen Verteidigungsminister Juan Manuel Santos ins Rennen. Während er wirtschaftspolitisch einen ähnlichen Kurs wie sein Vorgänger verfolgte, brach er mit Uribe beim Umgang mit der Guerilla und nahm Gesprächsangebote der FARC 2010 an. 2012 kündigte Santos nach Vermittlungen durch die venezolanische Führung Friedensverhandlungen mit der FARC an. Vier Jahre später konnte ein Abkommen zwischen den beiden Konfliktparteien geschlossen werden.

2016 bekam Juan Manuel Santos „für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden“ als einziger Akteur bei den Verhandlungen den Friedensnobelpreis verliehen.

Fazit

Die mediale Berichterstattung über die beiden Länder greift oftmals zu kurz. Durch fehlende Hintergrundinformationen entsteht oft eine verzerrte Darstellung, welche eine ausgewogene Meinungsbildung erschwert.

Bei Venezuela sowie auch Kolumbien zeigt eine historische Betrachtung, dass kolportierte Probleme in ähnlicher Form seit Jahrzehnten bestehen und überzeichnete Darstellungen von aktuellen Ereignissen zu Fehlschlüssen führen.

So kann bezweifelt werden, dass eine Intervention in Venezuela, wie es die Washington Post fordert, etwas bringt. Gleichfalls ist es naiv zu glauben, dass mit einem Friedensvertrag in Kolumbien der bewaffnete Konflikt beigelegt wird.

Kurz-Ministerium kürzt Südwind-Magazin

Aus diesem Grund ist umso wichtiger, dass alternative Projekte wie „Südwind“, die sich mit internationaler Politik beschäftigen, gefördert werden, um Informationslücken zu schließen. Leider geht der Trend derzeit in eine andere Richtung. So droht dem „Südwind-Magazin“ das Ende, weil die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ADA (Austrian Development Agency), welche unter der Aufsicht des Außenministers Sebastian Kurz steht, die finanzielle Unterstützung einstellen will.