Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

Nach der vollständigen Liberalisierung Mitte der 2000er-Jahre hat sich der europäische Strommarkt zu einem komplexen System aus Spekulation, Lobbyismus und Börsenlogik entwickelt. Doch wie funktioniert dieses System eigentlich? Warum zahlen wir Strompreise, die mit der realen Energieversorgung oft nichts zu tun haben? Was müsste man im Strommarkt verändern, um die immer höheren Energiekosten für Unternehmen und Endverbraucher:innen zu senken? Darüber hat Kontrast mit dem Energieexperten Marc Hall gesprochen.

Es gab immer genug Strom am Markt

Kontrast: Können Sie kurz beschreiben, wie der europäische Strommarkt funktioniert und wo die Probleme liegen?

Marc Hall: Grundsätzlich wird gesagt, dass es einen einheitlichen europäischen Strommarkt gibt und innerhalb dieses einen freien Wettbewerb. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, aus vielen nationalen Märkten einen Single Market (Binnenmarkt) zu machen. Aber in der Realität gibt es den nicht. Beim Strom ist nicht nur die unvollkommene Netzdurchleitung ein Problem, sondern auch die Preisbildung in den jeweiligen, separierten Märkten.

Kontrast: Gerade während der letzten Energiekrise ist der Gas- und damit auch der Strompreis extrem angestiegen. Warum?

Marc Hall: Vorweg: Einen Mangel an Erzeugungskapazitäten oder Strom gab es zu keiner Zeit. Wir hatten stets genug verfügbare Kapazitäten und Strom im Markt. Das Angebot reichte aus, um die Nachfrage zu decken.

Die hohen Preise sind an der Börse entstanden durch Umstände, die mit der realen Versorgungslage nichts zu tun hatten.

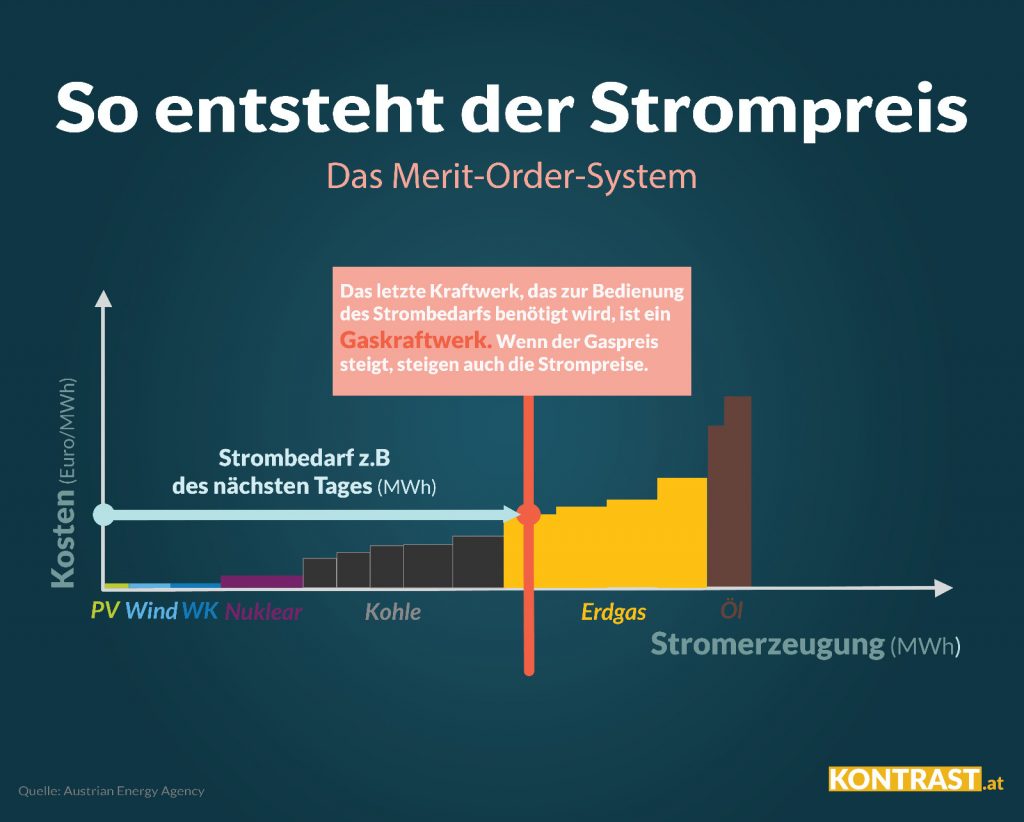

Das Herzstück des Strommarktdesigns ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip (die Reihenfolge nach der Vorteilhaftigkeit). Das ist ein Beschreibungsmodell, wie unterschiedliche Stromproduzenten zu unterschiedlichen Grenzkosten den Strom in einer Auktion an der Börse anbieten würden. Das teuerste Kraftwerk, das noch zur Deckung einer kurzfristigen Nachfrage gebraucht wird, bestimmt dann den Preis – und zwar für alle. In der Theorie soll das fair sein, ist aber geradezu planwirtschaftlich.

In der Praxis entscheiden die Spekulationen von Finanzakteuren, nicht aber die Kostenrechnung der Produzenten, über den Strompreis.

Dieser lobbyistisch von den Stromproduzenten durchgesetzte Preisbildungsmechanismus sollte die Produzenten vor der Entwertung ihrer Anlagen schützen und den ausreichenden Zubau benötigter Erzeugungskapazitäten garantieren. Es wurde argumentiert, dass Photovoltaik und Windstrom – die subventioniert werden und mit garantierten Abnahmeverpflichtungen außerhalb des Wettbewerbs stehen – den Bestand der notwendigen Ausgleichskapazitäten hätten vernichten können.

Man hat das Prinzip von Angebot und Nachfrage bei der Strompreisbildung ausgehebelt

Kontrast: Das heißt, das System wurde politisch in eine Richtung geschoben?

Marc Hall: Absolut. Aus Angst, dass die konventionellen Kraftwerke nicht genug verdienen, hat man diesen vermeintlichen Kapazitätsschutzmechanismus eingeführt.

Man hat das einfachere Prinzip der Preisfindung, rein über Angebot und Nachfrage der Strommengen (das Energy-only-Prinzip), ausgehebelt.

Beim Ölpreis schaut jedenfalls keiner darauf, wer wie viel Förderkapazität vorhält und ob diese gefährdet ist. Dabei gibt es auch bei Öl zwischen den einzelnen Produzenten große Unterschiede in ihren jeweiligen Grenzkosten. Das ist egal, das Öl wird an der Börse angeboten und je nach Nachfrage bildet sich der Preis, einmal höher, einmal niedriger. Energy-only! Das ist bei Erdgas ähnlich. Nur beim Strom und in der EU hat man diesen vermeintlichen Kapazitätsschutzmechanismus eingebaut. Dieser hat in der Folge sehr viel Schaden angerichtet, nämlich zu hohe Strompreise für die Verbraucher. Für die Produzenten sind die Preise hingegen weit über die Planwerte geschossen, die für sich rentierende Investitionen gebraucht werden. In Österreich – mit viel abgeschriebener Wasserkraft, ohne Nuklear- und Kohlestrom und mit wärmegeführten Gaskraftwerken – brauchen wir keinen Kapazitätsschutz. Das theoretische Modell passt nicht für uns, das praktische Ergebnis noch viel weniger.

Hoher Strompreis durch angebliche Gasknappheit

Kontrast: Wie läuft die Preisbildung für Strom konkret ab?

Marc Hall: Das Merit-Order-Modell besagt: Bei einer Stromauktion bieten die Kernkraftwerke und die Braunkohleverstromer am niedrigsten an, dann kommen die Erneuerbaren, dann die Steinkohlekraftwerke. Reicht das nicht, die Nachfrage zu decken, brauchen wir noch die Gaskraftwerke. Und die haben die höchsten Kosten, weil sie für Spitzenverbrauch gebaut wurden. Die letzte gekaufte Kilowattstunde bestimmt den Preis für alle, also auch für jene mit zuvor günstigeren Angeboten. In der Realität war es selten so, dass tatsächlich ein Gaskraftwerk den Preis gesetzt hat. Der Mechanismus verkommt zum Vorwand, höhere Preise zu rechtfertigen.

Dabei erfassen die an der Börse gehandelten Strommengen nur einen winzigen Ausschnitt des gesamten Marktes. Die tatsächliche Menge, die an der Börse gehandelt wird, ist verschwindend gering.

An der Strombörse in Leipzig bestimmen zu manchen Zeitpunkten gehandelte Mengen den Preis für ganz Deutschland und Österreich. Die sind kleiner als der Output eines Kraftwerks in Simmering.

An der Börse wird nur ein kleiner Teil des Stroms gehandelt

Kontrast: Es ist also eigentlich eher ein symbolischer Preis, der dann überall durchschlägt?

Marc Hall: Der Preis an der Börse wird als maßgeblicher Marktindikator verwendet, an dem sollen sich alle anderen Transaktionen orientieren, bis zu den Haushaltspreisen. Ein Börsenpreis ist jedoch keine Naturkonstante, daher sollte man die konkrete Herleitung permanent hinterfragen und gegebenenfalls durch bessere Preisfindungsmechanismen ersetzen. Wie gesagt, bei den Strombörsen ist die gehandelte Menge nur ein marginaler Teil des gesamten Marktaufkommens.

An anderen Energiebörsen wird mitunter das Hundertfache von der Menge gehandelt, die real am Ort vorhanden ist. Es wird mit Energie spekuliert, die gar nicht existiert.

Da gibt es Leerverkäufe, jemand bietet Öl, Strom oder Gas an, das er gar nicht hat und hofft, dass er es später billiger nachkaufen kann. Gerade in Krisenzeiten sollte man diese Preisfindung aussetzen, wenn sie jeden Bezug zum realen Markt verliert.

Kontrast: Trotzdem wird ja immer wieder argumentiert, dass der Gasmarkt knapp geworden sei, weil Russland weniger liefere und die EU den Kauf aus Russland ganz einstellen wolle.

Marc Hall: Das stimmt so nicht. Es war stets genug Gas für die Kraftwerke da. Man baute die Gasspeicher für Winterspitzen im Wärmemarkt und nicht für geopolitische Krisen. Sie waren aber voll verfügbar. Nur die politische Hysterie und die übersteigerte Debatte in den Medien ermöglichten es den Börsenakteuren, die Preise in die Höhe zu treiben. Nicht Putin, die Händler haben sich goldene Nasen verdient.

Rohstoffversorgung durch internationale Kooperation

Kontrast: Gleichzeitig ist Europa nach dem russischen Gasstopp in eine neue Abhängigkeit geraten. Wie sehen Sie das?

Marc Hall: Jede Energie- und Rohstoffversorgung beruht auf internationaler Kooperation. Komplette Autarkie ist eine Zielprojektion, die weder lokal noch national vollständig möglich oder sinnvoll ist. Wir waren immer abhängig, die Frage ist nur, von wem oder wovon. Vor dem Krieg importierte Europa etwa 40 % Gas, Öl, Kohle, Erze, Gold und vieles mehr aus Russland. Kurzfristig können wir die Bezugsquellen ausgleichen, langfristig und wirtschaftlich gesehen wird es jedoch schwieriger. Im Grunde bestimmen zwei Faktoren den Erfolg: Die Kosten der Produktion und die Kosten der Logistik. In Westeuropa sind die Rohstoffreserven weitgehend erschöpft. Beim Import aus Russland war beides günstig.

Wenn wir jetzt Rohstoffe aus fernen und teuren Quellen wie Katar, den USA oder Australien holen, müssen wir zuerst in neue Bohrungen, Verflüssigung, Schiffe und Terminals investieren und höhere Transportkosten einkalkulieren. Das kostet Geld und braucht Zeit.

In Österreich fördern wir selbst noch 10 % unseres Bedarfs an Öl und Gas – zu sehr hohen Kosten. Mehr wird’s nicht. Die seligen Energieinseln Österreich und EU gibt es nicht.

Das Merit-Order-Modell zur Strompreis-Findung ersetzen?

Kontrast: Wenn das Strommarktmodell für Österreich so schlecht ist, können wir uns überhaupt vom europäischen Strommarkt und dem Merit-Order-System abkoppeln?

Marc Hall: Wir müssen uns nicht von der EU, nicht vom europäischen Markt und auch nicht von der Marktwirtschaft abkoppeln. Wir brauchen in Österreich nur ein spezifischeres Preisregime.

Die Merit-Order ist kein Naturgesetz, nicht einmal ein EU-Gesetz; sie ist ein Preisfindungsmodell, das politisch und wirtschaftlich von den Interessen der großen europäischen Kraftwerksbetreiber durchgesetzt wurde.

Dieses System hat im Normalbetrieb und erst recht im Krisenmodus großen Schaden in unseren Volkswirtschaften angerichtet. Man sollte bessere Modelle andenken, die dem Energy-only-Prinzip näher sind. Wir könnten die Preisfindung auf eine eigene regionale Preiszone für Österreich oder auf drei bis vier Netzknoten in Österreich verlagern. Anstatt des Pay-as-clear-Pricing bei den Auktionen, also den hohen Einheitspreis für alle Anbieter festzulegen, sollten wir ein Pay-as-bid-Pricing verwenden, also ein Gebotspreisverfahren, in dem die niedrigeren Angebote auch in die Preisermittlung einbezogen werden.

Wir sollten uns in Österreich trauen, eigene Wege zu gehen. Unsere Stromproduktion ist CO₂-arm, wir haben viel Wasserkraft, wir haben ausreichend Kapazitäten. Warum sollten wir uns einem System unterordnen, das auf verängstigte Atom-, Kohle- und Erdgasstrukturen zugeschnitten ist?

Niedrige Netzkosten durch mehr Produktivität – Netzkooperationen verstärken

Kontrast: Rund ein Drittel der Stromrechnung entfällt auf Netzkosten. Warum sind sie so hoch?

Marc Hall: Weil die Rechnung mehr enthält als die echten Netzkosten. Jeder Haushalt finanziert über seinen Zählerpunkt auch die Förderung von Windenergie und Photovoltaik mit. Das belastet die Haushalte überproportional.

Man könnte das anders gestalten, zum Beispiel die Abgabe proportional zur durchgeleiteten Energiemenge verrechnen oder über eine Abgabe auf den börslichen Energiehandel, um damit den Ausbau der Erneuerbaren zu finanzieren.

Kontrast: Und wer betreibt diese Netze?

Marc Hall: Das große Transportnetz gehört dem Verbund, und die regionalen Verteilnetze sind im Besitz der Bundesländer oder großer Stadtwerke. Die EU wollte die vollständige Trennung der Netze von Produktion und Vertrieb. Österreich hat das nur abgeschwächt umgesetzt.

Kontrast: Ist das ein Problem?

Marc Hall: Nicht unbedingt, aber damit wurden die Netze komplett aus dem wettbewerblichen Umfeld entfernt. Die Marktöffnung hat dazu geführt, dass die Netze zu natürlichen Monopolen wurden, die sich dem Wettbewerb entziehen. Deren wirtschaftliche Tätigkeit wird seither bürokratisch-administrativ reguliert. In der Folge gibt es in Österreich ein beträchtliches Optimierungspotenzial. Die Produktivitätsentwicklung der Netze hinkt hinterher. Die Beschaffungskosten für die Investitionen bleiben hoch. Es gibt kaum kooperative Lösungen zwischen den Netzbetreibern, weder regional noch über die Sektoren hinaus. Wir sollten bei den Netzen von verwalteten wieder zu industriellen Unternehmenskonzepten kommen. Wir müssen jetzt nicht die ganze Infrastruktur – also Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Schienen und Telekomnetze – in einer einzigen Gesellschaft zusammenfassen. Aber operativ gäbe es vielfältige Lösungen für Kostensenkungen:

Regionale Straffungen, gemeinsame Verwaltungen, wettbewerblichere Beschaffung – von Shared Services bis zur Ausbildung von Kombimonteuren. Netzspitzen könnten einfacher durch Investitionen in den Netzen als über den Markt abgefangen werden. In Europa findet man viele wirtschaftlich erfolgreiche Beispiele dafür.

Energiesystem an der Realität orientieren – nicht am Finanzmarkt

Kontrast: Wenn Sie es in drei Punkten zusammenfassen müssten – was sollte Österreich tun?

Marc Hall: Erstens: Bei der Strompreisfindung sollten wir vom etablierten Merit-Order-Modell weggehen. Stattdessen sollten wir mehr Energy-only-Elemente in der Preisfindung zulassen, die Angebot und Nachfrage von Strom realistischer abbilden. Für Krisenzeiten sollten wir zusätzliche börsliche Eingriffe in die Preisfestlegung vorsehen, um spekulative Überhöhungen zu verhindern.

Zweitens: Die Netztarife sollten wir von netzfernen Umlagen befreien und die Produktivitätsentwicklung der Netze massiv fördern. Das senkt die Tarife nachhaltig.

Drittens: In der Rohstoffbeschaffung sollten wir langfristige Lösungen anstreben, die Logistik optimieren und unsere Abhängigkeiten anhand der Kosten abwägen.

Wir brauchen ein Marktdesign, das sich an den Realitäten orientiert. Österreich hat dafür eine gute, wettbewerbsfähige Basis. Für Österreich-Zuschläge jeder Art sehe ich keine Existenzberechtigung, weder für Energie noch für Milchschnitten.

Autor und Berater in Wien. Er war Topmanager in Deutschland, Tschechien und Österreich. Hall hat unter anderem für die OMV AG, RWE AG, Transgas, Bayerngas und Wiener Stadtwerke AG gearbeitet. Er ist Vorstandsmitglied im deutschen Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Chairman in der International Gas Union (IGU). Im Leykam-Verlag erschien 2021 sein Buch „Mutig, aber realistisch gegen die Klimakatastrophe„.

Autor und Berater in Wien. Er war Topmanager in Deutschland, Tschechien und Österreich. Hall hat unter anderem für die OMV AG, RWE AG, Transgas, Bayerngas und Wiener Stadtwerke AG gearbeitet. Er ist Vorstandsmitglied im deutschen Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Chairman in der International Gas Union (IGU). Im Leykam-Verlag erschien 2021 sein Buch „Mutig, aber realistisch gegen die Klimakatastrophe„.

Weltweit erstmals mehr Strom aus erneuerbarer Energie erzeugt als aus Kohle

Mark Hall ist ein Verkäufer. Als solcher hst er wie so viele keine Ahnung von der Technik.