Die Gesundheitsreform der türkis-grünen Bundesregierung wird die Probleme im Gesundheitssystem nicht lösen. Dafür sitzen die Probleme zu tief. Es fehlt an Personal und immer mehr Ärzt:innen entscheiden sich gegen eine Kassenstelle und für eine Wahlärzt:innen-Praxis. Für ein Sanieren des Gesundheitssystems fehlt jedoch das Geld. Wer verstehen will, warum, muss ein paar Jahre in die Vergangenheit schauen: Es waren Koalitionen aus ÖVP und FPÖ, die den Krankenkassen Milliarden entzogen haben. Dafür gab es mehr Geld für private Anbieter. Ausbaden müssen es die Patient:innen. Eine Bestandsaufnahme samt Rückschau.

Unser Gesundheitssystem ist unter Druck geraten. Es fehlt Personal in fast allen Bereichen. Die starke Belastung führt zu ansteigenden Krankenständen. Die Ausfälle erhöhen wiederum den Druck auf die Belegschaft. Es kommt zu einem Teufelskreis, der zu immer mehr Rissen im öffentlichen Gesundheitssystem führt.

Das hat auch Auswirkungen auf Patient:innen. Der Personalmangel bedeutet, dass es schwerer wird, einen Termin für eine Untersuchung oder eine Operation zu bekommen. Auch haben die Beschäftigten im Gesundheitsbereich jetzt weniger Zeit pro Patient:in. Das kann negative Auswirkungen auf die Diagnose und Behandlung haben. Dazu kommt, dass überarbeitete Menschen öfter Fehler in ihrer Arbeit machen als Menschen, die ruhig und ausgeruht arbeiten können.

Die Ärztedichte ist zwar hoch, aber Kassenärzt:innen für Fachbereiche fehlen vielerorts

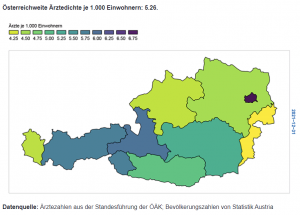

Auf den ersten Blick sieht die Lage entspannt aus: In Österreich praktizierten 2021 rund 48.700 Ärzte und Ärztinnen. Im europäischen Vergleich hat Österreich die größte Ärztedichte – also das beste Verhältnis zwischen Ärzt:innen und Einwohner:innen. Auf 100.000 Einwohner:innen kamen 2021 etwa 526 Ärzt:innen. In Norwegen, das auf Platz zwei rangiert, sind es etwa 497.

Es gibt in Österreich also genug Ärzt:innen – als Gesamtzahl, erklärt auch der Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer immer wieder. Nur: diese Ärzt:innen ordinieren nicht gleichmäßig über Städte und Gemeinden verteilt, sie haben nicht alle Kassenverträge, decken nicht alle Fachrichtungen ab – und sie arbeiten oft in Krankenhäusern statt in Ordinationen. Soll heißen: Es gibt einen Ärztemangel – und den spüren wir, wenn wir als Patientin z.B. für unser Kind eine Kassen-Kinderärztin suchen.

Ärztemangel schlägt sich besonders am Land bei Hausarzt-Praxen nieder

Der Mangel ist noch kein allumfassendes Problem. Sucht man hingegen nach der Abdeckung von Fachärzt:innen – obendrein mit Kassenvertrag – wird es schon düsterer. In wenigen Jahren spüren wir den Ärztemangel wohl fachübergreifend im ganzen Land. Fast die Hälfte aller Hausärzt:innen sind bereits über 55 Jahre alt. Bei Fachärzt:innen sind es sogar schon mehr als die Hälfte älter als 55 Jahre.

Bis 2030 gehen etwa zwei von drei Hausärzt:innen in Pension. Schon 2020 gab es 62 Stellen für Hausärzt:innen, die unbesetzt waren. Diese Zahl ist seither noch rasant gestiegen. Mit Anfang 2023 fehlten bereits über hundert Hausärzt:innen österreichweit. Bei den Fachärzt:innen gehen 6 von 10 bis 2030 in Pension. Bei Orthopäd:innen, Frauen- und Kinderärzt:innen werden 65 Prozent aufhören, in ihren Ordinationen zu arbeiten. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter und mit steigendem Alter nehmen gesundheitliche Probleme und der Bedarf an Untersuchungen, Diagnosen und Behandlungen zu.

Vor allem für Gemeinden am Land ist es schwierig, Hausärzt:innen zu bekommen. Ein Extrembeispiel ist die Stadt Güssing im Burgenland. Die Stadt hätte einer/einem Hausärzt:in gemeinsam mit dem Land Burgenland eine Förderung von 120.000 Euro, die Miete der Ordination für fünf Jahre und eine Wohnung im Rathaus zur Verfügung gestellt. Trotzdem konnte die Stadt niemanden für die Stelle finden.

Wenn junge Mediziner:innen ihre Ausbildung absolviert haben, wählen viele ein Krankenhaus als Berufsort. Dort sind Arbeitszeiten geregelt, sie sind angestellt, es gibt viele Kolleg:innen und Aufstiegsmöglichkeiten. Zudem liegen Krankenhäuser zentral, haben also eine gute Anbindung ans Straßen- und Öffi-Netz.

Als Ärztin mit eigener Ordination sieht die Lage anders aus: Man ist selbständig, muss sich betriebswirtschaftliches Wissen aneignen und braucht Startkapital – bzw. einen Kredit – um die Ordination auszustatten. Eine Einrichtung samt Geräte kostet schnell 300.000 Euro. Und man muss Mitarbeiter:innen und die Miete bezahlen können.

Und dann kommt noch die Ausbildungsdauer dazu. Um Hausärztin zu sein, muss man nach dem Studium noch eine Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin dranhängen – die dauert mindestens drei Jahre, meist vier. Um als Fachärztin arbeiten zu können, kommen noch mal drei bis Jahre obendrauf. Dann ist man Mitte dreißig.

Immer mehr Mediziner:innen entscheiden sich dazu, als Wahlärzt:innen zu arbeiten

Einer der Hauptgründe, wieso so viele Kassenstellen unbesetzt bleiben, liegt daran, dass immer mehr Ärzt:innen als Wahlärzt:innen arbeiten. Als Wahlärzt:innen verdienen sie mehr und müssen sich bei Ortswahl und Öffnungszeiten nicht an die Vorgaben der Kasse halten.

Für Ärzt:innen ist das zwar sehr attraktiv, aber viele Menschen in Österreich können sich die Kosten, die beim Besuch einer Wahlärzt:innen-Praxis anfallen, nicht leisten. Dadurch entsteht eine Zwei-Klassen-Medizin: Die, die genügend Geld haben, haben ein immer größeres Angebot an Wahlärztin zu ihrer Verfügung, während der Rest sich auf immer weniger Kassenärzt:innen aufteilen muss.

In den letzten Jahren hat diese Entwicklung besorgniserregende Ausmaße angenommen. Schon über die Hälfe aller Hausärzt:innen sind als Wahlärzt:innen tätig, bei Fachärzt:innen sind es sogar schon 70 Prozent.

ÖVP und FPÖ sorgten dafür, dass diese Probleme entstanden sind: Sie entzogen den Kassen das Geld

Um die Missstände im Gesundheitsbereich zu beheben, braucht es eine grundlegende Reform und umfassende Investitionen. Dem öffentlichen Gesundheitssystem fehlt es jedoch an Geld. Allein 2023 beträgt das Minus Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) rund 386 Mio. Euro.

Das war nicht immer so. Unter sozialdemokratischen Gesundheitsminister:innen stand die öffentlichen Krankenversicherungen auf gesunden Beinen. Minister:innen von ÖVP und FPÖ haben aber dem Gesundheitssystem Geld entzogen und Mittel zu privaten Anbietern umgeleitet. Die erste ÖVP-FPÖ-Koalition unter Wolfgang Schüssel hat den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) gegründet, der Privat-Krankenhäusern öffentliche Gelder zuschießt. Seither sind viele Millionen aus dem öffentlichen Gesundheitssystem zu privaten Anbietern geflossen. Gesundheitsminister:innen wie Herbert Haupt (FPÖ), Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Andrea Kdolsky (ÖVP) und Beate Hartinger-Klein (FPÖ) haben Kürzungen bei den Krankenkassen fortgeführt.

„ÖVP und FPÖ schieben lieber Privatspitälern Millionen zu, statt sich drum zu kümmern, dass alle Menschen in unserem Land einen Arzt-Termin bekommen, wenn sie einen brauchen“, kritisiert etwa Philip Kucher, Gesundheitssprecher der SPÖ.

ÖVP und FPÖ haben in den letzten Jahren eine schleichende Privatisierung des österreichischen Gesundheitssystems vorangetrieben. Das Ergebnis: Heute zahlen die Österreicherinnen und Österreich bereits rund 22 Prozent ihrer Gesundheitsausgaben privat. Tendenz steigend.

Die türkis-grüne Gesundheitsreform ist maximal besser als nichts

Die aktuelle Bundesregierung behauptet, mit ihrer Gesundheitsreform die Probleme im Gesundheitssystem zu beheben. Zwar setzt die Reform ein paar Impulse und stellt mehr Geld zur Verfügung, aber das Ausmaß des schon angerichteten Schadens ist zu groß.

So gibt man der ÖGK etwa 240 Mio. zusätzliche Mittel. Das ist aber nicht einmal genug, um das Minus von rund 386 Mio. Euro auszugleichen. Für die großen, notwendigen Reformen reicht das Geld bei weitem nicht aus. Die türkis-grüne Gesundheitsreform ist ein Pflaster dort, wo es eigentlich einen Gips bräuchte.

Die richtige Behandlung

Was es wirklich braucht, sind eine umfassende Reform und Investitionen, um das Gesundheitssystem wieder auf gesunde Beine zu stellen. Dazu gehört mehr Geld für die Gesundheitseinrichtungen, damit diese mehr Personal anstellen können und ihre Beschäftigten zu entlasten. Dieses Personal muss aber auch ausgebildet werden. Bei der Pflege braucht es hier besonders eine finanzielle Unterstützung in der Ausbildung, wie es bereits für Polizist:innen gebt.

„Weil wir einen Personalmangel bei der Polizei hatten, bezahlen wir Polizistinnen und Polizisten jetzt in ihrer Ausbildung schon 2.000 bis 3.000 Euro brutto. Wieso gibt es das nicht auf für Pflegekräfte?“, schlägt Kucher von der SPÖ vor.

Zusätzlich müssten die Ausbildungsplätze in der Medizin verdoppelt werden. Um sicherzustellen, dass die angehenden Ärzt:innen auf Kassenstellen annehmen und nicht Wahlärzt:innen werden, sollen jene Bewerber:innen vorgereiht werden, die sich verpflichten, für mehrere Jahre im öffentlichen Gesundheitssystem zu arbeiten.

Mehr Beschäftigte im Gesundheitssystem heißt mehr Zeit für die Patient:innen und weniger Wartezeit auf einen Arzt-Termin. Das Ziel der SPÖ ist: Jeder und jede die einen Termin beim/bei der Fachärztin braucht, soll diesen auch innerhalb von 14 Tagen bekommen.