Lobbyismus bedeutet, dass jemand versucht, Politiker:innen oder politische Entscheidungen zu beeinflussen. Lobbyismus können Interessensgruppen, Firmen, oder NGOs betreiben. Die Lobbyist:innen mobilisieren für ein bestimmtes Anliegen. Sie möchten, dass gesetzliche Regelungen nach ihren Vorstellungen und Wünschen verändert werden. Beispielsweise wollen Lobbyist:innen der Pharmaindustrie, dass bestimmte Medikamente zugelassen werden. Dafür betreiben sie Öffentlichkeitsarbeit, sprechen mit Politiker:innen, geben Studien heraus oder finanzieren Kampagnen. Das ist legal, kann aber problematisch sein, wenn wenige reiche Gruppen starken Einfluss haben und die Interessen der Allgemeinheit vernachlässigt werden.

In einer Demokratie sollte eigentlich jede Stimme gleich viel zählen – doch mächtige Lobbygruppen verschieben das Gleichgewicht. Reiche Unternehmen und gut vernetzte Wirtschaftsvertreter:innen nutzen Geld und Kontakte, um Politiker:innen gezielt zu beeinflussen. Daneben gibt es aber auch Lobbygruppen, die sich für die Anliegen von Arbeitnehmer:innen oder Umweltschutz einsetzen. Im Gegensatz zu den Lobbyist:innen der Wirtschaft haben sie aber oft nicht dieselben Möglichkeiten, gehört zu werden. So entsteht eine Politik, die eher den finanziell Starken dient als der Allgemeinheit.

Lobbyismus einfach erklärt

Lobbyismus geht auf das englische Wort „Lobby“, die Vorhalle des Parlaments, zurück. Dort kamen früher Vertreter:innen verschiedener Gruppen mit Politiker:innen ins Gespräch, um ihre Interessen durchzusetzen. Heute steht der Begriff generell für politische Interessenvertretung.

Das grundlegende Prinzip ist bis heute unverändert: Lobbyist:innen bauen Kontakte zu Politiker:innen auf und pflegen diese durch persönliche Treffen und Events. Dafür geben sie viel Geld aus. Der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gab 2024 zum Beispiel ca. 9 Millionen Euro für Lobbyarbeit in der EU aus. Dem Konzern geht es vor allem darum, Gesetze wie zum Beispiel den Digital Service Act (DSA) zu verhindern oder abzuschwächen. Der DSA soll Nutzern auf Social Media unter anderem besser vor Falschinformationen schützen und gibt Plattformen wie Facebook oder Instagram mehr Verantwortung für die Inhalte, die dort gepostet werden. Meta befürchtet, dass durch den DSA ihr Geschäftsmodell eingeschränkt wird. Deshalb lobbyieren sie dagegen.

Weil Meta ein internationaler Konzern mit Milliarden-Umsätzen ist, können sie viel Geld für Lobbyarbeit ausgeben. Lobbys mit weniger Geld haben es deutlich schwerer. Genau diese “ärmeren” Lobbys sind es aber, die sich für die Interessen von uns allen einsetzen. Dazu gehören beispielsweise Organisationen wie Greenpeace, die sich für Umweltschutz oder Oxfam, die sich für Menschenrechte einsetzen.

Was spricht gegen Lobbyismus?

Organisationen wie LobbyControl oder Abgeordnetenwatch kritisieren dieses Ungleichgewicht schon lange. Denn es untergräbt die Demokratie: Politiker:innen treffen häufiger Entscheidungen, die den Konzernen nutzen anstatt der Bevölkerung. Zum Beispiel gehen Politiker:innen laut LobbyControl kaum auf die Forderungen von Umweltverbänden ein. Stattdessen hören sie eher auf jene Konzerne, die seit Jahrzehnten klimapolitische Maßnahmen bekämpfen.

Verkehrsminister traf sich 80 Mal mit Vertretern der Auto-Lobby – nur 1 Mal mit Umweltorganisationen

Allein wenn man sich ansieht, wie oft sich Politiker:innen mit Konzernlobbyist:innen treffen, wird klar, welchen Einfluss das große Geld auf die Politik hat. Ein Beispiel aus Deutschland macht das sehr deutlich: Der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer von der konservativen CSU traf sich laut Medienberichten in seiner dreijährigen Amtszeit rund 80 Mal mit Vertreter:innen der Auto-Lobby wie BMW und Daimler.

Dagegen haben die größten Umweltorganisationen BUND, Nabu, Greenpeace, WWF und Deutsche Umwelthilfe in drei Jahren nur ein einziges Gespräch mit dem deutschen Minister bekommen.

Entsprechend sah auch Scheuers Politik aus: Er stellte sich gegen strengere CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene, schwächte Kontrollen und Strafen im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal und verhinderte die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen. Umweltgruppen kritisieren den ehemaligen Minister, da für ihn die Interessen der Auto-Lobby wichtiger waren, als das Klima zu schützen.

Lobbyismus im EU-Parlament – Die Wirtschaft gibt den Ton an

Auch im EU-Parlament treffen sich Politiker:innen überdurchschnittlich oft mit Lobbyist:innen großer Konzerne: Die Arbeiterkammer hat aufgezeigt, dass zwischen 2014 und 2019 drei Viertel aller Treffen zwischen EU-Abgeordneten und Lobbyist:innen mit Vertreter:innen der Wirtschaft stattfanden.

Laut LobbyControl hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während ihrer ersten Amtszeit zu 78 % mit Vertreter:innen aus der privaten Wirtschaft getroffen. Gewerkschaften, die sich für Arbeitnehmer:innenrechte einsetzen und NGOs, die für Menschenrechte, Tierschutz oder für eine gerechtere Bildung in der EU kämpfen, spielten bei der Kommissionspräsidentin nur eine untergeordnete Rolle.

Diese Wirtschaftsvertreter sind auch klar in der Überzahl: Auf 100 Organisationen, die Wirtschafts- und Arbeitgeberinteressen vertreten, kamen 2018 nur zwei Arbeitnehmervertretungen.

Fehlende Transparenz – Keine Offenlegungspflichten für Lobbyist:innen

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Transparenz. Lange Zeit mussten Politiker:innen nicht offenlegen, mit welchen Lobbyist:innen sie sich treffen. Doch wenn diese Treffen hinter verschlossenen Türen stattfinden, dann weiß die Gesellschaft nicht, weshalb Politiker:innen so handeln wie sie handeln.

Deshalb fordert zum Beispiel die Arbeiterkammer Offenlegungspflichten. Die Idee: Eine Politikerin trifft sich aufgrund von öffentlichem Druck eher mit Lobbyist:innen aus verschiedenen Bereichen – sowohl mit Vertreter:innen der Wirtschaft als auch mit Gewerkschaftsvertretern und Umwelt-Lobbyist:innen. Im vergangenen Jahrzehnt wurden einige Regeln und Register in verschiedenen Ländern und auf EU-Ebene eingeführt, die für mehr Transparenz sorgen sollen. Doch auch diese Register stehen in der Kritik.

LobbyControl: Das Lobbyregister in Österreich geht nicht weit genug

In Österreich wurde 2012 ein Lobbyregister beschlossen, in das sich alle Lobbyist:innen eintragen müssen. Laut LobbyControl und Europarats-Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) geht das Register aber nicht weit genug. In das Register müssen Lobbyist:innen lediglich Dinge wie ihren Namen, den Tätigkeitsbereich, sowie ihren Umsatz und die Anzahl der Aufträge eintragen. Mit welchen Politiker:innen sie sich treffen und wie oft, müssen sie dagegen nicht angeben. GRECO ist der Überzeugung, dass das Register erfassen sollte, wer für wen, wann und wie Lobbyarbeit betreibt.

Der österreichische Rechnungshof kritisiert außerdem, dass sich nicht alle Lobbyorganisationen in das Register eingetragen haben – obwohl sie das laut Gesetz müssten. Dafür wären eigentlich Strafen von bis zu 20.000 Euro fällig, bei Wiederholungsfällen bis zu 60.000 Euro. Doch laut Rechnungshof hat das Justizministerium bisher nicht überprüft, ob sich auch wirklich alle Lobbyist:innen in das Register eingetragen haben.

Freiwillig & unverbindlich: In das Tranzparenzregister der EU können sich Lobbyist:innen eintragen – müssen das aber nicht

In der EU gibt es ebenfalls ein sogenanntes Transparenzregister. Die Datenbank soll laut der EU “der Öffentlichkeit Auskunft darüber geben, wer auf EU-Ebene welche Interessen vertritt und in wessen Namen – und welche Ressourcen dafür eingesetzt werden”. Doch auch hier gibt es Kritik. Das Eintragen ins EU-Register ist freiwillig und nicht verbindlich. Daher kann man davon ausgehen, dass die Anzahl der tatsächlichen Lobbytreffen deutlich höher ist, als im Transparenzregister ersichtlich.

Lediglich bestimmte Treffen – wie etwa mit EU-Kommissionsmitgliedern – sind an eine Registrierung geknüpft. LobbyControl kritisiert außerdem, dass im EU-Parlament noch nie eine Strafe für Verstöße gegen die Transparenz-Regeln verhängt wurde.

Lobbyarbeit als Geschäftsmodell – Beratungsfirmen machen Lobbyarbeit in der EU undurchsichtig

Und noch etwas sorgt dafür, dass Informationen über Lobby-Treffen in Europa meist im Dunkeln bleiben: Beratungsfirmen. Diese Unternehmen bauen ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Lobbyarbeit auf. Sie gründen sich also nur, um für andere Unternehmen zu lobbyieren.

Ein Beispiel ist die Beratungsfirma FTI Consulting Belgium. Sie macht im Auftrag unterschiedlichster Unternehmen Lobbyarbeit in der EU. Unter ihren “Kunden” sind millionenschwere Konzerne aus der Autoindustrie, aber auch Airlines, Banken, Öl- und Gasunternehmen. Diese Konzerne bezahlen FTI Consulting dafür, sich mit Politiker:innen zu treffen, damit sie Gesetze in ihrem Sinne machen.

2023 gab FTI Consulting über acht Millionen Euro für Lobbyarbeit in der EU aus. Damit sind sie EU-weit auf dem vierten Platz. Das Beauftragen von externen Beratungsfirmen macht die Lobbyregister nochmal deutlich undurchsichtiger, weil die Bürger:innen nicht auf den ersten Blick sehen, wer gerade für wen Lobbyarbeit betreibt.

Ist Lobbyismus Korruption?

Lobbyismus ist nicht gleich Korruption. Bei Korruption handelt es sich um Machtmissbrauch. Es bedeutet, dass Politiker:innen Vorteile, etwa in Form von Geld oder Geschenken, entgegennehmen. Ein korrupter Politiker verkauft also seine politische Macht. Lobbyist:innen hingegen versuchen, Gesetze zu beeinflussen, ohne dabei Politiker:innen zu bestechen.

Je weniger transparent Lobbyismus stattfindet, desto mehr können die Linien aber verschwimmen. Das zeigt zum Beispiel der Lobbyismus-Skandal rund um den ehemaligen ÖVP-Innenminister Ernst Strasser: Im Jahr 2010 gab sich eine Gruppe von Journalist:innen der britischen Zeitung Sunday Times gegenüber EU-Abgeordneten als Lobbyist:innen aus und boten ihnen Geld an, wenn sie dafür von ihnen vorformulierte Gesetzesanträge ins EU-Parlament einbringen. Drei Abgeordnete – darunter auch Ernst Strasser – gingen auf den Deal ein, und machten sich damit der Bestechlichkeit schuldig. 2014 wurde Strasser dafür rechtskräftig verurteilt.

Welche Unternehmen geben am meisten Geld für Lobbyismus aus?

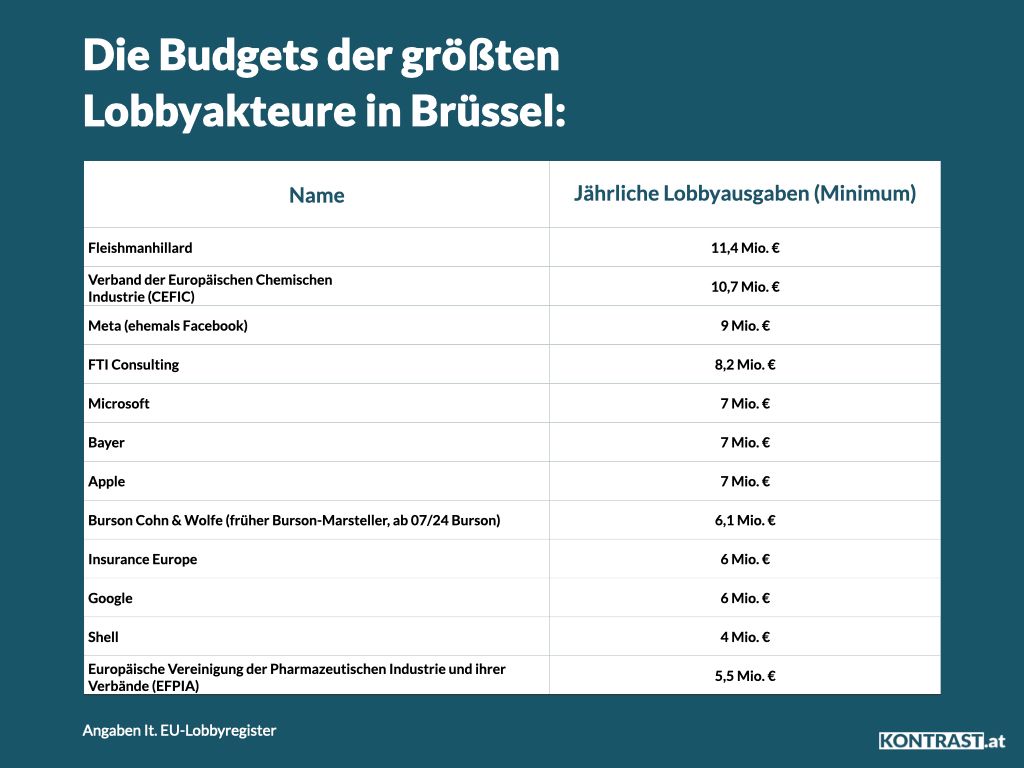

In der EU gibt es laut Lobbyregister 12.300 Lobby-Organisationen. Rund 29.000 Lobbyist:innen sind in Brüssel für diese Organisationen unterwegs. Das lassen sich die Organisationen einiges kosten: 2023 haben sie insgesamt 1,3 Milliarden Euro für Lobbyarbeit ausgegeben. Vor allem die Chemie-Industrie, Beratungsunternehmen und Digital-Konzerne wie Meta, Facebook, Microsoft und Apple haben enorme Summen für Lobbyarbeit ausgegeben. Dabei sind die Hauptausgaben Personalkosten, Bürokosten, die Organisation von Veranstaltungen und Networking-Events, Werbekampagnen und Reisekosten. Aber auch Geschenke und Spenden fallen unter diese Kosten.

Das Budget der einzelnen Lobbyvertreter:innen unterscheidet sich stark. Hier eine Liste mit den größten Lobbyakteuren in Brüssel:

Auffällig ist, dass zunehmend Tech-Unternehmen Einfluss auf die Politik nehmen. Mit Meta, Microsoft, Apple und Google haben gleich vier Tech-Unternehmen 2023 ein Millionen-Budget für Lobbyarbeit in der EU ausgegeben.

Institutionalisierte Lobbys: Interessensvertretung durch die Sozialpartner

Die Arbeiterkammer (AK) und die Wirtschaftskammer (WKÖ) bilden in Österreich sehr große und einflussreiche Interessenvertreter. Weil Arbeitnehmer:innen auf der einen Seite und Unternehmer:innen auf der anderen Seite verpflichtend in ihren jeweiligen Kammern Mitglied sein müssen, haben sie viel Macht – und das auch ohne klassische Lobbyarbeit betreiben zu müssen.

Die AK vertritt gemeinsam mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) die Arbeitnehmer:innen, und die WKÖ setzt sich gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) für die Interessen der Arbeitgeber:innen ein – insbesondere für große Konzerne. Im Gegensatz zu den Kammern besteht im ÖGB und der IV aber keine Pflichtmitgliedschaft.

Obwohl sie zum Teil entgegengesetzte Interessen vertreten, arbeiten diese Organisationen in Österreich oft zusammen, um gröbere Konflikte zu vermeiden. Sie setzen sich an einen Tisch, legen ihre Interessen dar und verhandeln darüber. Diese Zusammenarbeit wird Sozialpartnerschaft genannt. Während Lobbyismus oft einseitig ist, verfolgt die Sozialpartnerschaft das Ziel, gemeinsam Lösungen für die gesamte Gesellschaft zu finden. Deshalb werden die Sozialpartner oft auch direkt in politische Entscheidungen eingebunden.

Neben Arbeiter- und Wirtschaftskammer gibt es auch noch andere Kammern mit Pflichtmitgliedschaft, wie etwa die Landwirtschaftskammer, die Ärztekammer, die Rechtsanwaltskammer und noch einige mehr. Alle eint, dass sie die Interessen von besonders wichtigen Berufsständen vertreten. Auch sie werden oft in politische Entscheidungen eingebunden.

Lobbyismus in Österreich am Beispiel der Bankenabgabe

Arbeiter- und Wirtschaftskammer verhandeln nicht nur miteinander, sondern üben auch Druck auf die Politik aus – genau wie Lobbyist:innen. Zum Beispiel versuchten IV-Chef Georg Knill und WKÖ-Chef Harald Mahrer während der Regierungsbildung 2024/25 um jeden Preis eine Bankenabgabe – also höhere Steuern für Banken – zu verhindern. Weil die SPÖ eine solche gefordert hatte, sprachen sich WKO und IV öffentlich für eine Regierung ohne SPÖ-Beteiligung aus. Dafür nahmen sie auch in Kauf, dass Herbert Kickl (FPÖ) Kanzler wird.

Erst als klar wurde, dass auch die FPÖ eine Bankenabgabe fordert, (und aufgrund anderer Knackpunkte, wie Sicherheitsbedenken und der Haltung der FPÖ zur EU) lenkte die ÖVP ein, wodurch es schließlich doch zu einer Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos kam.

Wie kann Lobbyismus gerechter werden?

Um Lobbyismus demokratischer zu gestalten und ein Gleichgewicht der Interessen zu schaffen, schlägt die Arbeiterkammer mehrere Maßnahmen vor:

- Erstens sollten die bestehenden Lobbyregister vervollständigt werden und im Detail aufzeigen, welches Unternehmen sich mit welcher Politiker:in trifft. Dieses Register muss öffentlich zugänglich sein.

- Zweitens müssen Unternehmen offenlegen, wie viel Geld sie für Lobbying ausgeben und an wen diese Mittel fließen, so dass es nicht undurchsichtige Drittfirmen gibt, die Lobbyarbeit verschleiern.

- Drittens ist eine gleichberechtigte Mitsprache nötig. Umweltschutzorganisationen und Vertreter:innen von Arbeitnehmer:innen müssen genauso in Gesetzgebungsprozesse einbezogen werden wie Vertreter der Wirtschaft.

- Viertens sollten die Bürger:innen mehr eingebunden werden: Die Arbeiterkammer will, dass EU-Bürgerinitiativen und EU-weite Sammelklagen gestärkt werden. Und fünftens sollten all diese Maßnahmen regelmäßig kontrolliert werden. Bei Verstößen soll es spürbare Strafen geben.