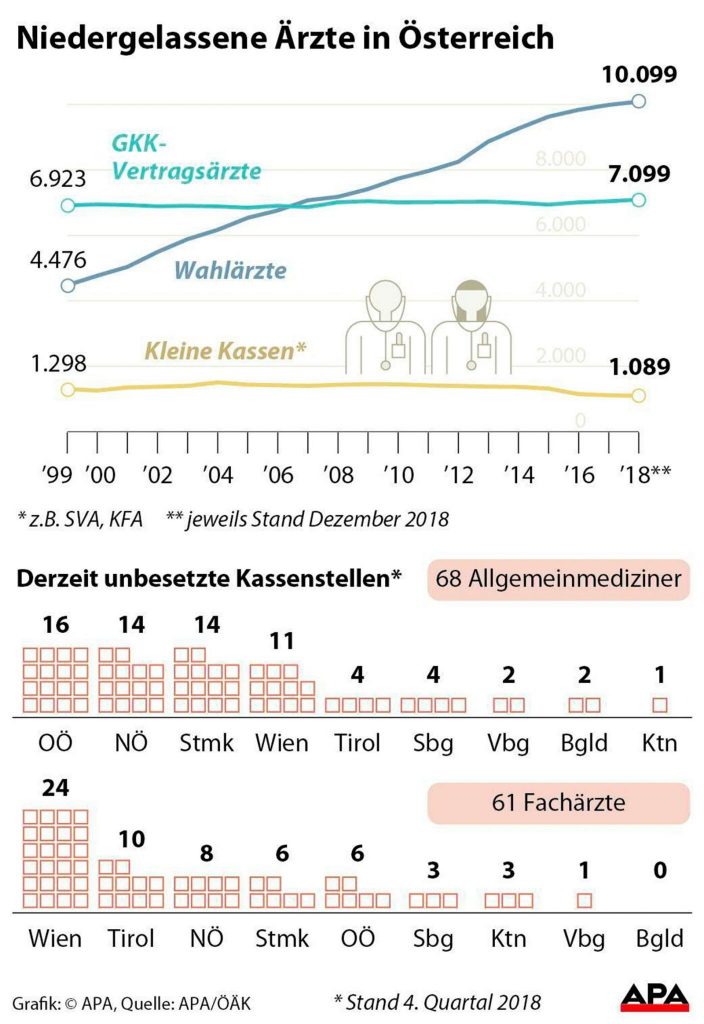

In Österreich herrscht Ärztemangel – zumindest in etlichen Gegenden. Die Hausärzte finden keinen Nachwuchs. Während die Zahl der Wahlärzte in die Höhe schießt, stagniert die Anzahl der Kassenmediziner. Vor allem die Primärversorgung, also Haus-, Frauen- und Kinderärzte, ist davon betroffen.

Jeden Morgen ab acht Uhr füllt sich das Wartezimmer von Dr. Wolfgang Hilbe in der Dornbirner Innenstadt. Kein Kinderarzt in Vorarlberg betreut so viele Patienten wie Hilbe. Doch diesen Jänner wird er 70 Jahre, dann darf er keinen Vertrag mit der Krankenkasse mehr haben.

Obwohl Hilbe sein Pensionsalter längst überschritten hat, wäre er bereit, noch länger zu arbeiten. Denn niemand möchte seine Praxis übernehmen – und das macht dem Kinderarzt Sorgen.

Seine Kassenstelle wurde zuerst in Vorarlberg ausgeschrieben, dann österreichweit. Mittlerweile läuft die Ausschreibung auch in Deutschland – bisher ohne Erfolg.

2 von 3 Hausärzten erreichen Pensionsalter – und werden weiter arbeiten

Wolfgang Hilbe steht mit seinem Problem nicht allein da: Bis 2030 dürften zwei von drei niedergelassenen Hausärzten und Hausärztinnen in Pension gehen. Einige von ihnen werden wie Hilbe in der Praxis bleiben und ihre Patienten weiter versorgen. Denn eine Nachfolge als Kassenarzt zu finden, ist schwer.

Bei den Fachärzten sieht es nicht besser aus: In zehn Jahren werden 60 Prozent von ihnen in Pension gehen – bei den Orthopäden, Frauen- und Kinderärzten sind es noch mehr – rund 65 Prozent von ihnen erreichen da Pensionsantrittsalter.

Österreich hat zweitgrößte Arztdichte in Europa, aber zu wenig Kassenärzte

Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer betont, dass es in Österreich nicht per se einen Ärztemangel gibt. Nach Griechenland verfügt Österreich über die meisten Ärzte im Verhältnis zu seinen Einwohnern. Bei den Medizin-Studierenden liegen wir sogar auf dem ersten Platz. Der Vorschlag von Sebastian Kurz im Wahlkampf, die Zahl der Medizin-Studienplätze von 1.700 auf 3.400 zu verdoppeln, ist also sinnlos. Das findet sogar die Ärztekammer: Vielmehr müssten die Arbeits- und Rahmenbedingungen für Ärzte verbessert werden, so deren Präsident Thomas Szekeres. Einige Mediziner beklagen, dass die Spezialisierung im Studium zu spät kommt. Die Ausbildung von Medizin-Studierenden liegt in Österreich in der Hand der Krankenhäuser. Eine Praxis sehen viele erst am Ende ihres Studiums von innen.

Laut Ärztekammer arbeiten von zehn Medizin-Absolventen würden derzeit nur sechs in Österreich. Ein weiteres Problem: Aus zu vielen Medizinstudenten werden später keine Kassenärzte.

Das Resultat: Wer für den Arztbesuch oder die OP zahlen kann, wird schnell behandelt. Die anderen müssen lange auf Termine warten, sitzen in überfüllten Praxen und sind nur kurz bei der Ärztin im Behandlungszimmer.

Die Kassenärzte stehen unter Zeitdruck: Ein Wahlarzt muss nur drei Patienten pro Stunde behandeln, um seine Praxis zu finanzieren. Bei einem Kassenarzt sind es neun.

Ordination und Familie sind oft nicht vereinbar

Vor allem viele Berufseinsteigerinnen wollen weder Hausärztin in einem Dorf noch Kassen-Fachärztin in einer Stadt sein. Die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin dauert mindestens drei Jahre, tatsächlich meist vier. Bis zur Fachärztin braucht es weitere drei bis vier Jahre. Damit erreichen die Ärztinnen ihr Ausbildungsende in einem Alter, in dem viele Kinder kriegen.

Und der Beruf ist nicht familienfreundlich, weiß Hilbe. Er ist selbst Vater von drei Kindern. Seine Frau Hildegard war für das Familienleben zuständig und arbeitete nebenher im Vorzimmer ihres Mannes. Bis heute managet sie das Familienleben und die Praxis.

Bessere Arbeitszeiten in Krankenhäusern

Als Kinderarzt ist er offiziell verpflichtet, minimal 20 Stunden die Woche Ordination zu halten. Von Oktober bis April ist er tatsächlich oft von acht bis achtzehn Uhr in der Praxis, hinzu kommt noch der Verwaltungsaufwand.

Junge Ärztinnen gehen lieber ins Krankenhaus, weil dort die Arbeitszeiten geregelter sind, vermutet Hilbe. Denn nachdem die EU Österreich gemahnt hatte, ist 2014 auch in Österreichs Spitälern die neue Arbeitszeitregelung eingezogen. Mehr medizinisches Personal wurde eingestellt; bis zu einem Drittel mehr Ärzten gibt es seither in den Abteilungen. Das sind viele Mediziner, die nun in den Gemeinden fehlen. So entsteht ein partieller Ärztemangel.

Finanzielle Hürde für Einsteiger

Niedergelassene Ärzte gehen auch ein finanzielles Risiko ein – auch das gibt es für Krankenhaus-Ärzte nicht. So brauchen Ärztinnen im niedergelassenen Bereich ein großes Startkapital: Ultraschall-Gerät, Computer und Laborgeräte wie EKG oder Audiometriegeräte. Mit dem Fortschritt der Technologie werden auch die Kosten für eine Praxis immer höher. Dazu kommt die Einhaltung der Hygienevorschriften, die oft Nachrüstungen erfordern. Die Kosten für eine neue Praxis belaufen sich dabei – je nach Bereich – auf 200.000 bis 300.000 Euro.

Um ihre Gemeinde-Ärzte zu entlasten, stellen heute vermehrt Bürgermeister die Räumlichkeiten für die Praxis verbilligt oder gratis zur Verfügung. In Wien bekommen die Primärversorgungszentren, also ein Zusammenschluss aus mehreren Ärzten und Ärztinnen, Unterstützung für die Gründung. Das soll auch dem Effekt entgegenwirken, dass nur Ärzte mit genügend Kapital, einer geerbten Praxis oder einem reichen Elternhaus eine eigene Praxis eröffnen können.

Ärztezentrum attraktiver als herkömmliche Praxis

Der Arbeitsalltag in einer Einzelpraxis wird von Experten oft als einsam und isoliert beschrieben. Viele junge Mediziner wollen so nicht arbeiten. Praxisgemeinschaften und Ärztezentren sind eine Alternative. Die Förderung von Primärversorgungszentren soll Abhilfe schaffen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert einen deutlichen Ausbau der Primärversorgungszentren. Bis 2021 sollen zumindest 75 von ihnen österreichweit errichtet sein. Nicht nur in entlegenen Gegenden, auch in Ballungsräumen und dem städtischen Umland sollen diese den Nachwuchs wieder locken.

Das Konzept: Drei bis fünf Ärzte verschiedener Fachrichtungen teilen sich mit sonstigem medizinischen Personal eine Praxis. Damit soll nicht nur die finanzielle Belastung geteilt, sondern auch die Arbeit im Team gestärkt werden.

Durch die Förderung wird ein Gefälle im System ausgeglichen. Dieses entsteht, weil Kassenärzte eine limitierte Anzahl an Patienten und Behandlungen von ihrer Kasse honoriert bekommen. Für Wahlärzte gelten diese Limitierungen nicht. „Waffenungleichheit zwischen Kassen- und Wahlärzten“ nennt das Hilbe: Wieso sollte sich unter diesen Bedingungen ein Berufsanfänger für einen Kassenvertrag entscheiden?

Bürokratie-Dschungel für Ärzte und Patienten

Dürfte sich Wolfgang Hilbe eines wünschen, so wäre es eine Entbürokratisierung seines Berufes. Zu den acht bis zehn Stunden, die er täglich in der Praxis verbringt, kommen je noch zwei Stunden Verwaltungsaufwand. Seine Patienten haben davon wenig – doch für die rechtliche Absicherung vor etwaigen Klagen ist die Protokollierung unumgänglich.

Die SPÖ fordert im Wahlkampf eine Entbürokratisierung des Berufes. Verwaltungsaufgaben sollen an nicht-medizinisches Personal abgegeben werden, eine Digitalisierungsoffensive soll weiter Abhilfe schaffen. Außerdem sollen Primärversorgungszentren und Gruppenpraxen den Patienten Wege und den Ärzten Zeit ersparen: „Österreich ist gekennzeichnet durch ein unkoordiniertes Nebeneinander von Fachärzten in den Ambulanzen und im niedergelassenen Bereich.“ Auch das muss besser koordiniert werden.

Lösung dringend gesucht

In der Schweiz treibt die Privatisierung und Monopolisierung der medizinischen Versorgung Blüten: Der Lebensmittelkonzern Migros eröffnet derzeit Ärztezentren im Ketten-Format. Die Ärzte sind angestellt und entgehen damit den Risiken der Selbstständigen. Seit 2010 betreibt der Detailhandels-Riese an 17 Standorten Gesundheitszentren betreibt.

Um eine solche Entwicklung in Österreich zu verhindern, fordert Rendi-Wagner nun eine Förderung für Mediziner durch die Länder , die sich in einer abgelegenen Gegend niederlassen. Österreich soll Medizin-Stipendien vergeben, für die sich angehende Ärzte verpflichten, nach Erreichen des Doktorgrads zumindest für fünf Jahre einen Kassenvertrag anzunehmen. So soll der Ärztemangel im Land behoben werden.

Doch auch die Hürde der Medizin-Aufnahmeprüfung ist zu hoch, sagt Hilbe. Zusätzlich zum Stipendium schlägt er also eine Studienplatz-Garantie vor – im Gegenzug zur Bekenntnis, eine Kassen-Praxis in einer konjunkturschwachen Gegend zu führen. Denn die Sinnhaftigkeit der Aufnahmeprüfung zweifelt der Kinderarzt an: Ein erfolgreicher Arzt müsse zwar schon klug sein, aber vor allem auch fleißig, weiß er. In Bayern ist eine solche Ausnahmeregelung für den Numerus Clausus entschieden worden, um den Ärztemangel zu bekämpfen.

Hilbe ist einer von 19 Kinder- und Jugendärzten Vorarlbergs. 15 von ihnen sind über 55. In Dornbirn, immerhin eine Stadt mit 50.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von weiteren 10.000, gibt es drei Kinderärzte mit Kassenverträgen. Alle sind über 60 Jahre alt. Einer von ihnen ist Wolfgang Hilbe. Ginge es nach ihm, er wäre bereit, auch noch mit 70 zu ordinieren. Eine Verordnung sieht allerdings vor, dass er seinen Kassenvertrag mit 70 zurücklegen muss. Er hofft, dass sich bis dahin ein Nachfolger findet.