Getarnt als Veranstalter elektronischer Musik-Events versucht die rechtsextreme Gruppierung „Tanzbrigade Wien“ in der Wiener Clubszene Fuß zu fassen. Was auf den ersten Blick wie gewöhnliche Techno-Partys wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als gezielte Rekrutierungsplattform für ein neonazistisches Netzwerk – das zeigen aktuelle Recherchen der Plattform „Österreich-Rechtsaußen“ (oera).

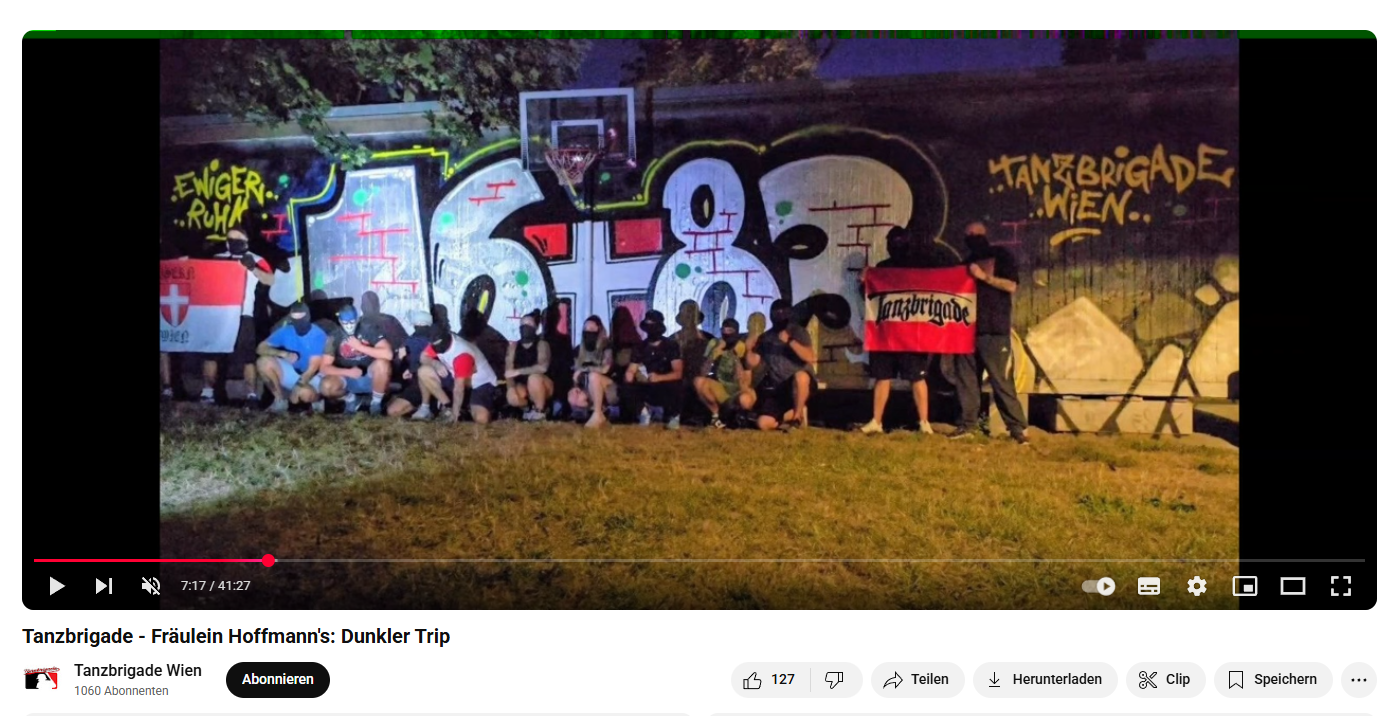

Flimmernde verwackelte Aufnahmen, musikalisch unterlegt mit Techno-Beats. Zu sehen: vermummte Männer und Frauen, verpixelte Gesichter – meist posierend vor einem Graffito. Sie jubeln, inszenieren sich mit österreichischen Fahnen, der neonazistischen Parole „Frei, Sozial und National“ und der Zahl 1683 – ein Verweis auf die Abwehr Wiens gegen das Osmanische Reich, aufgeladen mit rassistischer Symbolik. Bei den hier beschriebenen Aufnahmen handelt es sich um ein YouTube-Video von der Tanzbrigade Wien. Der Titel: Defend Europe (Europa verteidigen), 3180 Aufrufe, veröffentlicht von einer rechtsextremen Gruppierung.

Denn bei der „Tanzbrigade“ Wien handelt es sich um eine rechtsradikale Bewegung, die ihren Ursprung in der Hooligan-Szene findet und seit 2014 existiert. Ein zentraler Handlungsschwerpunkt der Gruppe: politisch motivierte Gewalt. Diese richtet sich gezielt gegen politische Gegner:innen und gegen Personen, die nicht das rechtsextreme Weltbild der Gruppe verkörpern.

Zuletzt wurden Neonazis aus dem „Tanzbrigade“-Umfeld verhaftet, weil sie homosexuelle Männer terrorisierten. Ermittelt wird wegen schwerer Körperverletzung, Raub und versuchtem Mord. Außerdem soll es Verbindungen zwischen der „Tanzbrigade Wien“ und Angriffen auf einen chassidischen Juden in der Leopoldstadt, einen vermeintlich linken Studenten in der Josefstadt und einen Journalisten in einer Wiener U-Bahn-Station geben.

Neonazis im Club – unbemerkt mitten in Wien

Besonders in den letzten Monaten rückte die Gruppe zunehmend in das Licht der Öffentlichkeit. Ganz unbemerkt von der Szene veranstaltete die Tanzbrigade in Wiener Clubs mehrere Events. Mit Hardtekk-, Gabber- (Subgenres von elektrischer Musik) und Techno-Partys versucht die „Tanzbrigade“, nach einer jahrelangen Pause in der Clubkultur Fuß zu fassen. Die Wiener Techno-Szene macht dabei mit – oder ist eben schlecht vorbereitet.

Bekannt wurde diese Bewegung durch Recherchen der Plattform „Österreich-Rechtsaußen“ (oera). Unter einem Synonym veranstalteten die „Tanzbrigade Wien“ im Jolly Roger und dem Camera Club Partys. Auf diversen Telegramkanälen bekannten sie sich zu den Events. Auch Personen aus dem Umfeld der Gruppe sollen in Camera Club und Jolly Roger gearbeitet haben. Nach Veröffentlichung der Recherchen von „oera“ im Februar 2024 wurden zwei Barkeeper des Jolly Roger aufgrund dieser Erkenntnisse entlassen.

Der Camera Club betont in einer Stellungnahme auf Instagram, dass sie zu keinem Zeitpunkt wussten, dass sich hinter den Veranstaltern ein rechtsextremes Netzwerk verbirgt. Hätten sie davon gewusst, wären diese Veranstaltungen nicht zugelassen worden. Und auch das Jolly Roger distanziert sich klar von rechtsextremem Gedankengut und macht klar: „Techno ist Freiheit – und genau deshalb auch Widerstand. Und dafür kämpfen wir. Immer.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sticker, Beats und Graffiti: Der rechtsextreme Fußabdruck in Wien

Rechtsextreme Kreise bezeichnen elektronische Musik und die Rave-Kultur häufig als „linken Mainstream“ und lehnen den damit verbundenen Lebensstil ab. Doch mit ihrem Vorgehen verfolgt die „Tanzbrigade“ einen anderen Ansatz: Sie bemüht sich, dieses subkulturelle Umfeld für ihre politischen Zwecke zu nutzen – und mit rechtsextremer Propaganda zu verknüpfen. Zu den Events kommen hunderte Menschen, von denen die meisten nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Daher eignen sich diese Veranstaltungen als ein idealer Ort, um neue Menschen zu rekrutieren.

Neben ihrer Präsenz in Clubs hinterlässt die „Tanzbrigade“ auch auf Wiens Straßen ihre Spuren: Großflächig verbreitete Sticker und Graffiti gehören zum Stadtbild. Die Gruppe fiel auch bei Corona-Demonstrationen, Veranstaltungen der Identitären Bewegung sowie Solidaritätskundgebungen für die FPÖ auf.

Verbindungen zu einer neonazistischen deutschen Kleinpartei

Im Netz fordert die Gruppe regelmäßig dazu auf, das Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt, aufzuheben. Dabei solidarisieren sie sich mit dem (nicht rechtskräftig) wegen Wiederbetätigung verurteilten Manuel Eder. Die Gruppe verbreitet auch immer wieder den Link verbotsgesetz.at. Folgt man diesem und wirft einen Blick auf das Impressum, stößt man auf die Partei „Der dritte Weg“, eine rechtsextreme und neonazistische deutsche Kleinpartei. Die Forderungen der Partei: „Erhaltung und Entwicklung der biologischen Substanz des Volkes“ und einen „Deutschen Sozialismus“. Damit knüpft sie an bestimmte Teile der NSDAP an, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz feststellt.

Anfang 2021 wurde auf der Internetseite der rechtsextremen Partei ein Interview mit der „Tanzbrigade“ veröffentlicht. Als politisches Ziel ihrer Bewegung betonen sie dort, dass sie eine Anlaufstelle für heimatverbundene Personen innerhalb der Techno-Szene sind.

„Tanzbrigade“ setzt trotz Enthüllungen ihre Aktivitäten fort

Nur vier Tage nach der Veröffentlichung der Recherche von „oera“ sollte ein neues Event der „Tanzbrigade“ stattfinden. Doch laut dem Telegram-Kanal der „Tanzbrigade“ nahm der mutmaßliche Betreiber von „oera“ Kontakt mit dem Veranstaltungsort auf und machte auf die rechtsextremen Verbindungen der Gruppe aufmerksam. Das Ergebnis: Die Veranstaltung wurde abgesagt.

Wirft man allerdings einen Blick auf ihren Instagram-Account, findet man einen aktuellen Post, auf dem ein DJ in einem Club abgebildet ist. Der Text darunter: „Die Tanzbrigade Wien bedankt sich bei allen Feiranten. An die Denunziantifa: Bei diesem Foto handelt es sich nicht um den Camera Club. Eure Schnitzeljagd geht weiter“. Und während die Gruppierung die Absagen ihrer Veranstaltungen als ein Katz-und-Maus-Spiel inszeniert, offenbart sich im gesellschaftspolitischen Kontext ein alarmierendes Problem: wie leicht es rechtsextremen Gruppen gelingt, Veranstaltungen zu organisieren und dabei lange unentdeckt zu bleiben.

Ganz ehrlich,

Bin weder rechts noch links.. gehe gern auf Partys und im schlimmsten Fall mag ich alle gar nicht..(nett formuliert).oder umgekehrt..meine grosseltern aus Italien..anderen aus Böhmen.

Ergo bunt gemixt..aber gibt’s echt noch richtige Österreicher.es ist echt zu viel lieber Falter,Kontrast usw .Wenn sie Partys machen lassen sie…besser eine Party als niente, capiche. (Wurst ob italienische korrekt)

PS.und gleich kommen alle Troller aus ihren Löcher. Satansbraten sein Vater im 10 wiener Gemeinde Bezirk im Alter von 70 von 3jugendlichen so böse geschlagen. Da habt ihr eine sinnvolle Beschäftigung und bitte macht einfach was sinnvolles …klärt auf.

Danke recht herzlich. Ein mittlerweile bald wutbürger ..danke für die Geduld aber musste den raushauen. G.nacht

Nun werd ich weiter häkeln und stricken…..aber diese 3oben genannten ratten grfraster….einen 70jährigen das Gesicht brechen….und mich und wahrscheinlich Rest denkt uns interessiert party und woswasi…

„Bin weder rechts noch links“ – also rechts.