Wien hat in den letzten Jahren die Luftqualität in der Stadt deutlich verbessert und zählt heute zu den Hauptstädten mit besonders sauberer Luft. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Förderung des Radverkehrs sowie die Schaffung neuer Grünflächen tragen maßgeblich dazu bei, Schadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren. Diese haben sich in den letzten 15 Jahren halbiert.

Immer mehr Metropolen erkennen, dass die Zukunft nicht in kilometerlangen Staus liegt. Paris sperrt Straßen für Autos, London kassiert eine City-Maut (15 Pfund pro Tag), die gezahlt werden muss, wenn man mit dem Auto in die Innenstadt fährt, Barcelona verwandelt Viertel in autofreie „Superblocks“. Weniger Abgase, weniger Lärm, mehr Platz für Menschen und deutlich bessere Luftqualität – diese Städte zeigen, dass eine lebenswerte Zukunft nur mit einer Mobilitätswende möglich ist.

Auch Wien erzielt seit Jahren Erfolge bei der Luftqualität und im Klimaschutz. Die Stadt gilt nicht nur als lebenswerteste Stadt der Welt, sondern wurde im Jahr 2020 auch zur grünsten Stadt gewählt. Gewonnen hat Wien aufgrund der zahlreichen Grünflächen, dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz, den Recycling- und Energieprogrammen sowie der hohen Fußgängerfreundlichkeit.

Historisch niedriger Wert: Gesundheitsschädlicher Feinstaub in der Wiener Luft nimmt stetig ab

Wien hat nachweislich sehr gute Luft. Das lässt sich beispielsweise an den Feinstaubwerten belegen. Feinstaub besteht aus winzigen Staubteilchen in der Luft, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Sie entstehen zum Beispiel durch Autoabgase, durch das Verbrennen von Gas, Öl oder Holz zum Heizen oder durch den Abrieb von Autoreifen. Beim Einatmen gelangt der Feinstaub tief in die Lunge und kann dort Schäden verursachen.

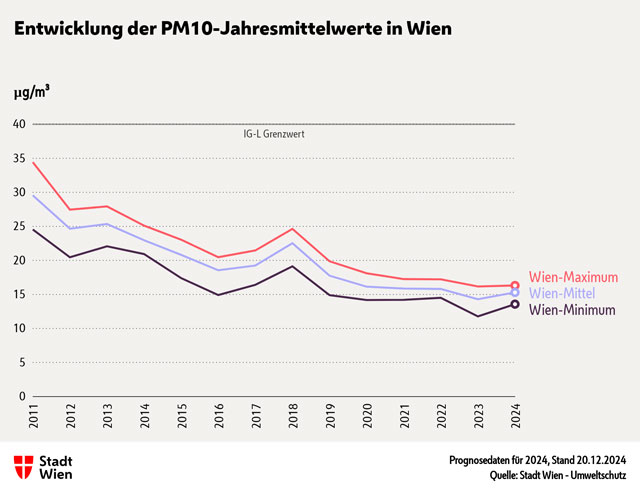

Feinstaub wird in sogenannten PM10-Werten gemessen – das sind kleine Teilchen in der Luft mit einem Durchmesser von höchstens 10 Mikrometern (0,01 mm). In Wien lag der Durchschnitt dieser Feinstaubbelastung im vergangenen Jahr bei nur 14 bis 16 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – weit unter dem EU-Grenzwert von 40. Im Jahr 2011 lag dieser Wert noch bei fast 30 – wurde also in knapp 15 Jahren halbiert.

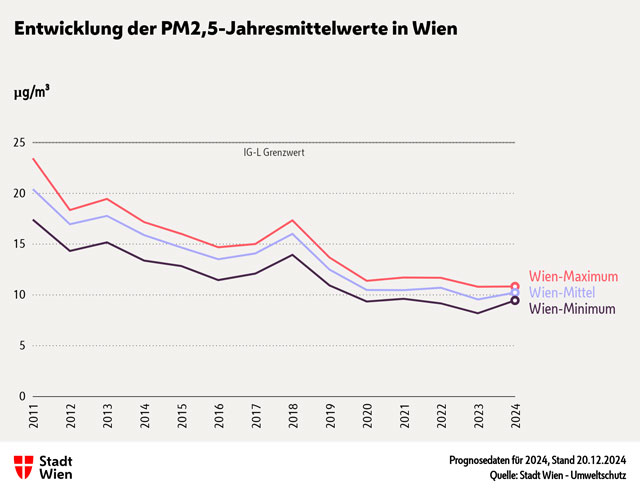

Auch für die noch feineren Partikel PM2,5 wurde in Wien laut World Air Quality Report 2024 ein Wert von 8 bis 9,7 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, was ebenfalls deutlich unter dem Grenzwert von 25 liegt. Die Hauptstädte London (9,6) und Paris (8,3) liegen etwa im selben Spektrum wie Wien.

Schädlicher Stickstoffoxid in der Luft: Halbierung innerhalb von 15 Jahren

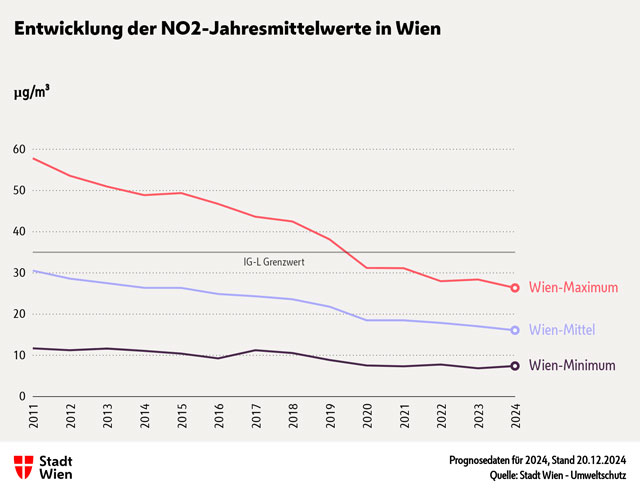

Hohe Stickstoffwerte, vor allem von Stickstoffdioxid (NO₂), sind ein weiterer Parameter für die Luftqualität. Diese entstehen hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen in Autos, Heizungen oder Industrieanlagen. Stickstoffoxide können die Atemwege reizen, Entzündungen auslösen und die Lunge schädigen. Sie tragen außerdem zur Bildung von Feinstaub bei. An allen Messstationen in Wien lagen die Messwerte für Stickstoffdioxid im Jahr 2024 unter den EU-Grenzwerten und haben sich ebenfalls seit 2011 fast halbiert. 2024 lagen sie bei etwa 16 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Mittelwert, variiert stark zwischen Zentrum und Peripherie). In London lagen die Werte im Jahr 2023 bei etwa 14 und in Paris bei etwa 18.

Öffis für alle und mehr Radwege: Moderne Infrastruktur verbessert die Luftqualität

Wien investiert kontinuierlich in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ab 2026 wird etwa die U5 zwischen Karlsplatz und Frankhplatz verkehren. Der Preis des 365-Euro-Jahrestickets – ein Euro pro Tag – ist seit über zehn Jahren unverändert, trotz Inflation. Das erleichtert vielen den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn.

Die Stadt Wien verfolgt seit 2021 das Ziel, den Radverkehr durch den Ausbau eines durchgängigen Hauptradnetzes zu fördern. Im Rahmen einer Radweg-Initiative wurden bis Ende 2024 knapp 100 Kilometer neue Radinfrastruktur geschaffen. Größtenteils wurden Radwege gebaut, die baulich vom Autoverkehr getrennt sind. Heuer sollen weitere 24 Kilometer in über 50 Projekten folgen. Der Fokus liegt auf Zwei-Richtungs-Radwegen, Lückenschlüssen und verkehrsberuhigten Fahrradstraßen. Lückenschlüsse sind bauliche Maßnahmen, mit denen bislang unterbrochene oder fehlende Abschnitte im Radwegenetz verbunden werden, um durchgängige und sichere Radrouten zu schaffen.

75 % der Wiener*innen legen ihre Alltagswege umweltfreundlich zurück

Laut aktueller Mobilitätserhebung bewegen sich die Menschen in Wien am häufigsten mit den Öffis (34 %) oder zu Fuß (30 %) fort. Auch nehmen immer mehr Menschen das Fahrrad – dieser Wert stieg von 3 % im Jahr 1993 auf 11 %. Der Anteil des Autoverkehrs sank hingegen auf 25 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen. Im Jahr 1993 lag dieser Wert noch bei 40 %. Der kontinuierliche Ausbau von Radwegen und öffentlichem Verkehr sowie Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums dürften zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Weniger Gas und mehr Grünflächen reduzieren Schadstoffe

Der Ausbau der Grünflächen in der Stadt wirkt sich ebenfalls positiv auf die Luftqualität aus. So pflanzt Wien jährlich 4.500 neue Bäume – in den letzten Jahren kamen zusätzlich 25.000 Bäume dazu. Auch neue Grünflächen entstehen jedes Jahr. So hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt, in einer Grünraumoffensive zwischen 2021 und 2025 400.000 Quadratmeter neue Parkflächen zu errichten. Seit 2021 wird vermehrt darauf geachtet, versiegelte Flächen gezielt aufzubrechen, zu begrünen und zu kühlen. Zudem hat die Stadt den Wienerwald geschützt und die Donauinsel wurde zum grünen Freizeitort für alle Wiener:innen. Bäume und begrünte Flächen kühlen nicht nur die Stadt, sondern filtern auch Staub, Schadstoffe und Feinstaubpartikel aus der Luft und sorgen so für eine bessere Luftqualität. Außerdem produzieren Pflanzen Sauerstoff und erhöhen die Luftfeuchtigkeit und kühlen die Stadt.

Das Verbrennen von fossiler Energie gibt ebenfalls viele Schadstoffe in die Luft ab. Wien setzt deshalb verstärkt auf Fernwärme, Wärmepumpen und Sonnenenergie. Ziel ist es, den Gasverbrauch im Wohnbereich massiv zu senken, um damit CO₂ einzusparen sowie die Luftqualität zu verbessern. So entsteht in Simmering beispielsweise die größte Wärmepumpe Europas, die ab 2027 rund 112.000 Haushalte mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen wird.

Größte Wärmepumpe Europas: So liefert Wien klimafreundliche Fernwärme an 128.000 Haushalte

Mit einem funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, könnte die Umweltbelastung noch westlich geringer sein. Dafür gibt es in Wien keine Interesse.

–

Das Straßenbahnnetz wird immer mehr ausgedünnt, bei gleichzeitig steigender Bevölkerungszahl. Dringend benötigte Linien werde nicht errichtet wie die Straßenbahnlinie 13 und 48.

–

Der viel progierte Ausbau der U2/U5, hier konnte keiner den Nutzen erklären, außer das es Verkehr produziert, die Stadt zu einem Schweizer Käse macht. Und so wie die aktuellen Planungen sind wird mit Fertigstellung die Linie 9 und 42 eingestellt und das Netzt weiter ausgedünnt.

–

Straßenbahnen die wie Sardinendosen gestopft sind, dazu Intervalle wie in den 1970er Jahren, das ist das beste Argument für das eigene Auto. Wer da auf das Auto verzichtet, der muss extrem masochistisch Veranlagt sein. Bus Fahren ist wie ein Plates-Training, war vor Jahren der Werbeslogan, heute Öffi Fahren ist wie der Besuch eines SM Etablissements.

–

Um das Geld was der dämliche U2/U5 Komplex kostet hätte man die inzwischen fehlenden 26 Straßenbahnlinien errichten können, und es wären immer noch 2 Milliarden übrig. Geld das jetzt in den Kassen fehlt.

–

Wie weit es fehlt hat sich diesen Samstag mit der Regenbogen-Parade gezeigt. Wenn man es nach mehr als 500 Veranstaltungen am Ring noch immer nicht zusammenbringt auf den restlichen Linien die Intervalle aufrecht zu erhalten, dann ist das entweder grenzenlose Unfähigkeit, absolutes Desinteressen, Sabotage oder Terror.

–

Es gibt keinen einzigen Tag mehr wo es keine Stress gibt im öffentlichen Nahverkehr, selbst am Sonntag Nachmittag wo nichts los ist, bringt man es zusammen, veritable Betriebsstörungen zu inszenieren.