Die gute Nachricht: Jeder, der medizinische Hilfe in Österreich braucht, bekommt sie auch. Doch wenn es darum geht, wie schnell es einen Termin gibt, wie weit weg eine Fachärztin ist – und wie viel man bei Privatleistungen von der Versicherung erstattet bekommt – gibt es Unterschiede. Wir haben mit der Gesundheitsforscherin Sophie Fößleitner gesprochen, die die Sonnen- und Schattenseiten des Gesundheitssystems in Österreich wissenschaftlich untersucht. Sie sagt: Es gibt zu viel soziale Ungleichheit auf der Patient:innen-Seite – und teilweise sehr schwere Arbeitsbedingungen auf der Ärzt:innenseite. Für beides hat sie Lösungsvorschläge!

99,6 Prozent der Menschen in Österreich haben Zugang zu medizinischer Versorgung

Kontrast.at: Immer öfter ist von der 2- oder 3-Klassen-Medizin in Österreich die Rede. Was versteht man darunter?

Sophie Fößleitner: Grundsätzlich ist das österreichische Gesundheitssystem eines der besten der Welt, das hat sich auch in der Pandemie gezeigt. 99,6 Prozent der Menschen in Österreich haben eine Krankenversicherung und damit Zugang zu medizinischer Versorgung. Bis auf den zahnärztlichen Bereich und die psychische Gesundheit gibt es kaum ungedeckten Bedarf nach gesundheitlicher Versorgung in Österreich. Auch im EU-Vergleich ist Österreich ganz vorne. Rein organisatorisch sollten wir also keine Klassenmedizin haben, weil das öffentliche Gesundheitssystem fast alles abdeckt.

Aber dennoch gibt es auch bei uns Ungleichheiten. Das betrifft vor allem die finanzielle Lage.

Der Zugang zur Versorgung ist auch in Österreich abhängig von den finanziellen Mitteln der Patient:innen. Wer mehr Geld hat, kann auf Wahlärzt:innen ausweichen, sich so die Wartezeit verkürzen und die ärztliche Betreuung verbessern. Das versteht man unter „2-Klassen-Medizin“: Wenn man sich eine bessere Gesundheitsversorgung kaufen kann.

Der Unterschied zwischen 2-, 3- und sogar 4-Klassen-Medizin in Österreich

Die „3-Klassen-Medizin“ bezieht sich auf den Versicherungsstatus: Welche Leistungen die Krankenkasse übernimmt, hängt vom Versicherungsträger ab. In Österreich sind das die einzelnen Bundesländer in der Gesundheitskasse (ÖGK), aber vor allem die Unterschiede zwischen der ÖGK und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), die zum Beispiel bei Zahnbehandlungen mehr übernehmen, höhere Zuschüsse zur Psychotherapie leisten usw.

Darüber hinaus kann man auch noch eine 4.Klasse im österreichischen Gesundheitssystem erkennen, die sich durch informelle Kontakte zu Ärzt:innen ergibt. Wenn man jemanden kennt, ist es oft leichter, an Termine zu kommen bzw. wird an die richtigen Stellen im Gesundheitssystem verwiesen. Das wirkt sich positiv auf das Behandlungsergebnis aus. Zu den Unterschieden in der Gesundheitsversorgung spielen zudem auch regionale Unterschiede rein, weil die Ärztedichte im ländlichen Bereich viel geringer ist. So ist die Dichte an Ärzt:innen mit weniger als 4,5 Ärzt:innen pro 1.000 Einwohner:innen im Burgenland, in Vorarlberg und Oberösterreich viel geringer als beispielsweise in Wien, wo sie bei über 6 Ärzt:innen pro 1.000 Einwohner:innen liegt. Also es gibt auch in Österreich Ungleichheit bei der Gesundheitsversorgung und somit in weiterer Folge auch bei der Gesundheit.

Wie wir wohnen und arbeiten – und wie viel Geld wir haben – beeinflusst unsere Gesundheit

Welche Ungleichheit gibt es in Bezug auf die Gesundheit selbst?

Fößleitner: Das Einkommen, die Arbeitsbedingungen, die Wohnsituation und die Bildung – all das sind nicht-medizinische Faktoren, die den Gesundheitszustand stark beeinflussen. Diese sogenannten “sozialen Determinanten” der Gesundheit beeinflussen den Gesundheitszustand sogar deutlich mehr als das Gesundheitssystem selbst.

Grundsätzlich gilt, dass der sozioökonomische Status sehr stark mit dem Gesundheitszustand zusammenhängt. Also:

Je ärmer und weniger formal gebildet jemand ist und je prekärer die Arbeitsmarktpartizipation ist, umso schlechter ist auch die individuelle Gesundheit. Es macht einfach einen Unterschied für die Gesundheit, ob man einen sicheren Arbeitsplatz im Büro hat oder ob man im prekären Schichtdienst arbeitet. Ob man sich gesundes Essen leisten kann oder ob man in einer Wohnung ohne Schimmel und in einer Gegend mit geringer Feinstaubbelastung lebt.

Diese Lebens- und Arbeitsbedingungen sind natürlich auch eng mit dem Einkommen, der Bildung und der sozialen Schicht verbunden. Wenn dazu noch die 2-Klassen-Medizin kommt und ärmere Leute schlechter versorgt werden, weil sie lange auf einen Termin warten oder keine/n Kassenarzt/-ärztin finden, verschärft sich diese Ungleichheit noch weiter.

Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status leiden zudem öfter an chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Adipositas, sie rauchen auch öfter. Das hat aber nicht unbedingt damit zu tun, dass diese Leute nicht wissen, was gesund wäre. Aber die materiellen Umstände, der Stress, die Unsicherheit und die Unzufriedenheit führen dazu, dass man sich nicht so gesundheitsfördernd verhält, wie man das vielleicht gerne tun würde. Deshalb ist es aus einer Gesundheitsperspektive so wichtig, dass soziale Gleichheit in allen Bereichen gefördert wird, denn die geht mit gesundheitlicher Gleichheit Hand in Hand.

Soziale Umverteilung, bessere Arbeitsbedingungen, gute öffentliche Bildung und weniger Feinstaubbelastung, vor allem in den Städten und in den Industriegebieten, das würde den Gesundheitszustand der Bevölkerung nachhaltig verbessern.

Wenn wir eine gesündere Gesellschaft wollen, müssen wir mehr soziale Gleichheit schaffen

Das ist also mehr eine wirtschafts- und sozialpolitische Aufgabe als eine gesundheitspolitische?

Fößleitner: Natürlich sind Investitionen in das öffentliche Gesundheitssystem und in Präventions- und gesundheitsfördernde Maßnahmen wichtig. Dazu zählen der Ausbau von Kassenstellen und Primärversorgungszentren, aber auch Angebote wie die gesunde Jause in der Schule, Vorsorge-Untersuchungen oder die Subventionierung von gesunden Lebensmitteln, damit diese auch wirklich für alle leistbar sind.

Aber um den Gesundheitszustand in der Bevölkerung wirklich deutlich zu verbessern, müssen wir die soziale Gleichheit fördern – im Bereich der Arbeit und des Einkommens, der Bildung, des Wohnens und des Klimaschutzes.

Wie steht es eigentlich um das Gesundheitsbudget in Österreich?

Fößleitner: Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP ist in den letzten 20 Jahren recht konstant geblieben beziehungsweise sogar leicht gestiegen. Er liegt ungefähr bei 10% des BIP, 2020 waren es pandemiebedingt sogar 11,5%. Insgesamt werden 16 Prozent der Staatsausgaben für Gesundheit ausgegeben. Die Gesundheitsausgaben wachsen dabei sogar stärker als das BIP. Das heißt aber nicht, dass die Qualität der Versorgung konstant steigt.

Die Höhe der Gesundheitsausgaben ist in Österreich von der Nachfrageseite getrieben. Wenn die Gesundheitsausgaben steigen, dann heißt das in erster Linie, dass die Leute kränker geworden sind bzw. generell mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Das hängt natürlich mit der gestiegenen Lebenserwartung zusammen, aber auch mit der steigenden Ungleichheit, die sich negativ auf die Gesundheit vieler Menschen auswirkt.

Ärzt:innen mit Kassenverträgen können Familie und Beruf schlechter miteinander vereinbaren – Gruppenpraxen und Primär-Versorungszentren als Lösung

Dass die Gesundheitsausgaben steigen, merkt man aber kaum an den Kassenärzt:innen, die werden eher weniger als mehr. Woran liegt das?

Fößleitner: Bestimmte Regionen sind von einem Mangel an oder unbesetzten Kassenstellen besonders betroffen. Gründe hierfür sind die bei Kassenverträgen oftmals schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine geringere Work-Life-Balance. Denn ein Kassenvertrag schreibt eine bestimmte Zahl von Stunden zu bestimmten Zeiten, zeitig in der Früh oder spät am Abend, vor. Im ländlichen Raum kommt noch die generelle Problematik der geringen Attraktivität hinzu, also dass es im ländlichen Bereich an öffentlicher Infrastruktur, Kinderbetreuung, Arbeitsplätzen und Freizeitmöglichkeiten mangelt.

In dieser Hinsicht überschneiden sich Gesundheitspolitik und Kommunalpolitik: Die Attraktivierung des ländlichen Bereichs ist auch für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung von hoher Relevanz.

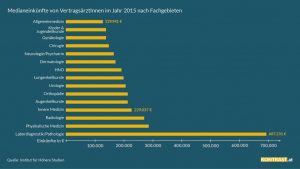

Gegen das Vereinbarkeitsproblem würden Gruppenpraxen oder Primärversorgungszentren helfen. Laut Ärztekammer ist zudem die schlechte Bezahlung der Kassenärzt:innen das Problem bei unbesetzten Kassenstellen. Das ist aber nur bedingt richtig. Wir haben beim IHS eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass Kassenverträge gut bezahlt sind – zum Teil viel besser als Ärzt:innen im Krankenhaus. Aber natürlich gibt es enorme Schwankungsbreiten zwischen den Fachgebieten, in der Radiologie verdient man wahnsinnig viel, in der Allgemeinmedizin oder Kinder- und Jugendheilkunde viel weniger und hier fehlen auch viele Kassenärzt:innen.

Kassen-Ärzt:innen führen Untersuchungen durch, die nicht notwendig sind – weil sie nur so die Gesprächszeit verrechnen können

Also ist die „Klage“ der MedizinerInnen über schlechte Kassenverträge nicht gerechtfertigt?

Fößleitner: Teilweise. Ärzt:innen gehören in Österreich zu den Bestverdiener:innen, aber es gibt schon auch einige Probleme mit den Kassenstellen. Man müsste jedenfalls die Abrechnung mit der Kasse anders regeln. Zum Beispiel könnte man einen Teil der Fixkosten und Anschaffungskosten für teure Geräte wie Röntgen oder Ultraschall besser abdecken. Somit könnte man vermeiden, dass sich Ärzt:innen ihre hohen Ausgaben über eine hohe Anzahl an Patient:innen zurückholen. Da kommt es dann nämlich zur berüchtigten “Fließbandmedizin”, wo die Qualität der Behandlung leidet.

Es braucht auf jeden Fall auch einen neuen Leistungskatalog, das ist in jedem Fachgebiet sehr unterschiedlich, was da reformiert werden muss. Die ärztliche Gesprächsführung müsste aber jedenfalls höher vergütet werden, weil Ärzt:innen auch eine psychosoziale Aufgabe erfüllen und für viele Menschen das Gespräch mit den Ärzt:innen wichtig ist.

Momentan lösen viele Ärzt:innen dieses Problem oft mit einer Quer-Subventionierung: Das heißt, sie führen Untersuchungen durch, die medizinisch eigentlich nicht notwendig wären, um die Gesprächszeit zu verrechnen. Das ist einerseits eine Ressourcenverschwendung und andererseits auch nicht gut für die Patient:innen selbst.

Zu wenige Kassen-Verträge bei Kinderärzt:innen, in der Gynäkologie, der Psychotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Sind die Bedingungen im kassenärztlichen Bereich also der Grund, dass es immer mehr Wahlärzt:innen gibt? Sollte man das System der Wahlärzt:innen beschränken?

Fößleitner: Ich denke das spielt sicher hinein. Die Gründe, warum viele Wahlärzt:innen werden, sind die flexibleren Arbeitszeiten und dass man mehr Zeit für die Patient:innen hat. Der Stundenlohn ist natürlich auch höher. Nach einem Dienst im Krankenhaus kann man noch ein paar Stunden in der Privatordination dranhängen, das ist lukrativ.

Der wahlärztliche Bereich ist einfach attraktiver als eine Kassenstelle und das stellt langfristig eine Gefahr für die öffentliche Gesundheitsversorgung dar. Von daher sollte man sich also schon überlegen, das System der Wahlärzt:innen zu beschränken.

Bei den Kinderärzt:innen, in der Gynäkologie, der Psychotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es schon jetzt zu wenige Kassenärzt:innen. Gerade nach zwei Jahren Pandemie ist die mangelnde öffentliche psychische Gesundheitsversorgung ein großes Problem.

Eine Möglichkeit, den wahlärztlichen Bereich zu beschränken ist es, mehr Kassenverträge anzubieten und diese auch attraktiver zu machen. Etwa durch mehr Gruppenpraxen oder Primärversorgungszentren, wo die Ärzt:innen im Team mit anderen Gesundheitsberufen arbeiten und nicht ganz alleine eine Praxis führen müssen. Eine andere Möglichkeit wäre es, bei der Zulassung der Wahlärzt:Innen eine Obergrenze einzuführen. Das gibt es in anderen Berufen auch, etwa bei den Steuerberater:innen oder den Rauchfangkehrer:innen.

Binnen 10 Jahren geht jede dritte Ärztin in Pension – das wird ein Problem

Wird die Problematik der unbesetzten Kassenstellen durch den drohenden Mangel an Ärzt:innen noch verschärft werden?

Fößleitner: Wir haben in Österreich eigentlich noch keinen Ärztemangel, sondern eine schlechte Verteilung von Ärzt:innen – zwischen Stadt und Land, zwischen Kassenverträgen und Privatordinationen und zwischen den einzelnen Fachgebieten. Deshalb fehlen in manchen Bereichen Ärzt:innen, obwohl es genug geben würde. In zehn Jahren droht aber tatsächlich der Ärztemangel, wenn rund ein Drittel der heutigen Ärzt:innen in Pension sein wird. Wenn sich also in den nächsten Jahren nichts an den Grundvoraussetzungen ändert, kann das definitiv zum Problem werden.

9 von 10 Menschen, die Ärzt:innen werden wollen, werden von den Unis ferngehalten

Das Burgenland und die Steiermark finanzieren zusätzliche Studienplätze für Medizin, dafür müssten die Absolvent:innen mindestens 5 Jahre im Bundesland arbeiten. Ist das eine Lösung, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken?

Fößleitner: Ein Grund für den drohenden Mangel an Ärzt:innen ist sicher die Ausbildung. Rund ein Viertel der Absolvent:innen geht nach dem Medizinstudium ins Ausland, weil die Ausbildung in Deutschland, der Schweiz oder England sowohl vom Gehalt als auch von den Arbeitszeiten und der Facharztausbildung selbst deutlich attraktiver ist. Wer fast sechs Jahre im Ausland arbeitet, der baut sich dort meist ein Leben auf und kommt dann nicht so schnell nach Österreich zurück. Dazu kommen etwa 20% der Studierenden aus dem Ausland, die dann auch nach dem Studium meistens zurück in ihre Heimat gehen.

Man müsste die Ausbildung in Österreich also einerseits attraktiver machen, um zukünftige Fachärzt:innen hier zu halten. In Wien wird die Facharzt-Ausbildung zum Beispiel gut bezahlt, in Kärnten und Niederösterreich deutlich schlechter.

Andererseits bräuchte es für ganz Österreich eindeutig mehr Medizin-Studienplätze an öffentlichen Universitäten, die Zugangsbeschränkungen sind kontraproduktiv. 9 von 10 jungen Menschen, die Medizin studieren wollen, werden nicht genommen. Im Gegenzug entstehen immer mehr Privatunis, die jedoch nicht für alle zugänglich sind.

Das Burgenland finanziert jetzt zudem das Studium an einer Privatuniversität, das ist als lokale Lösung schon sinnvoll gegen den zukünftigen Ärztemangel im Bundesland. Man kennt dieses Modell aus Deutschland, wo Landkreise Stipendien von 500 bis 1000 Euro pro Monat an Studierende vergeben, die sich im Gegenzug verpflichten, nach der Ausbildung als niedergelassene/r Arzt/Ärztin im Landkreis zu bleiben. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend, also ist es sicherlich gut, dass man auch hierzulande an solche Lösungsmöglichkeiten denkt.

Auch ich habe das schon an die Ärztekammer geschrieben, aber keine befriedigende Antwort bekommen Es wird schon seit Jahren über den Ärzte und Pflegemangel geklagt!! Wie kann das sein?Na, wir haben eine starke „ Medizinstudiums-Auslese, bei der viele junge Menschen beim Medizinstudium behindert wird

Ist es wegen der „kostenlosen“? Ausbildung zu neuen Ärzten, der Regierung zu TEUER??

Bewerbungen zum Medizinstudium gibt es ja genug, nur die Ausbildungsplätze sind zu wenig!

Aber, an zu wenig junge Leute, die dieses Studium machen wollen, kann es nicht liegen!

Alle Ärzte, die das Studium bei uns abgeschloßen und bestanden haben, müßen sich, schon bei Beginn des Gratis-Medizin- Studiums 5-10 Jahre Verpflichten, eine Arztpraxis zu eröffnen oder zu übernehmen.

Dies soll mit größtmöglicher Unterstützung , vom jeweiligem Land, Dorf usw.. erfolgen!

Fürs MILITÄR ist genug Geld da, warum nicht für die allgemeine Gesundheit?

Die ÖGK soll ins „gesparte“ Greifen und all den LANDÄZTEN (Kinder, Allgemein und Fachärzten), die Tag und Nacht für die Bevölkerung da sind, ein entsprechendes SALÄR , bezahlen!

Nur so kann man den Ärztemangel bei uns in Österreich, hintanhalten!!

Und wenn ein ÖGK- Arzt in Pension geht, soll die ÖGK die Praxis übernehmen und dann an einen, in Österreich bleibenden Arzt, vielleicht GRATIS, Übergeben!!

Das wäre mein Beitrag zum Ärztemangel!!