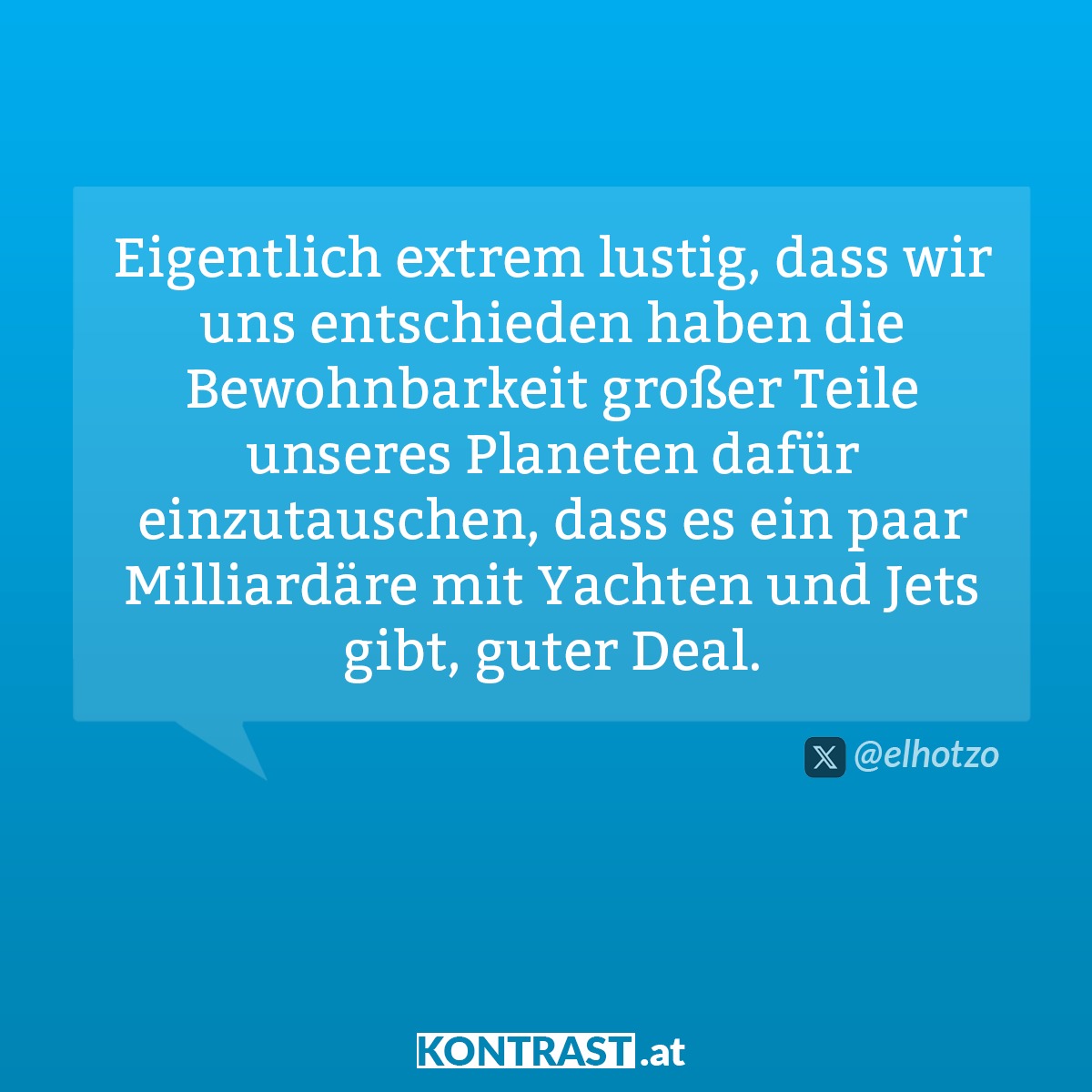

Immer mehr Fluglinien werben mit Ausgleichszahlungen, die den ökologischen Fußabdruck von Passagieren trotz Flugreise klein halten sollen. Aber funktioniert das wirklich? Leider nein: Greenpeace zeigt, dass es eine Masche ist und dem Klima nicht nützt. Auch die AK Oberösterreich zeigt auf, dass Vermeiden besser ist als Kompensieren.

In Zeiten des Klimawandels und der Erderwärmung denken viele bei der Reiseplanung zweimal nach. Muss es der 14-Tage-Abstecher nach Bali sein? Soll ich für ein verlängertes Wochenende nach London fliegen?

Ein „Ja“ ist eher zu rechtfertigen, wenn man die Option hat, für einen kleinen Aufpreis einen CO2-Ausgleich gleich mitzubuchen. „Economy Green“ heißt das zum Beispiel bei der Lufthansa. Aber wie grün handle ich da als Verbraucher:in wirklich?

Ausgleichszahlungen nutzen in erster Linie Unternehmen und nicht dem Klima

Ein paar Euro mehr und schon sind die schädlichen Klimaauswirkungen ausgeglichen? So einfach geht das nicht, wie jetzt eine Studie von Greenpeace zeigt. Sogenannte „Kompensationen“ nutzen nämlich in erster Linie den Unternehmen, die diese als Marketingstrategie verwenden. Vor allem Fluglinien versuchen so, ihre Kundinnen und Kunden bei der Stange zu halten.

Die Idee hinter den „Kompensationen“ ist simpel: Durch den Aufpreis sollen Projekte unterstützt werden, die das umweltschädliche Verhalten mit klimafreundlichen Maßnahmen ausgleichen. Das passiert meistens auf zwei Arten:

1. Durch Projekte, die Maßnahmen zur Bindung von CO₂ fördern – das sind meistens Waldschutz- oder Aufforstungsprojekte.

2. Durch Investitionen, die andernorts CO₂-Emissionen verringern sollen. Also werden z. B. Photovoltaikanlagen gebaut oder Solar-, Biomasse- und Windkraftwerke errichtet.

Das klingt zunächst nach einer guten Sache. Allerdings ändert das nichts daran, dass eine Flugreise umweltschädlich ist und das auch trotz Ausgleichszahlungen bleibt.

Reinhard Steurer, Klimawissenschaftler an Universität für Bodenkultur Wien, meint dazu:

“CO₂-Kompensation ist eine Art moderner Ablasshandel. Es ist ein Scheinklimaschutz zur Gewissensberuhigung für jene, die zahlen und nicht selten Betrug für jene, die kassieren und eben nicht nachweislich Emissionen reduzieren. An der tatsächlichen Vermeidung von Emissionen, z.B. durch weniger Flüge, führt kein Weg vorbei.”

Tricksen bei den Zertifikaten

Hinzu kommt, dass der Handel mit Emissionszertifikaten extrem undurchsichtig ist. Laut WWF gibt es kaum einen Kompensationshändler, bei dem man die Projekte transparent nachverfolgen kann:

“Es sind relativ viele Schrott-Zertifikate auf dem Markt, die keine tatsächliche Klimawirkung belegen können und somit reines Greenwashing betreiben.” Das liege daran, dass der Markt völlig unreguliert sei.

So werden zum Beispiel Emissions-Senkungen oft doppelt angerechnet. Nämlich für den jeweiligen Staat, in dem sie durchgeführt und dann noch einmal bei der Firma, an die sie verkauft werden. Außerdem werden oft Zertifikate für Projekte verkauft, die ohnehin schon funktionieren und auch ohne Emissionshandel stattfinden würden. Dass mit dem Geld also tatsächlich neue Projekte finanziert werden, scheint laut WWF die Ausnahme zu sein.

Doch selbst dann lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn oft wird nur die reine Menge an CO₂ zur Berechnung herangezogen und außer Acht gelassen, dass Flugzeuge die Treibhausgase direkt in die Atmosphäre blasen. Dort können sie eine bis zu dreimal schädlichere Wirkung entfalten. Bei den Projekten, die unterstützt werden, ist es oft umgekehrt, sie entfalten meist eine geringere Wirkung als angegeben. Neu gepflanzte Bäume brauchen Jahre, bis sie entsprechende Mengen Kohlendioxid speichern können – sofern sie nicht davor wieder abgeholzt werden.

Luftfahrtbranche will bis 2050 klimaneutral werden

Verbraucher:innen werden getäuscht, so Greenpeace. Unternehmen verleihen sich einen grünen Anstrich, ohne dass es wirklich zu nachhaltigen Veränderungen im eigenen Unternehmen kommt. Will ein Unternehmen wirklich klimaneutral werden, so müssten die durch alle Aktivitäten verursachten Emissionen auf ein Minimum reduziert und nur allfällige restliche Emissionen kompensiert werden.

Im eingangs erwähnten Fall der Lufthansa besteht das Nachhaltigkeitsversprechen aus zwei Teilen: Einerseits aus dem CO2-”Ausgleich” (zu 80 %), andererseits soll mit dem Aufpreis die Verwendung von nachhaltigem Treibstoff (zu 20 %) finanziert werden.

Der Einsatz derartiger Treibstoffe ist der größte Hoffnungsträger im „Fly Net Zero 2050“ – Vorhaben der International Air Transport Association (IATA). Der Weg zum klimaneutralen Flugverkehr fußt zu 65 Prozent darauf, Flieger zukünftig mit neuartigem, nachhaltigerem Kraftstoff zu betreiben. Andere Maßnahmen umfassen die Anschaffung neuester Technologien und Maschinen (13 %), die Verbesserung der Infrastruktur und der Betriebseffizienz (3 %) sowie die bereits erwähnten Kompensationen und Investitionen in andere Projekte (19 %).

Doch wie realistisch sind diese Vorhaben?

Problem: Nachhaltige Treibstoffe machen derzeit nur einen Bruchteil aus

In Sachen nachhaltigem Kraftstoff gibt es derzeit nur eine realistische Option: sogenannte Sustainable Aviation Fuels. Dabei mischt man herkömmlichem Flugzeugbenzin mit Treibstoffe biologischen Ursprungs, etwa Reste von Speiseölen aus der Gastronomie. Jedoch sind hier die benötigten Mengen nicht ausreichend verfügbar. Die Lufthansa verwendet derzeit nur zu 0,2 % die nachhaltige Treibstoff-Alternative. Das entspricht etwa dem globalen Durchschnitt.

Hinzu kommt, dass auch für Tierfutter, Kosmetik und Biodiesel Altfette verwendet werden. Würden diese Industrien auf Alternativen ausweichen, etwa auf Palmöl, würde die Umwelt an anderer Stelle in Mitleidenschaft gezogen werden, etwa durch die Abholzung des Regenwalds. Weitere Ideen für nachhaltige Kraftstoff-Alternativen umfassen E-Fuels oder Wasserstoff. Doch diese Innovationen sind derzeit noch nicht ausgereift genug, um sie in der benötigten Menge zu produzieren.

Dass klimaneutrales Fliegen bis 2050 alleine durch derartige Maßnahmen möglich wird, ist fraglich. Jakob Graichen, Luftfahrtexperte beim Öko-Institut Berlin, meint daher: „Wir schaffen die Klimaneutralität tatsächlich nur in der Kombination aus deutlicher Nachfragereduktion und deutlich mehr Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen.“

Nur 2 % Vielflieger: Allgemeinheit fördert Flugverkehr – anstatt klimafreundliche Alternative

Außerdem gerät bei dieser Debatte leicht aus dem Blick, dass es beim intensiven Flugverkehr keineswegs um die breite Bevölkerung geht. So sind nur etwa 1 % der Weltbevölkerung für 50 % der Emissionen aus dem Flugverkehr verantwortlich. Auch innerhalb der Industriestaaten ist der Anteil jener, die überhaupt ins Flugzeug steigen, relativ gering – in Österreich fliegt ungefähr die Hälfte der Menschen nur einmal oder seltener im Jahr. Nur 14 % fliegen mehrmals pro Jahr, 2 % fliegen sogar mehrmals pro Monat und machen somit einen großen Teil der Nachfrage aus.

Umso verwunderlicher ist es, dass gerade die Luftfahrtbranche von der Mineralölsteuer befreit ist. Nirgends kostet der Liter Treibstoff so wenig wie am Flughafen. Und auf internationale Flüge gibt es auch generell keine Mehrwertsteuer. Damit werden die Reisegewohnheiten dieser 2 % von der Allgemeinheit subventioniert. Während man für die Autoreise nach Kroatien Mineralölsteuer zahlt, muss man das auf dem Flug in die Malediven nicht. Auch Bahnunternehmen müssen Steuern für den Strom zahlen, den sie für das Betreiben von Zügen brauchen. Hinzu kommen für den grenzüberschreitenden Zugverkehr rund 1.000 Regeln, während der Flugverkehr viel weniger reguliert ist. Das sind wichtige Gründe, warum die klimafreundlichere Alternative wie Nachtzüge im Vergleich zu Flugtickets viel teurer ist. Hier müsste eine politische Lösung ansetzen. Gerade von diesen grundlegenden Fragen lenkt die Flugbranche mit Emissionszertifikaten und einer angeblichen CO₂-Neutralität ab.

Sie können maximal 7 Forderungen auswählen und ihre Abstimmung im Nachhinein ändern.