Die Corona-Krise hat uns auf drastische Weise gezeigt, wie abhängig wir von globalen Wirtschaftskreisläufen sind. Plötzlich fehlte es an Masken und Desinfektionsmittel und auch Antibiotika wurden knapp. Mehr „Made in Austria“ könnte uns in künftigen Krisen schützen. Warum wir eine Regionalisierung der Wirtschaft brauchen und wie Österreich das schaffen kann, erklärt die Ökonomin Julia Eder in den „Perspektiven“ des Jahoda-Bauer Institutes.

Corona zeigt uns, wie zerbrechlich unsere Wirtschaft im Katastrophenfall ist. Mit der Globalisierung wurden große Teile der Industrie ausgelagert und internationalisiert. Produziert wird vorzugsweise dort, wo es am billigsten ist. Das hat die Profite gesteigert und Druck auf die Löhne ausgeübt – mitunter rächt sich das bitter.

Sehen kann man das etwa bei der Arzneimittelversorgung: Die Pharmakonzerne haben einen großen Teil ihrer Produktion ins Ausland verlagert. So wurde in Österreich das Antibiotikum Penicillin knapp, da es in China Produktionsunterbrechungen gab. Auch Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Handschuhe wurden in Österreich zu Mangelware. Corona zeigt uns: Es war ein Fehler, die heimische Produktion ins Ausland zu verlagern – zugunsten der Profite und zulasten der Löhne. Denn damit haben wir uns in die Abhängigkeit von zerbrechlichen globalen Wirtschaftskreisläufen begeben, konstatiert die Ökonomin Julia Eder.

Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit vor Profit

Es wird zwar noch immer viel in Österreich produziert, doch die Produktion ist oft über den Globus verteilt. Etwa beim Gummiproduzenten Semperit: Im niederösterreichischen Standort Wimpassing werden zwar noch die derzeit stark gefragten Operationshandschuhe hergestellt, einen großen Teil der Produktion für den medizinischen Bereich hat Semperit aber nach Asien ausgelagert.

Insgesamt beschäftigt der ehemals staatliche Konzern weltweit etwa 6.900 Mitarbeiter – davon 3.600 in Asien und rund 900 in Österreich. Anfang 2020 kündigte der Konzern an, das gesamte Medizingeschäft abzustoßen. Und das, obwohl Semperit mit dem Medizingeschäft Gewinne einfährt. Doch der Fortbetrieb würde „hohe Investitionen“ erfordern, um dem Wettbewerb standzuhalten – die will sich der Konzern nicht leisten.

Der Fall Semperit zeigt für die Ökonomin: Staatliche Beteiligungen können einen Unterschied machen. Profit und Wettbewerb sollten nicht die einzigen Kriterien sein, nach denen wirtschaftliche Entscheidungen fallen. Auch Fragen nach Versorgungssicherheit und Arbeitsplätzen würden in Unternehmensentscheidungen mit einfließen.

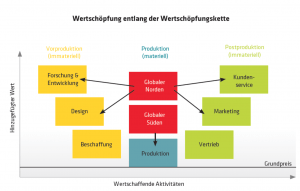

Wir können Antibiotika bewerben, es aber nicht herstellen

Das Beispiel Semperit ist dabei kein Einzelfall. Es gibt eine Vielzahl ähnlicher Fälle, bei denen Konzerne die Produktion strategisch wichtiger Güter in Länder mit geringeren Lohnkosten verlegt haben. Das läuft häufig nach einem ähnlichen Muster ab: Oftmals handelt es sich um staatliche Unternehmen, die privatisiert wurden. Die Konzerne wandern dann nicht gleich als Ganzes ab, sondern lagern einzelne Teile der Produktion werden aus. Wenig komplexe Produktionsschritte landen in Ländern mit niedrigen Löhnen. Häufig wird die Produktion gleich auf mehrere Länder verteilt: Forschung und Entwicklung oder das Marketing bleiben in Österreich, arbeitsintensive Schritte wandern nach Asien. Besonders profitgierige Firmen verlegen den Hauptsitz dann noch in ein Steuerschlupfloch, um weiter Geld zu sparen. Diese Entwicklung hat Österreich in eine fatale Abhängigkeit gebracht: kommt die Produktion in einem Land zum Erliegen, fängt der ganze Apparat an zu stocken.

Was bringt es uns, wenn die Marketingabteilung in Österreich ein Medikament zwar bewerben kann – es aber nicht zur Verfügung steht, weil wir es im Ausland produzieren?

Durch diesen Prozess konnten die Konzerne zwar ihre Gewinne steigern und ihre Produktionskosten senken – Österreich ist aber gleichzeitig in eine gefährliche Abhängigkeit geraten.

Corona zeigt auch, was wir noch immer können

Corona zeigt auch, was wir noch immer können

Außerdem hat heimische Produktion einen großen Vorteil: In Krisenzeiten können Produktionsabläufe schneller hochgefahren, angepasst oder gänzlich umgestellt werden. Wie gut das funktionieren kann, konnten wir in Vorarlberg während der Krise sehen. Mehrere kleine und mittlere Textilbetriebe schlossen sich zusammen und produzierten Schutzmasken – die Verschlüsse lieferte die Firma „Ölz Meisterbäcker“. Die Destillerie Lustenau sammelte Alkoholspenden und stellte daraus Desinfektionsmittel her. Sogar branchenfremde Unternehmen konnten schnell aushelfen, als es am nötigsten war. In den USA setzte Präsident Trump gar den „Defense Production Act“ ein, ein Gesetz aus dem Koreakrieg zur Verteidigungsproduktion, um General Motors zur Produktion von Beatmungsgeräten zu verpflichten.

Was sich ändern muss

Diese kurzfristigen Umstellungen zur Überbrückung helfen zwar in der Not – ändern aber nichts am Problem. Um nachhaltig etwas an der globalen Abhängigkeit zu ändern, müssen Produktionsstätten zurück nach Österreich und Europa geholt werden. Auch die Landwirtschaft muss umgestellt werden und als vorrangiges Ziel die Ernährung der eigenen Bevölkerung haben. Statt den Verkauf von Lebensmittel am Weltmarkt mit EU-Geldern zu subventionieren, könnten Überschüsse in der Nahrungsmittelerzeugung ohne Gewinnorientierung exportiert werden, um den Welthunger zu bekämpfen.

Generell sollte eine Regionalisierung der Wirtschaft in Europa nicht bedeuten, dass man zwanghaft Exportüberschüsse und Gewinne erzielen muss. Schließlich sollten auch andere Länder ihre Wirtschaftsketten regionalisieren. Und dafür müssen sie die Möglichkeit haben, eigenständige Industrien zu bilden – was in vielen Ländern unter dem starken Konkurrenzdruck nicht gelingt.

Made in Austria ist auch gut fürs Klima

Insgesamt geht es darum, globale Wertschöpfungsketten zu kürzen. Ein Großteil der Produktion sollte national oder regional passieren. Die Regionalisierung hilft auch gegen den Klimawandel. Natürlich werden Länder wie Österreich auch in Zukunft Rohstoffe importieren müssen – der Markt wird nicht abgeschottet. Doch eine progressive Industriepolitik sollte darauf abzielen, dass Produkte bis zum Verkauf nicht nur deshalb mehrmals die Welt umrunden, weil man Lohnkosten drücken und Profite maximieren will.

Das Original-Text zum Nachlesen |

|

Dieser Artikel bezieht sich auf den Text Von global zu (mehr) regional? Die Wirtschaft nach Corona umgestalten!, veröffentlicht auf der Seite des Marie Jahoda – Otto Bauer Instituts. |