Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

Ältere Menschen gehen öfter zum Arzt – na no na ned! Für den Chef der Sozialversicherung ist das aber ein Grund, mehr Selbstbehalte zu fordern. Autor und Podcaster Michael Mazohl warnt: Solche Ideen bedeuten nur, dass man fürs Kranksein auch finanziell bestraft wird.

Ältere Menschen gehen öfter zum Arzt als jüngere. Wow, wirklich? Mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis hat Peter McDonald auf sich aufmerksam gemacht, im Wortlaut: „Über-65-Jährige gehen durchschnittlich jede zweite Woche zum Arzt. Das ist 26 Mal pro Jahr“. Jüngere gehen hingegen nur zwölfmal pro Jahr zum Arzt.

Der Name Peter McDonald ist kein besonders schillernder der österreichischen Innenpolitik. McDonald kommt aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund, war von 2015 bis 2016 Generalsekretär der ÖVP. Seit er im Juli im halbjährlichen Turnus den Vorsitz des Dachverbandes der Sozialversicherungen übernommen hat, spricht er allerdings mit dem Gewicht eines Spitzenfunktionärs für das gesamte Sozialversicherungssystem – genau deshalb ist relevant, was er von sich gibt.

Wenn Gesundheitsausgaben steigen, sollte man bei Einnahmequellen kreativer werden

Man kann sich über McDonalds Binsenweisheit lustig machen. Doch, was er von sich gibt, könnte Versicherten in absehbarer Zeit schaden. Zum Beispiel wenn Peter McDonald meint:

„Wir müssen uns jetzt für die Zukunft rüsten und über neue Methoden zu einer besseren Patientensteuerung, stärkeren Gesundheitskompetenz und -vorsorge sowie mehr Verantwortungsübernahme des Einzelnen diskutieren.“

Die ersten beiden Punkte: Geschenkt, bitte machen. Aber beim dritten Punkt – „mehr Verantwortungsübernahme des Einzelnen“ – heißt es: aufpassen!

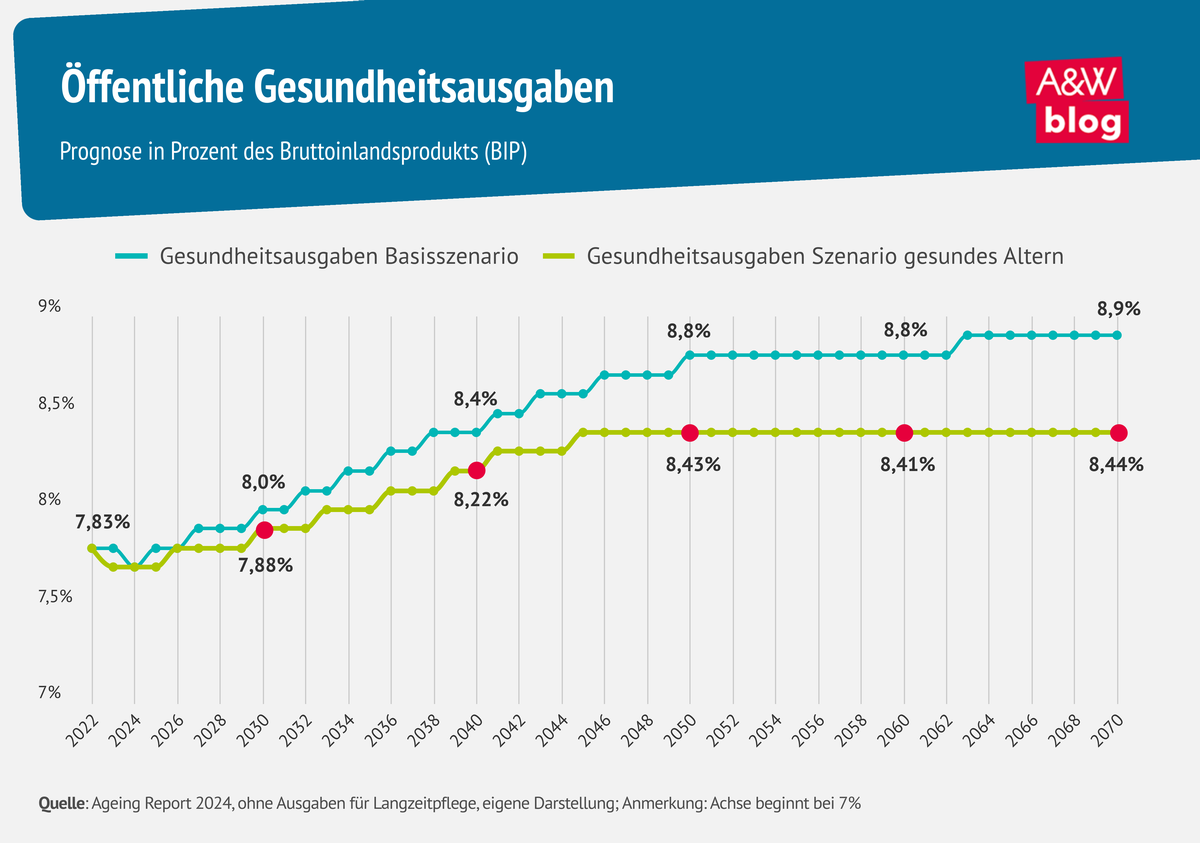

McDonald verweist auf steigende Ausgaben und die demografische Entwicklung. So ist die Zahl der über 65-Jährigen in den letzten 25 Jahren um 50 Prozent gestiegen: von 1,2 Millionen im Jahr 2000 auf heute 1,8 Millionen. Prognosen zufolge wird diese Gruppe bis 2050 noch einmal um 50 Prozent anwachsen und 2,7 Millionen Menschen umfassen. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Erwerbstätigen, die in das System einzahlen. Allein die Reduktion des Arbeitskräftepotenzials um 300.000 Menschen bedeutet, so McDonald, „in heutiger Währung knapp eine Milliarde weniger Einnahmen“.

Warum nicht die Starken mehr beitragen lassen?

Wenn die Einnahmen absehbar sinken werden – warum nicht auf neue Einnahmequellen zugreifen? Eine Möglichkeit wäre, Kapitaleinkommen stärker in die Finanzierung einzubeziehen. Denn warum sollen Löhne und Gehälter voll beitragspflichtig sein, während (oft leistungslose) Dividenden, Spekulationsgewinne oder Mieteinnahmen weitgehend verschont bleiben?

Ebenso drängt sich die Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer geradezu auf, nicht zuletzt, um die steigenden Pflegekosten abzusichern. Genau dafür wurde diese Zweckbindung schon mehrfach vorgeschlagen, doch ÖVP und FPÖ haben sie blockiert. Und schließlich braucht es auch steuerfinanzierte Zuschüsse für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, etwa für Kinderbetreuung, Mutterschutz oder Prävention. Denn diese Aufgaben betreffen die Gesellschaft als Ganzes – und sollten nicht allein von den Versicherten getragen werden.

Selbstbehalte sind versteckte Privatisierung

McDonald dürfte mit „mehr Verantwortungsübernahme des Einzelnen“ aber nach einer anderen Lösung suchen, um die Einnahmensituation zu entschärfen: Mehr Selbstbehalte, und weniger Leistungen, zum Beispiel in der Krankenversicherung – was indirekten Selbstbehalten entspricht. Und ganz nebenbei quasi einer Vertriebsförderung für private Zusatzversicherungen.

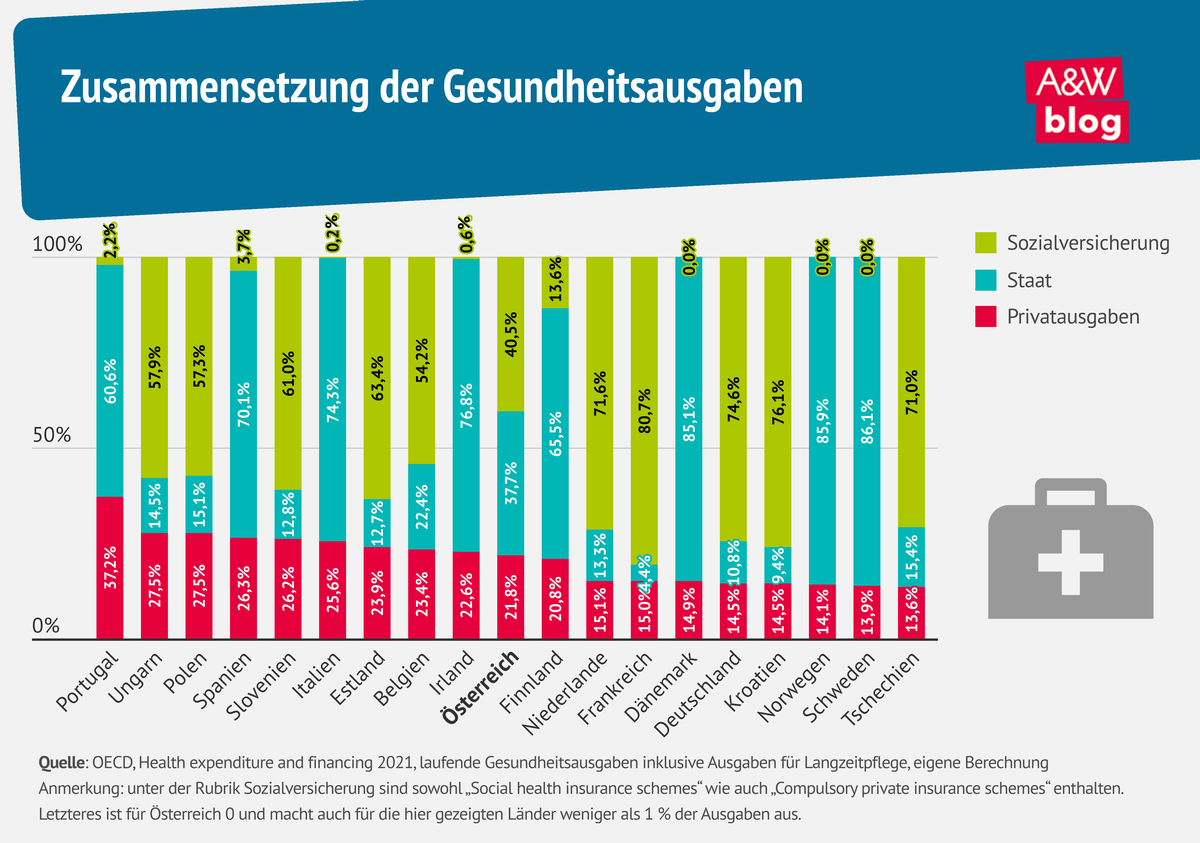

Vor allem aber: Österreich ist ohnehin schon ein Hochpreisland, was Selbstbehalte und Selbstbeteiligung betrifft. Laut einer Studie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) aus dem Jahr 2020 liegt die Eigenbeteiligung der Patient:innen hierzulande bei rund 19 Prozent aller Gesundheitsausgaben. Das ist deutlich mehr als im EU-Schnitt, der bei rund 15 Prozent liegt.

Die Teuerfalle bei Medikamenten und Zahnarztbesuchen

Besonders hoch sind die Belastungen im Bereich Medikamente, Zahnbehandlungen und Heilbehelfe, wo Selbstzahlungen den größten Anteil ausmachen. Zwar gibt es in der Theorie Obergrenzen: maximal zwei Prozent des Jahreseinkommens, für chronisch Kranke ein Prozent. Doch die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zeigt, dass diese Grenzen in der Praxis nur unzureichend wirken, weil viele Leistungen gar nicht unter die Deckelung fallen.

Eigenverantwortung klingt gut, trifft aber hier die Falschen

Damit zahlen vor allem jene drauf, die ohnehin am stärksten betroffen sind: chronisch Kranke, Geringverdiener:innen und ältere Menschen. Wer regelmäßig Medikamente, Therapien oder Hilfsmittel braucht, kann durch Eigenbeteiligungen schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Wenn McDonald also von „mehr Verantwortungsübernahme des Einzelnen“ spricht, dann bedeutet das nichts anderes, als Menschen, die krank sind, noch stärker zur Kasse zu bitten.

Österreich würde damit unweigerlich noch tiefer in eine Zwei-, Drei- oder Vier-Klassen-Medizin rutschen.

Solidarität als Grundprinzip, nicht als Last

Dabei ist das Grundprinzip des österreichischen Gesundheitssystems: Alle zahlen nach ihren Möglichkeiten ein, alle bekommen die Versorgung, die sie brauchen. In verschiedenen Lebensphasen trägt man unterschiedlich viel bei. Babys zahlen nichts ein, brauchen aber Kinderärzt:innen, Impfungen, Betreuung. Erwerbstätige Erwachsene tragen den Hauptteil der Finanzierung. Und ältere Menschen haben Jahrzehnte lang eingezahlt, das System aufgebaut und es am Laufen gehalten. Es ist schlicht unredlich, sie nun als Kostenfaktor darzustellen, den man durch Selbstbehalte disziplinieren müsse.

Prävention statt Strafe für Patient:innen

Wer ehrlich über die Zukunft des Gesundheitssystems reden will, muss bei den Strukturen ansetzen, nicht bei den Patient:innen. Dazu gehören mehr Investitionen in Prävention, damit Krankheiten gar nicht erst entstehen. Immerhin, das hat McDonald angesprochen.

Wir brauchen aber genauso gesündere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten, damit Menschen nicht im Burnout oder mit Rückenproblemen aus dem Erwerbsleben fallen. Damit könnten mehr Menschen später und gesund in Pension gehen. Zu den größten Gesundheitsrisiken zählen nun einmal Erwerbsleben und Arbeitsplatz.

E-Card statt Kreditkarte stecken

McDonald inszeniert sich als nüchterner Analyst, doch seine Botschaften laufen immer wieder auf dasselbe hinaus: mehr Eigenverantwortung, weniger Solidarität. Das klingt modern, ist aber ein alter Trick. Wer so argumentiert, will das Gesundheitssystem Schritt für Schritt privatisieren.

Die große Frage ist daher nicht, wie oft ältere Menschen zum Arzt gehen. Die große Frage ist, ob wir ein solidarisches Gesundheitssystem verteidigen. Oder ob wir zulassen, dass es Stück für Stück in ein Zwei-, Drei- oder Vier-Klassen-System zerlegt und privatisiert wird, ob wir immer öfter die Kreditkarte statt der e-Card stecken müssen.

Der lange Schatten der Sozialversicherungsreform

Was geschieht, wenn nur der Sparstift angesetzt wird und Wirtschaftsinteressen im Vordergrund stehen, hat man schon bei der Reform der Sozialversicherung 2018 gesehen. Davor hatten die Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen die Mehrheit in den Gremien ihrer Gebietskrankenkassen. Heute ist das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 50:50.

Gewerkschaften und Arbeiterkammer haben diese Veränderung als „schamlose Umfärbung“ kritisiert. Tatsächlich können die Arbeitgeber:innen in diesen Gremien über die Gelder der Arbeitnehmer:innen bestimmen.

Auch die versprochene „Patientenmilliarde“ kam nie. Im Gegenteil sieht es sogar so aus, dass die Reform den Versicherten etwa eine Milliarde Euro kostet.