Wir alle kennen sie. Wir alle fürchten sie. Und tief in unseren Herzen drinnen lieben wir sie auch. Den Apparatschik und die Amtsperson. Anders als der Wirt, die Zahnarzthilfe oder die Supermarktkassierin sind Apparatschik und Amtspersonen keine Akteurinnen lebenswichtiger Funktionen des Alltags, sondern Botschafterinnen. Sie vermitteln zwischen Macht und Ohnmacht, nach österreichischem Verständnis der Verhältnisse zwischen der Behörde und uns. Die Amtsperson hat die unlösbare Aufgabe auf sich genommen, uns dieses Verhältnis mitzuteilen. Sie bedient sich dazu einer Myriade rätselhafter Formulare, erniedrigender Rituale und der Transzendentaltextsorte „Bescheid“. Teil der Begegnungskultur ist dabei das Erläutern von Unerläuterbarem. Dabei verschwendet sich die Amtsperson niemals freiwillig in der Idee demokratischer Zustände. Sie präsentiert die Grundform der österreichischen Bürokratie-Befindlichkeit, sie versteht sich als Vertreterin einer Obrigkeit. Einer Obrigkeit, wie sie Habsburgerabsolutismus und seine Nachgeburten Ständestaat und Nazidiktatur in Land der Äcker etabliert haben. Wenn wir einer Amtsperson begegnen, treten wir habituell in einen Dialog mit den Untoten.

Unter diesem Druck leidet die Amtsperson. Sie entlastet sich und uns, indem sie sich vom fremdbestimmten Werkzeug zum selbsthandelnden erhöht. Die österreichische Amtsperson tritt uns also in der Regel nicht mehr ausschließlich als Vertreterin einer Behörde, eines Dezernates, eines Referates entgegen, sondern geriert sich als deren Interpretin. Das macht die Dinge nicht einfacher.

Als gelernte Österreicherinnen und Österreicher verstehen wir uns in der Kunst, mit der Amtsperson zu verhandeln Wir können einer Amtsperson jederzeit erfolgreich einreden, unsere meterlange Fahne stamme vom Franzbranntwein an der verspannten Schulter, der Fahrschein befinde sich in der anderen Jacke, der Hund habe den Einschreiber gefressen. Die Amtsperson wird uns nicht glauben, aber so tun. Oder uns glauben, aber nicht so tun. In einem alles und alle durchdringenden Prozess der Verösterreicherung vereinigt die Amtsperson auf eigenen und fremden Zuruf sämtliche Mächte in sich, die Exekutive (ihre eigentliche Aufgabe), die Judikative (ihre große Neigung) und die Legislative (ihre geheime Leidenschaft), sie transzendiert im Absoluten. Will doch die Amtsperson, wenn sie sich spüren will, nicht gefürchtet werden. Die Amtsperson will geliebt werden. An der Erfüllung dieses Wunsches scheitern beide Seiten Österreicher und Amtspersonen.

Die Amtsperson kann männlichen Geschlechts sein, nimmt aber bei der Arbeit im Amt einen matriarchalen Gender-Habitus an In der Regel ist die Amtsperson aber auch tatsächlich eine weibliche Person. Eine weibliche Person allerdings (wir nähern uns den Konstituenten des verwaltungstechnischen Genres österreichischer Prägung), die sämtliche Tugenden des Weiblichen hinter sich gelassen hat. Amtspersonen sind auf grausame Weise mütterlich Sie haben die Strenge der alleinerziehenden Trümmerfrau mit dem Charisma der Häuslfrau, die hinterfotzige Äquidistanz der Zuckerlfrau mit dem Sadismus der Bordellwirtin verschmolzen. Ausnahmen bestätigen diese Regel eindrucksvoll.

Schauen wir uns die Begrifflichkeit etwas genauer an. Die Silbe „Amt“, althochdeutsch „ambahti“, „ambaχtįa“ (Dienst), kommt vom germanischen „ambahtjan“ (Gefolgsmann), „ambaχtaz“ (Diener, Dienstmann), gotisch: „andbahts“ (Gerichtsdiener, Büttel) und ist entlehnt aus dem gallisch-lateinischen „ambactus“. Der südgallisch-römische Lexikograph und Grammatiker Sextus Pompeius Festus erklärt „ambactus“ als „den (um den Herrn) Herumbewegten“ (ambactus id es circumactus), zusammengesetzt aus „amb-„ (umher) und „ag-„ (sich bewegen). Das Französische hat auf diese etymologischen Verhältnisse mit „ambassade“ geantwortet, das Italienische mit „ambasciata“ und das Englische mit „embassy“, mit unserem Begriff der „Botschaft“. Das Amt ist also Konsulat zwischen Obrigkeit und uns.

Wie geht es uns mit der Person? Die Herkunft des Wortes ist nicht vollständig geklärt. Fest steht, dass die Vokabel im 13. Jahrhundert als „persôn“, „persône“ (aus lateinisch „persona“) ins Deutsche übernommen wurde. Der Ursprung des lateinischen Begriffes ist jedoch umstritten. Manche Sprachwissenschaftler halten den Begriff für eine Entlehnung aus dem griechischem „prosôpon“ (Maske, Rolle, Mensch). Einer anderen (wahrscheinlicheren) Theorie zufolge stammt es jedoch aus dem etruskischen „phersu“ (Maske). Hinter dem Begriff „Person“ steht seit der Antike das tiefenpsychologische Bild, demnach Menschen in den meisten Situationen nicht sich selbst repräsentieren, sondern sich wie Schauspieler verhalten, die ihre Rolle mehr oder weniger gut spielen. Im antiken Theater wurden die Charaktere eines Stücks von Akteuren mit unterschiedlichen Masken verkörpert. Tragische wie komische Masken hatten einen trichterförmigen Mund, durch den die Stimme „personierte“, im besten Sinne des Wortes also „durchtönte“.

Fassen wir zusammen: Die Amtsperson ist nach Lage der sprachgeschichtlichen Verhältnisse herumbewegt und durchgetönt, Botschafterin des Selbst.

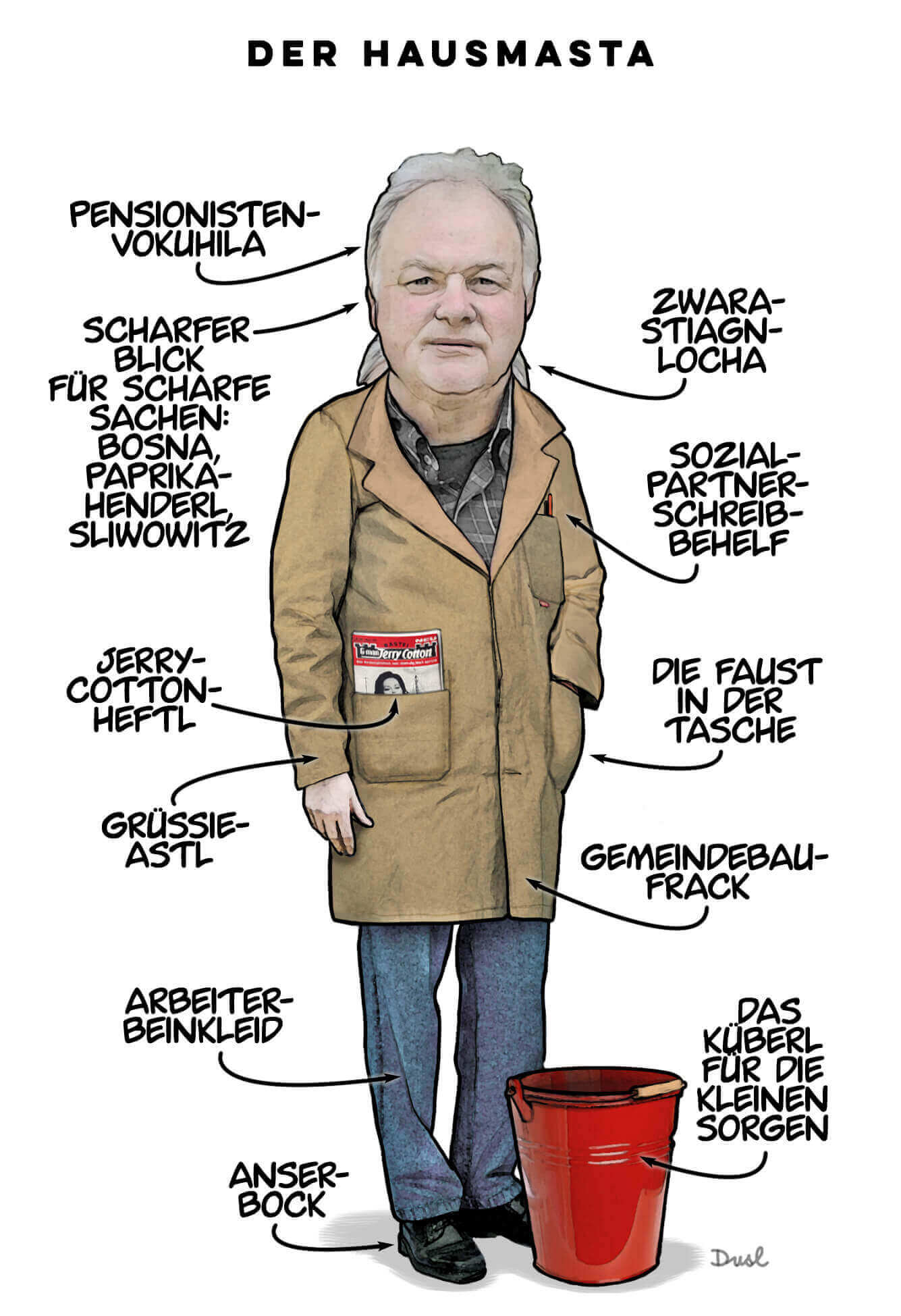

Schauen wir jetzt nach Innen, auch wenn dabei Schmerzen aufkommen können. Die Wiener Sozialdemokratie, traditionell die stärkste politische Kraft der Stadt, hat im Rahmen ihrer Strukturen eine ganz besondere Nebenform der Amtsperson entwickelt, den Apparatschik. Vieles deutet darauf hin, dass es indes genau umgekehrt sein dürfte, und der Apparatschik unbewusst die Strukturen erschafft, in denen er sich bewegt, wie die Moleküle in ausgehärtetem Beton. Das Wort selbst bezeichnet den servilen und stets vorauseilend gehorsamen Funktionär eines Parteiapparats. Die Bezeichnung kommt über die ehemalige DDR (Deutsche Demokratische Republik) aus der ebenso in die Vergangenheit abgetauchten UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) und leitet sich vom Ausdruck „аппарáтчик“ (apparatčik) ab. Das männliche russische Suffix „-čik“ erzeugt Kosenamen und liebevoll-abschätzige Verkleinerungen von Dingen und Namen und würde im Wienerischen wohl zu Ausdrücken wie „Sesslpicktschik“, „Kemmanedtschik“ und „Schaumamoitschik“ führen.

Die Strategie, sich bei Vorgesetzten beliebt und wenn möglich unentbehrlich zu machen, ermöglicht dem Apparatschik in bürokratisierten Systemen den direkten Aufstieg an die jeweilige Organisationsspitze, wo der Apparatschik unversehens zum Bonzen wird. Der Ausdruck „Bonze“ wiederum kommt ursprünglich vom anderen Rand der Sowjetunion, vom japanischen “bozu“. Der „Bozu“, ein buddhistischer Priester in China und Japan, wurde über das französische „bonze“ zum despektierlichen Schimpfwort der Arbeiterbewegung für Parteifunktionäre in der Weimarer Republik. Nach Konjunktur in Nazideutschland stand der Bonze zuletzt in der DDR in schimpfwörtlich hohem Ansehen, wo man mächtige SED-Funktionäre als „Parteibonzen“ bezeichnete.

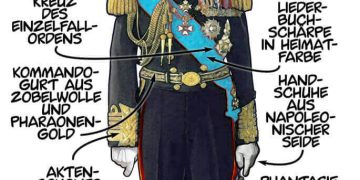

Im Rahmen der Architektur der Wiener Sozialdemokratischen Partei kann sich sogar der Sektionsschakl und der Arbeitskreisschoitl zum Apparatschik aufwerfen, bei Vorliegen von bonzistischem Talent in der Bezirksorganisation bewähren und sich dort als Bezirkskaiser installieren. Eine Lebensstellung, wie die Biographien vieler roter Grätzelmonarchen beweisen. Beliebtheit und ansehen der Person müssen dazu nicht im Widerspruch stehen. Überlebensgroß und formatsprengend schließlich gerät das höchste Amt, mit dem die Stadt Wien aufwartet. Der „Buagamasta“ regiert den Stadtapparat mit absolutistisch anmutender Hand. Das Rathaus wird in der Wahrhehmung Außenstehender vom Buagamasta beraten, nicht umgekehrt. Um dem auch repräsentatives Gewicht zu verleihen, ist das Amtsbüro des obersten Wiener Regierenden größer als die Stadthalle.

Wien hat die mechanischen Möglichkeiten des Apparatschiks in einer Vielzahl seiner kommunalen Betriebe verwirklicht Gewissermaßen sind sogar Glockentrottel (Straßenbahnführer) und Schwarzkappler (Fahrscheinkontrolleure) Apparatschiks, desgleichen Badewaschl (Schwimmbadaufsichtspersonen), Gaserer (Gaszählerstandsableser) und Parksheriffs (die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe). Zitiert sind hier die Bezeichnungen, die in der Bevölkerung (und im internen Umgang) zirkulieren.

Die Urform der österreichischen Amtsperson, wir wenden unseren Blick wieder in die Amtstuben, dürfen wir in Kaiser Franz Joseph ausmachen. Der Langzeitmonarch musste die ihm zugedachte Rolle als Krieger nach mehreren fatal verlorenen Waffengängen gegen eine Dauerstellung im Innendienst tauschen. Dort entwickelte der Habsburger eine exemplarische Form des Amtspersonentums. Eine höhere Dienststelle war kaum denkbar Tag für Tag arbeitete Franz Joseph im Rahmen seiner Kontrollverlustsdepression klafterhohe Aktenstöße durch, signierte, dekretierte im Minutentakt und hielt Amtsstunden, die nur aus Respekt vor dem Fetisch Gottesgnadentum „Audienz“ genannt wurden und die in Form und Inhalt ein persönlich vorgetragenes Gebet an die allerhöchste Amtsperson darstellte.

Mit der Ausbildung Franz Josephs zum Genre-Stifter des Bureau- Potentatentums hatte die Vorsteherin der kaiserlichen Kindskammer und „Aja“, Baronin Louise von Sturmfeder, eine hyperkatholische und dynastieergebene Amtspädagogin, begonnen. Der Schreibtischtheologe Joseph Othmar von Rauscher, genannt Erzbischof Plauscher, vermittelte das unantastbare Amtsverständnis göttlichen Ursprungs, das keinerlei Mitwirkung der Bevölkerung in Form von Mitsprache vorsah. Die Erzieher Heinrich Franz Graf von Bombelles (vom Volksmund „Urheber allen Übels“ genannt) und Oberst Johann Baptist Reichsgraf von Coronini-Cronberg (der Vorsitzender der Kommission zur Reform der Militärschulen und Befehlsinhaber des Observationskorps) vervollständigten die Ausbildung des Imperators zum Bürokratengott.

Franz Joseph hat in Laufe seines langen Amtslebens sämtliche Beamten seines Riesenreiches persönlich und unmittelbar mit dem Administrationsvirus des pragmatisch-praktischen Absolutismus infiziert. Die Bürokratie des Landes und insbesondere Wiens ist von diesem Exekutivgestus durchdrungen. Es ist nicht die schlechteste Verwaltung, die diesem historischen Kristallisationsprozess entstanden ist. Hat sie doch in dialektischen Prozessen von Anpassung und Widerstand moderne Formen der Beziehung zwischen Amt und Mensch ermöglicht, ja erzwungen. Es ist sehr schön, es tut uns sehr gefreu’n.

Der nächste bitte!

Wieder super, Danke für die tollen Bilder und Analysen. Als nicht Wienerin sagt mir der archetyp des hausmastas natürlich nichts. Aber die Amtsperson scheint mir in ganz Österreich gleich zu sein.

Den buagamasta ersetz ich durch den jovialen Landesvater, der eher Türkis denn rot ist. Da auch für ihn diebzeiten der absoluten Mehrheit meist vorbei sind, suchtberbsichnin den letzten jahren gerne einen „Burschen“, von dem er glaubt dieser würde ihn an der macht halten. Kleines mißverständnis der Bursche hält ihn im Amt, nicht an der macht.