Die Berge sind politisch umkämpft – und das schon seit Beginn des modernen Alpinismus im 19. Jahrhundert. Vor kurzem wurde der Konflikt um das Bergsteigen wieder sichtbar, als linke Aktivist:innen medienwirksam eine Kletterroute von FPÖ-Chef Herbert Kickl abmontierten. Obwohl nach Antisemiten benannte Berghütten jetzt wieder umbenannt werden, bekommen gleichzeitig Kletterrouten heute noch Namen mit NS-Bezug – wie jene von Kickl-Freund Thomas Behm. Kontrast zeigt die Verstrickungen von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Bergsteigen – aber auch die Geschichte des antifaschistischen Widerstands in den österreichischen Alpen.

Kampf gegen Rechtsextremismus: Kletterroute von FPÖ-Chef Kickl wird rückgebaut

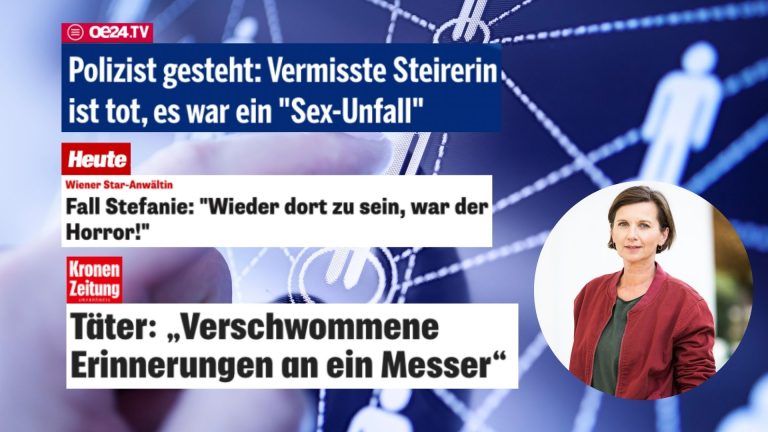

Ein von politisch linken Bergsteiger:innen auf Social Media veröffentlichtes Foto sorgte zu Beginn der heurigen Klettersaison für große Aufregung in der FPÖ. Darin zu sehen: eine schwarz gekleidete Person an einem Kletterseil hängend, die mit einer Flex in den Händen einen Bohrhaken (“Kletterhaken”) abschneidet. Fast alle österreichischen, aber auch deutsche und schweizer Medien berichten über den Vorfall. Vor allem die Berichterstattung in den Boulevard-Zeitungen richtet sich gegen die Aktion der Aktivist:innen.

Der Grund für die Aufregung: Die Kletterroute mit dem Namen “Der geheime Schwob” im steirischen Hochschwab wurde unter anderem von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Oktober 2020 eingebohrt und erstbegangen. Nach Veröffentlichung der Fotos tobte die FPÖ, sie sprach von Sachbeschädigung, Gemeingefährdung anderer Kletterer und brachte eine Anzeige ein. Die Aktivist:innen verteidigen ihre Aktion, denn sie wollen sich entschlossen gegen Kickls rechte Ideologie stellen – die es auch im Alpinismus wie Bergsteigen und Klettern gibt.

Aber was ist eigentlich passiert? Grundsätzlich gilt: Wer in Österreich im Freien klettern geht, tut dies meistens auf eigene Gefahr. Steigt man also in eine Kletterroute ein, muss man so gut wie möglich selbst überprüfen, ob die Route sicher ist. Oft werden die Routen mit eingebohrten Haken, sogenannten Bohrhaken, abgesichert. An die hängt man dann – mithilfe eines Sicherungsmittels (sogenannten Expressen) – das Kletterseil.

Die Aktivist:innen haben die Bohrhaken in Kickls Route abgeflext und die Felswand im Grunde wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt – abgesehen von den gebohrten Löchern natürlich. Die Kletterroute kann damit (außer von wenigen Extremalpinist:innen) nicht mehr geklettert werden. Eine Gefährdung ist weitestgehend ausgeschlossen, da man sein Sicherungsmaterial schon am Beginn an keinen Haken mehr hängen kann und es die Route schlichtweg nicht mehr gibt. Es kann also eher von einem Rückbau als einer Zerstörung der Kletterroute gesprochen werden.

Der Hochschwab als Rückzugsort im Kampf gegen die Nationalsozialisten

Die Aktion der Alpinist:innen hat auch deshalb hohe politische Symbolkraft, weil der Hochschwab – im Kampf gegen den Faschismus während des 2. Weltkriegs – als Rückzugsgebiet für Partisanengruppen diente. Etwa für jene von Sepp Filz: der Widerstandskämpfer und spätere Betriebsratsobmann arbeitete im Hüttenwerk Donawitz. Seine Partisanengruppe verübte im Frühjahr 1944 einen Sprengstoffanschlag auf eine Bahnanlage und flüchtete in das Hochschwabgebiet. Dort wurde sie von den Nazis gefunden. Ein Widerstandskämpfer wurde bei der Flucht an der Ferse angeschossen und noch vor Ort exekutiert. Sepp Filz wurde verwundet, konnte aber mit einem dritten Partisanen entkommen.

Der Hochschwab ist damit – neben dem Kampf der Partisanen in Südkärnten – eine der wenigen Regionen innerhalb des nationalsozialistischen Deutschen Reichs, in dem es bewaffneten Widerstand gab. In den Karawanken kämpften vor allem die Kärntner Slowen:innen gegen die NS-Herrschaft. Einer der bekanntesten, Karel Prušnik-Gašper, verarbeitet seine Erlebnisse in seinem autobiographischen Werk Gämsen auf der Lawine. Für die Alliierten war ebendieser Widerstand im steirischen Hochschwab und in den Kärntner Karawanken eine Grundbedingung dafür, dass es nach dem Krieg überhaupt wieder ein unabhängiges Österreich gibt.

„Swastikaar“, „Negerbrot“ und „Ewiges Reich“: Kickl-Freund Thomas Behm gibt Kletterrouten Namen mit Nazi-Bezug

Schlagzeilen gab es auch wegen Kickls Kletterkollegen Thomas Behm. Der ist in der österreichischen Kletterszene kein Unbekannter und hat sich vor allem als Erstbegeher von Routen in den Wiener Alpen (beispielsweise der Hohen Wand) und als Autor einiger Kletterführer einen Namen gemacht. Eine neue Kletterroute wird traditionell von den Erstbegeher:innen benannt. Deshalb tragen auch viele der Routen rund um Wien einen von Behm vergebenen Namen mit rechtsextremen oder sogar Nazi-Bezug.

Sie heißen etwa „Großer Brauner“, „Kleiner Schwarzer“, Schwarzer Afghane“, „Negerbrot“, „Negerkuss“, „Mohr im Hemd“, „Mohrenbräu“, „Zigeunerschnitzel“.

Gerade in neuen Kletterführern von Thomas Behm kann man „vermehrt eindeutige Anspielungen“ finden, sagt Dieter Schimanek von den Naturfreunden. Hinzugekommen sind gern verwendete Begriffe der neuen Rechten, wie sie etwa von den Identitären verwendet werden, zum Beispiel „Greta Dummberg“ oder „Wirtschaftsflüchtling“.

Andere haben eine kaum versteckte Verbindung zum Nationalsozialismus. Kletterrouten wie der „Walkürenritt“ (von Hitlers Lieblings-Komponisten Richard Wagner), „Riefenstahl“ (der Name von Hitlers Lieblings-Regisseurin) „Besatzerfraß“, „Kristalltag“ (die organisierten Gewaltmaßnahmen an Jüd:innen im November 1938 wurden von den Nazis „Reichskristallnacht“ genannt), „Ewiges Reich“ (in Anlehnung an das „1000-jährige“ Nazi-Reich) oder auch „Swastikaar“. Swastika ist der Name für ein aus dem Hinduismus, Jainismus und Buddhismus stammenden Glückssymbol, das in abgewandelter Form als Hakenkreuz von den Nationalsozialisten verwendet wurde. Im Englischen wird Hakenkreuz auch heute mit Swastika übersetzt.

Thomas Behm hat alle Verbindungen der Routennamen zum Nationalsozialismus abgestritten. Nach anhaltender Kritik aus den Medien und in der Kletterszene wurden aber einige der Routen umbenannt – andere wie “Walkürenritt” und “Festung Europa” finden sich immer noch auf seiner Homepage.

Bergsteigen und Antisemitismus: Arier-Paragraph, Berghütten mit NS-Bezug und der Alpenverein

Die Verbindung von Rechtsextremismus und Bergsteigen ist kein neues Phänomen, sondern fast so alt wie der moderne Alpinismus selbst. 1862 wurde der Österreichische Alpenverein (ÖAV) gegründet. Bereits 1905 – also lange vor dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland – wurde in der Alpenvereinssektion Wien ein Arier-Paragraph aufgenommen. Damit sollten Jüd:innen aus dem Alpinismus gedrängt werden.

Vor allem Eduard Pichl, einer der führenden Antisemiten im Alpenverein, setzte den Arier-Paragraph zuerst in der Sektion Austria (ein Drittel der Mitglieder waren damals Jüd:innen) und anschließend im gesamten – bereits seit 1874 fusionierten – Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DuÖAV) durch. Pichl sprach von “Schwärmen volksfremder Männer und Weiber”, die den deutschen Bergsteigern die Stuben und Schlafräume der Schutzhütten streitig machten.

Neben Jüd:innen waren auch Sozialdemokrat:innen in dieser Zeit für den Alpenverein ein Feindbild. Der Schriftsetzer und Naturfreunde-Funktionär Leopold Happisch gehörte zu den größten Gegnern Pichls und schrieb dazu in einer Naturfreundezeitschrift:

“Man will eben kein Proletengesindel auf die Schutzhütten kommen lassen, man will schön unter seinen Hitlern und Ludendorffern (General im 1. WK und Unterstützer Hitlers, Anm.) bleiben.”

Eigene Sektion und Schutzhütten – jüdische Bergsteiger:innen leisten Widerstand

„Hunden und Nicht-Ariern ist der Eintritt verboten!“ Solche Verbotsschilder ließ der ÖAV auf vielen Hütten anbringen. Da die meisten Schutzhütten dem Alpenverein gehörten, wurde von hauptsächlich jüdischen Bergsteiger:innen die Alpenvereinssektion Donauland gegründet. Der Sektion Donauland gehörte dann bis 1938 die Donaulandhütte in der Steiermark. Mit dem Anschluss Österreichs 1938 wurde die Sektion Donauland schließlich von den Nazis enteignet und verboten.

Auch das Friesenberghaus im Tiroler Zillertal wurden von einer mehrheitlich jüdischen Sektion des Deutschen Alpenvereins aus Berlin geplant und finanziert. Das NS-Regime “arisierte”, also enteignete 1938 auch diese Hütte. Danach war es bis zur Befreiung Österreichs durch die Alliierten eine Horchstation der Deutschen Wehrmacht. 1996 übernahm der Salzburger Hubert Fritzenwallner das Friesenberghaus.

“Es war teils noch Geschirr der NS-Wehrmacht mit Hakenkreuzen auf dem Porzellan in Verwendung – 50 Jahre nach Kriegsende. Dazu kamen Geschirrtücher mit eingestickten Hakenkreuzen und andere Utensilien, die noch 1996 offenbar niemanden störten”, sagte der langjährige Hüttenwirt des Friesenbergerhauses, Hubert Fritzenwallner in einem Beitrag des ORF.

Im Friesenberghaus erinnern heute zwölf Holzstühle an die jüdischen Alpinist:innen. Die Donaulandhütte hat der Alpenverein vor einigen Jahren gekauft, auch um die eigene antisemitische Geschichte aufzuarbeiten.

Hackel-Hütte und Pichlweg: Schutzhütten und Wanderwege werden umbenannt

Viele Berg- und Schutzhütten sind durch Namen mit NS-Bezug vorbelastet. So auch die Heinrich Hackel-Hütte, die nach einem überzeugten Nationalsozialisten benannt ist. Dieser ist schon in den 1920er Jahren durch seinen extremen Antisemitismus aufgefallen. Seit 1944 trägt die Hütte seinen Namen. Nach Beschluss des ÖAV soll sie jetzt wieder ihren ursprünglichen Namen “Söldenhütte” erhalten.

Die Wolayerseehütte in den Karnischen Alpen wurde nach ihrer Übernahme durch die Sektion Austria in den 1920er Jahren in “Eduard Pichl Hütte” umbenannt, um jenen Bergsteiger zu ehren, der den Arier-Paragraphen einführte. Im Rahmen der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit des ÖAV erhielt die Wolayerseehütte 2002 wieder ihren alten Namen zurück.

Einige Kletterrouten und Wege tragen aber nach wie vor belastete Namen. Wie der Pichlweg in der Dachstein-Südwand oder der Pichlweg in der Planspitze-Nordwand.

Berg-Heil und Berg-Frei: Mitgliedschaft im Alpenverein oder bei Naturfreunden als politische Frage

Der ÖAV war allerdings nicht der einzige Verein, der Bergsteigen in Österreich organisierte. Weil der elitäre und konservative Alpenverein Arbeiter:innen nicht aufnahm, wurden als sozialistische Antwort auf den ÖAV 1895 in Wien die Österreichischen Naturfreunde gegründet. Ziel war es, durch günstige Wanderheime und ein breites Freizeitangebot, insbesondere Arbeiter:innen und deren Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen. 1934 wurden die Naturfreunde schließlich durch die faschistische Dollfuß-Diktatur verboten. Hütten und Vermögen der Organisation wurden enteignet und faschistischen Vereinen übertragen. Viele Naturfreunde-Mitglieder waren in den folgenden Jahren im antifaschistischen Widerstand. Ein bekanntes Beispiel ist Stefanie Engler, die als Kurierin für die kommunistische Untergrundorganisation tätig war und 1943 vom „Volksgerichtshof“ zum Tod verurteilt wurde.

Nach dem Krieg wurden vor allem NS-belastete Bergsteiger wie Heinrich Harrer oder Herbert Tichy durch ihre Bücher bekannt. Tichy war bereits 1932 – also 6 Jahre vor dem Anschluss Österreichs – der NSDAP beigetreten. Der Erstbesteiger der Eiger Nordwand, Heinrich Harrer, war SS-Mitglied. Sein bekanntes Buch 7 Jahre in Tibet wurde 1997 sogar mit Brad Pitt in der Hauptrolle verfilmt.

Sozialistische Bergsteiger wie der Wiener Lehrer und Naturfreunde-Mitglied Fritz Kolb – der vor allem im indischen Teil des Himalayas Erstbesteigungen machte – erhielten nach dem 2. Weltkrieg kaum Aufmerksamkeit.

Bis heute unterscheiden sich die beiden Organisationen in ihrem Gipfel-Gruß: Berg-Heil (ÖAV) und Berg-Frei (Naturfreunde). Allerding arbeiten heute Naturfreunde und Alpenverein immer enger zusammen. So kann man mittlerweile als Naturfreundemitglied auf Alpenvereinshütten zum gleichen Preis übernachten wie Alpenvereinsmitglieder und umgekehrt. Ähnlich ist es auch für den Eintritt in viele Kletter- und Boulderhallen. Zudem haben sich etwa in Kärnten die wichtigsten Österreichischen Bergsteigerorganisationen sowie der Deutsche und Slowenische Alpenverein (die in Kärnten Hütten besitzen) zur Arge-Alpine-Vereine zusammengeschlossen.

Gipfelkreuz, Ski-Nation und Red Bull – Berge als politisches Symbol

Gerade besonders hohen oder formschönen Berggipfeln kommt in vielen Regionen der Welt oft auch eine religiöse Bedeutung zu. So etwa der Olymp im antiken Griechenland als Sitz der Götter, oder der 6.638 Meter hohe, bis heute nicht bestiegene Kailash in Tibet – dieser gilt als heiligster Berg der Buddhisten und Hindus. Im Alpenraum diskutiert man in den letzten Jahren wieder vermehrt, ob es wirklich auf jedem Berg ein Kreuz braucht.

Der langjährige Präsident des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), Andreas Ermacora, war der Meinung, dass zwar keine bestehenden Kreuze abgebaut werden sollen: “Neue brauchen wir aber nicht mehr“.

Trotz oder gerade deshalb werden die Berge und der Bergsport auch für politische Kämpfe instrumentalisiert. Vor allem die Nationalsozialisten waren sich der Propagandawirkung von Alpinisten und deren Gipfelbesteigungen als Machtdemonstration bewusst. So wurden die Erstbesteiger der Eiger-Nordwand – darunter der Kärntner Heinrich Harrer – medienwirksam von Hitler in Berlin empfangen. Heute sind Berge und der Bergsport durch die touristische und sportliche Vermarktung ein bedeutender Teil der österreichischen Wirtschaft.

Alpenverein, Bundesforste, Wurstkonzern: Wem gehören die Berge in Österreich?

Linke Terroristen aber sonst schon gar nicht und wen man sowas verharmlost ist man um nichts besser als ein Mörder an anderen .ich hoffe der Hass Paragrafen kommt jetzt bald dann kann man solche Hetzte Seiten wie Kontrast verklagen nicht zu vergessen den Standard und Falter

Der Hass Paragrafen kommt jetzt bestimmt nicht bald. Um die Hetzte Seiten zu verklagen, wende dich an Kickl. Der ist RA und bestimmt zufrieden, dich als Klienten zu haben.