„Die Bekämpfung von Fluchtursachen“ steht spätestens seit dem Jahr 2015 im Fokus der Migrationspolitik. Von Rechtsaußen-Parteien bis NGOs herrscht darüber ungewöhnliche Einigkeit. Doch die Schuld an der Flucht wird von europäischen Politikern oft einseitig in den Herkunftsländern verortet. Einer genaueren Untersuchung hält das nicht stand. Eine Studie der AK zeigt, dass die europäischen Regierungen nur sehr wenig zur Bekämpfung der Fluchtursachen tun. Die Studie spricht sich für ein „Recht, nicht gehen zu müssen“ aus und fordert gute Lieferkettengesetze, gerechte Handelspolitik, wirksame Klimapolitik und ein Verbot der Waffenexporte.

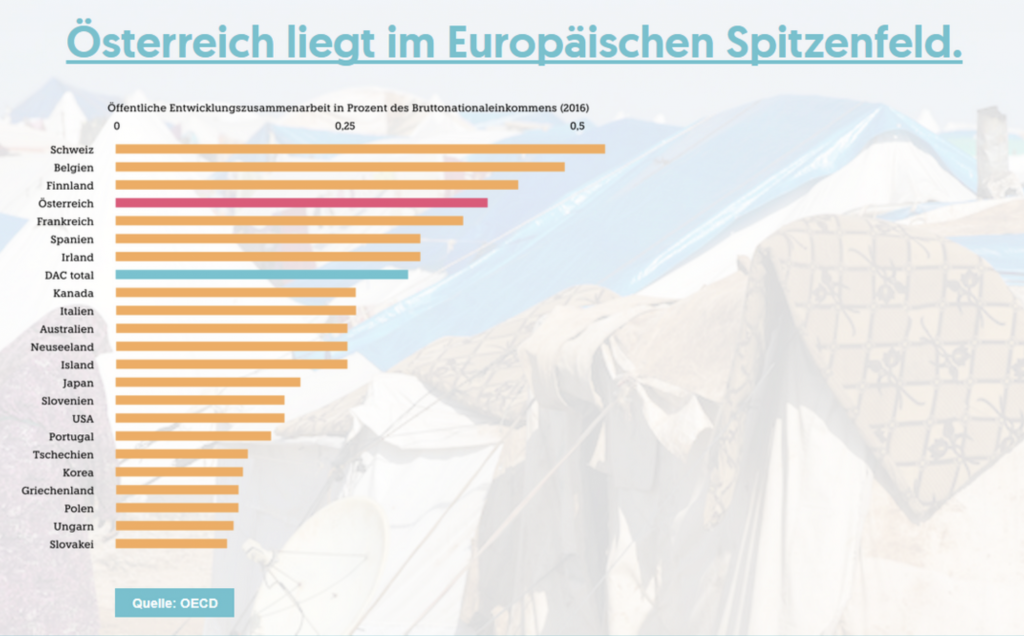

Schon Sebastian Kurz betonte als Außenminister und im Wahlkampf die Hilfe vor Ort. „Seitdem ich Außenminister bin, werden gerade die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit verdoppelt“, sagt er im ORF TV Duell damals. Er meint damit das Budget für die Austrian Developement Agency (ADA). Diese Erhöhung von 15 Millionen Euro konnte aber die Kürzungen aus den Vorjahren nicht ausgleichen. 2016 stand der ADA ein Zehntel weniger Geld zur Verfügung als 2005. Die Hilfe vor Ort, die Migrationsursachen wirklich beseitigen kann – es gab sie nie.

Eine Studie der Arbeiterkammer zeigt deutlich: Gegen mehr Migration hilft nur mehr globale Gerechtigkeit. Die Migrationsforschung hat schon vor Jahren nachgewiesen, dass Grenzen nicht wie ein Wasserhahn funktionieren, den man einfach zudrehen kann. Migration als Flucht vor katastrophalen Lebensbedingungen gleicht eher einem Bach. Stoppt man ihn, so bildet sich ein Rückstau, bis der Damm bricht oder das Wasser sich neue Routen gebahnt hat. Diese neuen Routen sind oftmals um vieles tödlicher, wie das Schließen der Balkanroute zeigt.

„Das Recht, nicht gehen zu müssen“ heißt die AK-Studie. Judith Kopp und Sonja Buckel zeigen dort, wie globale Ungleichheit Menschen zur Flucht drängt. Die Studie spannt einen breiten Bogen: Von der Rhetorik über Fluchtursachen (europäischer) PolitikerInnen, über die Migrations-Debatte in Europa bis zu den tatsächlichen Fluchtursachen. Und: Sie bieten Lösungen an.

Beispiel Syrien

2011 hat das Assad-Regime Proteste für mehr Demokratie und Freiheit militärisch niedergeschlagen, mehr als 13 Millionen Syrer sind heute auf der Flucht. Es wirkt wie ein hausgemachtes Problem. Doch es waren Klimakatastrophen, konkret die Dürren 2006/2007 und 2010/2012, die die Menschen vom Land in die Städte getrieben haben und soziale Konflikte explodieren ließen.

Die globale Klimaerhitzung, übernationale Projekte wie der Dammbau in der Türkei und das Abschöpfen des Grundwassers durch die (oft im internationalen Eigentum stehende) Industrie haben die syrischen Dürren ausgelöst. Sie trieben die syrische Bevölkerung in die Städte – und verdichteten soziale Probleme. Das löste wiederum eine Kaskade aus, die letztlich im blutigen Bürgerkrieg endete. Natürlich spielt die Unterdrückung durch das Assad-Regime eine zentrale Rolle. Doch das Regime wurde mit europäischen Waffen beliefert. Dazu kommen geopolitische Interessen anderer Saaten in der Region von der Türkei und Russland über die EU bis zu den USA.

All diese Faktoren aus der Gleichung zu nehmen und Syrien zum „Failed State“ zu erklären, dessen Bürger es verabsäumt haben, für eine freie und demokratische Gesellschaft einzutreten, kommt der Wahrheit also kaum nahe. Fluchtbewegungen sind komplex – und nicht auf eine Ursache zurückzuführen. Wer genauer hinschaut, findet eben Gründe, für die auch europäische Regierungen verantwortlich sind.

Warum tut man das trotzdem?

Zeigt man mit dem Finger auf die Herkunftsländer, sind Bilder von Flüchtlingslagern leichter zu argumentieren, die im Schlamm versinken – auch wenn sie gegen alles stehen, was sich die Europäische Union auf die Fahnen schreibt. „Internalisierung der Fluchtursachen“ nennt man das in der Fachsprache, wenn man die globalen Zusammenhänge nicht sieht. Sie verdrängt die Debatte über das, was von außen auf die Flüchtenden und ihre Herkunftsländer einwirkt. Sie verdrängt die eigene Verantwortung.

„Externe“ Fluchtursachen

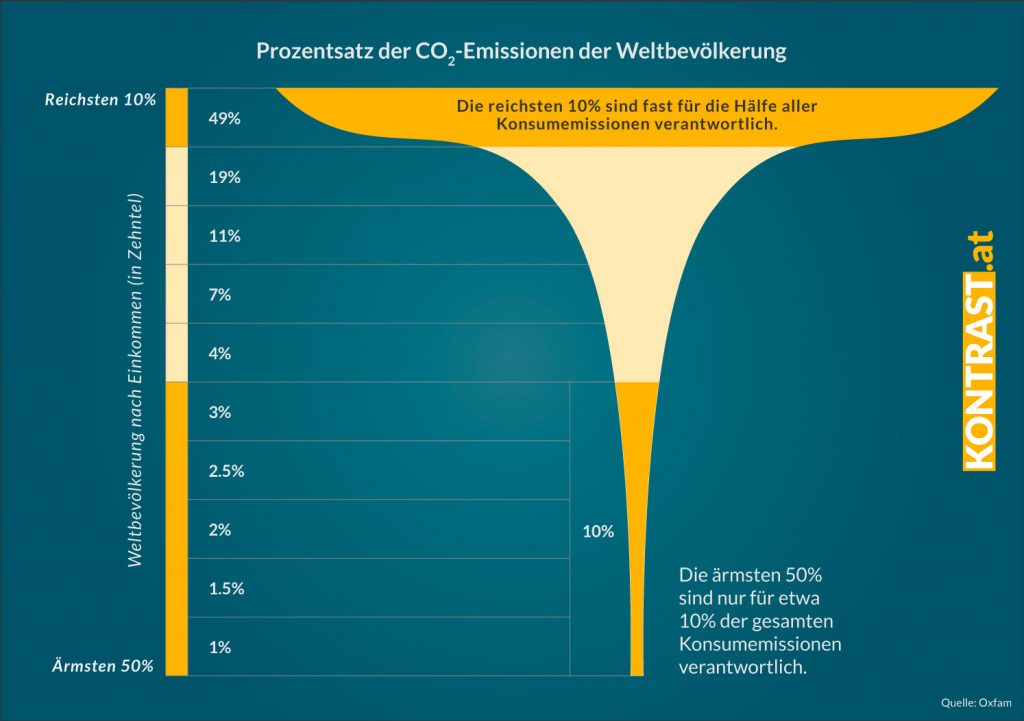

Gerne wird über die internalisierten Probleme bei der Flucht geschrieben. Weniger gerne schreiben die Zeitungen über die „imperiale“ Konsum- und Produktionsweise. Soll heißen: Ein Teil der Länder konsumiert und produziert mehr als sie sich leisten können, den Rest der Rechnung müssen andere begleichen – eben Externe. Das betrifft vor allem die Oberschicht der USA und in Europa. Sie lebt auf Kosten der Anderen. Schon innerstaatlich führt das zu Spannungen: In Österreich verbrauchen die reichsten 10 Prozent fast dreimal soviel CO2, wie die unteren 50 Prozent. In den USA ist die Situation noch ungleicher.

Die Klimakatastrophe

Global gesehen dramatisiert sich die Ungleichheit. Dazu kommt: Unter der Klimaerhitzung leiden unverhältnismäßig stark die Länder des Südens. Während wir in Österreich Klimaanlagen nachrüsten, fallen anderswo flächendeckend Ernten aus – und führen zu Hunger und humanitären Katastrophen. Auch hierzulande sind Bauern vom Wetter betroffen. Doch Hagelschäden und Dürren werden oft zum Problem von Versicherungsgesellschaften, und weniger eine substanzielle Bedrohung für die Landwirte. Und vor allem die Ernährung der BürgerInnen.

Doch die Klimakrise treibt die ungerechte globale Verteilung nur an. Sie hat sie nicht geschaffen. Schon bevor die Auswirkungen der Klimakatastrophe im letzten Jahrzehnt zugenommen hat, hat der „reiche Norden“ Verantwortung für Armut, Hunger und Kriege getragen, aber nicht übernommen. Das reicht zurück in die Geschichte, als Kolonialmächte ansässige Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielten und in den Krieg führten, um die eigene Macht auszubauen.

Gerechter Handel

Auch heute hat die europäische Politik Auswirkungen auf die Länder des Südens. So ist in vielen afrikanischen Ländern europäische Milch billiger zu haben, als regionale. Trotz massiver Unterschiede im Lohnniveau. Grund sind die massiven Subventionen der EU, die die Preis-gedumpte Milch um die Welt pumpen. Das führte zu einen Aussterben der Bauern vor Ort und in weiterer Konsequenz zur Landflucht. Länder, die sich vor einigen Jahrzehnten noch selbst ernähren konnten, sind heute auf Lebensmittelimporte angewiesen. Viele Maßnahmen zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft, wie zum Beispiel die Einführung von Handelszöllen, bringen diesen Ländern daher kaum mehr etwas.

Zudem haben sich in den „Ländern des Nordens“ soziale Standards als Konsens in der Gesellschaft etabliert: Das Verbot von Kinderarbeit zum Beispiel, Reglementierungen zum Schutz von Tieren, oder auch Maximalarbeitszeiten. Doch diese Standards enden an den Landesgrenzen. Ein T-Shirt, das von Kindern in einer 60 Stundenwoche zum Hungerlohn genäht wurde, ist in Österreich völlig legal, solange das nicht auf österreichischem Boden erzeugt wurde. Das Zusammenspiel aus Abhängigkeit und Armut führt zum Sozialdumping. Möglichst billig produzieren zu können, ist das Gut, das sie in dieser Lage noch anbieten können. Und das steht im Widerspruch zu Mindestlöhnen und Maximalarbeitszeiten. Dieser Kreislauf könnte durch ein Reglementieren der Lieferkette durchbrochen werden. Die Idee: Von Rohstoffgewinnung über Fertigung bis hin zur Lieferung – jeder Schritt auf dem Weg zum Kunden muss sich an definierte Regeln halten. Dabei können sowohl soziale und ökologische, oder auch steuerrechtliche Standards verlangt werden. Das hilft auch den europäischen Ländern, Druck aus ihren Arbeitsmärkten zu nehmen, da die ausländische Konkurrenz sich dann eben auch an soziale Standards halten muss.