Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.

Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und treiben weiterhin die Inflation in die Höhe. Für viele Haushalte bleiben Strom und Gas eine große Belastung. Die Bundesregierung hat deshalb sieben Schritte gesetzt, um Energie günstiger zu machen: von künftigen Preiseingriffen, umverteilten Netzkosten bis zu günstigeren Sozialtarifen für ärmere Haushalte. Gemeinsam wurde das entsprechende Stromgesetz – großteils gegen die Stimmen der FPÖ im Dezember im Parlament beschlossen.

Im Interesse aller: Energieversorger müssen günstigere Tarife anbieten

Ein zentraler Schritt, um Strompreise zu dämpfen, ist das „Günstiger Strom-Gesetz” (früher Elektrizitätswirtschaftsgesetz oder ElWG). Erstmals wird das öffentliche Interesse an leistbarer Energie gesetzlich festgeschrieben. Energieversorger, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, müssen das Ziel der leistbaren Energie in ihre Statuten und Satzungen hineinschreiben.

Denn auch wenn viele Energieversorger mehrheitlich in öffentlichem Besitz sind, sind sie rechtlich meist Aktiengesellschaften oder GmbHs. Wie etwa Verbund AG oder EVN AG. Das heißt: Sie unterliegen dem Gesellschaftsrecht und müssen die Interessen der Eigentümer – also auch der privaten Minderheitsaktionäre – wahren. In der Praxis bedeutet das: Gewinnorientierung steht im Vordergrund. Ohne eine gesetzliche Verpflichtung können Vorstände derzeit argumentieren, dass sie im Sinne aller Eigentümer verpflichtet sind, Strom marktüblich zu verkaufen, um Gewinne zu maximieren. Würden sie bewusst unter dem Marktpreis verkaufen, würden sie womöglich dafür haften müssen.

Wenn den Energieversorgern aber öffentliches Interesse an der Preisgestaltung gesetzlich vorgeschrieben wird, dreht sich die bisherige Logik um: Nicht mehr allein die Gewinnmaximierung, sondern die Versorgungssicherheit und Leistbarkeit stehen im Vordergrund.

Für die Unternehmen im öffentlichen Eigentum wird somit klargestellt, dass das öffentliche Interesse an kostengünstigem Strom nicht der Profitmaximierung geopfert werden soll.

Zusätzlich dürfen künftig nur dann Dividenden ausgeschüttet werden, wenn gleichzeitig die Leistbarkeit und Versorgungssicherheit für die Menschen gewährleistet sind. In der Vergangenheit haben Energiekonzerne wie Verbund Millionen-Dividenden ausgeschüttet, während für immer mehr Menschen die Stromrechnung eine hohe Belastung wurde.

Inwiefern sich diese Gesetzesänderung konkret auf die Preise auswirken wird und wie sie sich mit bestehenden Rechtsgrundlagen vereinbaren lässt, wird sich zeigen.

Energieversorger müssen niedrigere Stromkosten weitergeben

Künftig müssen Energieversorger auch Preissenkungen schneller an ihre Kundschaft weitergeben – nicht nur Erhöhungen. Das war bis jetzt noch nicht verpflichtend und ist deshalb unzureichend passiert. Konkret heißt das: Sinken die Strompreise im Großhandel, müssen die Energieversorger auch die Preise für die Kund:innen binnen 6 Monaten senken.

Sozialtarif für ärmere Haushalte – bezahlt von Energiekonzernen

Die Regierung führt außerdem einen günstigen Stromtarif für ärmere Haushalte ein – finanziert durch die Energiekonzerne. Aktuell hätten alleinstehende Pensionist:innen mit weniger als 1.426 € (analog zur ORF-Beitragsbefreiungsgrenze) oder Paare mit weniger als 2.251 € monatlicher Pension Anspruch auf den Sozialtarif. Auch Mindestsicherungsbezieher:innen, Pflegegeldbezieher:innen, Arbeitssuchende und Menschen mit Notstandshilfe sind anspruchsberechtigt.

Für die genannten Gruppen gilt: Für einen Grundbedarf an Strom – aktuell sind pro Haushalt 2.900 kWh vorgesehen – soll der Netto-Strompreis nur noch 6 Cent betragen. Aktuell liegt der Marktpreis bei etwa 15 Cent. Der Netto-Strompreis soll durch die Regelung also mehr als halbiert werden. Durchschnittlich rund 300 Euro Entlastung pro Jahr sind möglich. Von dem Sozialtarif profitieren etwa 600.000 Menschen. Es ist vom gesamten Gesetz der einzige Punkt, dem die FPÖ zugestimmt hat. Laut Regierungsprogramm soll dieser Sozialtarif künftig auch für Wärme und Gas kommen.

Preisgesetz soll auch wieder für Strom und Gas gelten

In Österreich gibt es das Preisgesetz. Es gibt dem Staat die Möglichkeit, in Ausnahmefällen Preise zu kontrollieren oder festzusetzen, wenn das im öffentlichen Interesse notwendig ist. Zum Beispiel, wenn lebenswichtige Güter oder Dienstleistungen zu teuer oder zu knapp werden oder wenn große Konzerne ihre Marktmacht ausnutzen. Der Staat kann dann Höchstpreise festlegen, vorübergehend Preiserhöhungen verhindern oder Begründungen für die Preisentwicklung einfordern.

Bei der Energiekrise in der 1970er Jahren hat Österreich die Inflation mithilfe des Preisgesetzes erfolgreich bekämpft. Doch im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes Ende der 1990er wurden Strom und Gas explizit vom Preisgesetz ausgenommen. Die aktuelle Regierung macht dies nun wieder rückgängig, um bei Krisen künftig in die Preise eingreifen zu können. Es müsste zwar mit dem EU- und Verfassungsrecht vereinbar sein – was durchaus eine Herausforderung darstellt –, doch ein Gutachten im Auftrag der Arbeiterkammer kommt zum Schluss, dass Preisregelungen grundsätzlich rechtfertigbar wären.

Netzgebühren: Stärkerer Beitrag der Energiekonzerne

Ein weiterer Bestandteil der Energiepreisreform betrifft die Netzgebühren. Unser Energiesystem mitsamt den Leitungen und der Infrastruktur wird immer kleinteiliger und dezentraler – und damit teurer. Die Kosten dafür tragen in Österreich zu über 90 Prozent die Haushalte und Unternehmen mit ihren Netzgebühren.

Kraftwerke, die in das Netz ihren Strom einspeisen, zahlen dafür fast nichts. Das ändert jetzt die Bundesregierung und verteilt die Kosten gleichmäßiger. Damit soll die Belastung für Haushalte und Unternehmen sinken – und für große Kraftwerke steigen. Private PV-Anlagen mit einer Einspeiseleistung von unter 20 Kilowatt sind ausgenommen – und damit im Grunde alle typischen Photovoltaik-Anlagen im Privatbereich.

Vergünstigungen bei Stromspeichern

Erleichterungen bei den Netzkosten gibt es auch für systemdienliche Stromspeicher: Stromspeicher, die das Netz spürbar entlasten, müssen künftig gar keine Abgaben für die Nutzung des Netzes zahlen. Das macht das Speichern von Strom attraktiver.

Außerdem können Netzbetreiber ihre Investitionen in den Netzausbau über eine längere Zeit abschreiben. Wenn Netzbetreiber neue Masten errichten oder Leitungen verlegen, geben sie die Kosten für diese Investitionen an die Verbraucher über die Netztarife weiter. Durch längere Abschreibedauern verteilt man somit die Investitionskosten auf mehr Jahre. Das reduziert die jährliche Belastung für die Stromkund:innen.

Mit Peer-to-Peer-Verträgen können kleine private Stromerzeuger ihren Strom außerdem einfach an eine Person in der Umgebung verkaufen oder verschenken. Und zwar ganz ohne zwischengeschaltete Energiegemeinschaft. Wenn man hingegen eine Energiegemeinschaft gründen möchte, geht das in Zukunft ganz ohne Rechtsform. Das senkt den Verwaltungsaufwand, was etwa Sitzungen, Statuten und andere Anforderungen betrifft, erheblich.

Mehr Transparenz auf der Stromrechnung

Außerdem wollen die Regierungsparteien, dass Stromrechnungen künftig verständlich sein müssen. Vorgesehen ist, dass direkt auf der Rechnung verpflichtend auf den Tarifkalkulator der E-Control hingewiesen werden muss. So können Kundinnen und Kunden unkompliziert und bei jeder Stromrechnung bessere Angebote finden, was den Wettbewerb stärkt und den Umstieg auf einen billigeren Anbieter erleichtert.

Abgaben auf Strom sinken 2026

Kurz vor Jahresende hat die Regierung außerdem die Senkung der Abgaben auf Strom beschlossen. Die Elektrizitätsabgabe sinkt demnach ab 1. Jänner 2026 für Haushalte von 1,5 Cent pro kWh auf 0,1 Cent und für Unternehmen auf 0,82 Cent. Ein Haushalt mit 3.500 kWh Jahresstromverbrauch spart sich so rund 50 Euro pro Jahr, ein kleines Unternehmen mit 100.000 kWh Jahresstromverbrauch rund 680 Euro. Damit sinken die Stromkosten um etwa 5 Prozent. Die Maßnahme gilt für ein Jahr und wird mit einer Sonderdividende aus Staatsbeteiligungen in Höhe von 500 Millionen Euro finanziert. Die FPÖ stimmte als einzige Partei gegen die Maßnahme.

Internationaler Druck: Strompreis von teurem Gaspreis entkoppeln

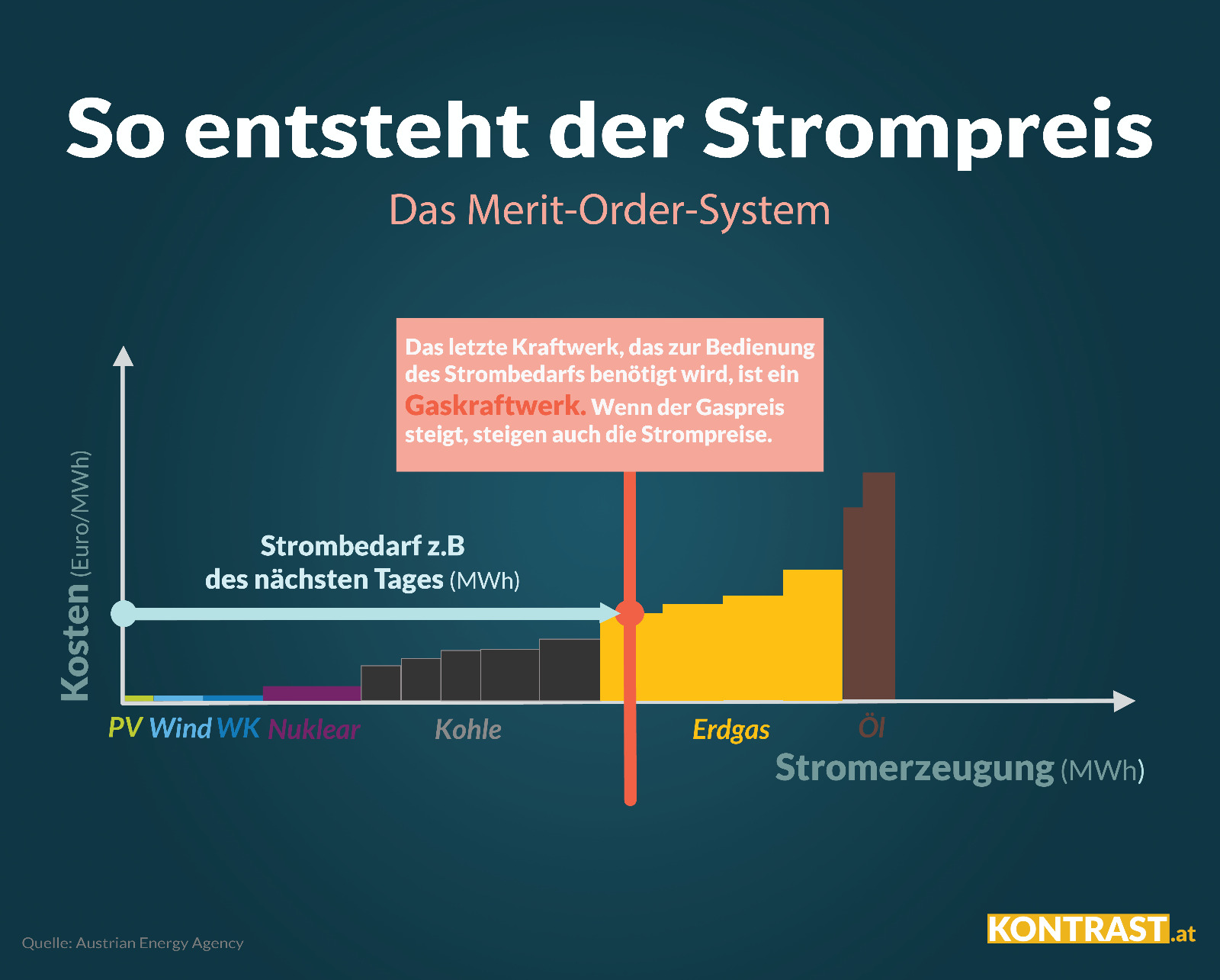

Auf europäischer Ebene setzt sich die Regierung für eine Überarbeitung des sogenannten Merit-Order-Systems ein. Dieses System regelt, wie der Strompreis auf dem europäischen Markt gebildet wird und führte in den vergangenen Jahren zu Preisexplosionen. Denn der Strompreis orientiert sich am teuersten nachgefragten Kraftwerk – etwa Gaskraftwerken. Gas ist im Zuge des russischen Angriffskrieges sehr teuer geworden.

Ein neues Preismodell könnte künftig extreme Ausschläge verhindern und Strom langfristig erschwinglicher machen. Österreich folgt damit den Positionen von Spanien und Portugal, die den Gaspreis in der Energiekrise gedeckelt haben.

Strompreisdeckel im Krisenfall bei 10 Cent für alle Haushalte geplant

Die ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung hat sich darüber hinaus darauf geeinigt, dass es einen nationalen Energiekrisenmechanismus geben soll, um künftig früher auf Preisschocks reagieren zu können. Sind die Preise für Strom, Gas und Wärme besonders hoch – etwa aufgrund internationaler Krisen oder Marktverwerfungen – soll eine Preisobergrenze bei 10 Cent (netto) für alle privaten Haushalte kommen. Bei einem Verbrauch von 3.500 kWh pro Haushalt wäre das bei 17 Cent Netto-Strompreis eine Ersparnis von 250 Euro im Jahr. Für viele Haushalte, die in alten Verträgen stecken, ist die Ersparnis noch größer. Wie diese Markteingriffe konkret aussehen und ab wann der Krisenmechanismus greift, verhandelt die Regierung aktuell.

Der Artikel wurde am 4. September 2025 veröffentlicht, am 19. November 2025 aufgrund der neuen Details zum Gesetz, am 12. Dezember 2025 aufgrund des Beschlusses und am 16. Dezember 2025 aufgrund der Senkung der Stromabgaben aktualisiert.

Privatisierung auf Kosten der Allgemeinheit: Warum Energienetze in öffentlicher Hand bleiben sollten

Wo ich nicht zustimme ist die Feststellung, dass die Vorstände einer AG nur im Sinne der Eigentümmer und der Maximierung der Gewinne handeln dürfen. Es ist sehr wohl im AG Gesetz verankert, das das Gemeinwohl der Bürger zu berücksichtigen ist. Wenn also die Maximierung der Gewinne zum Haupttreiber der Inflation werden, berührt das sehr wohl die Interessen der Bürger. Weil damit nicht nur die Strombreise steigen sondern fast Alles im täglichen leben.

§ 70 Abs. 1 AktG:

„Öffentliches Interesse“: Hierunter fallen auch die Belange der Bürger und der Öffentlichkeit im Allgemeinen, insbesondere in Bezug auf Umwelt, Gemeinwohl, Rechtskonformität und die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die Gesellschaft.